一枚纪念章,一段人生回忆

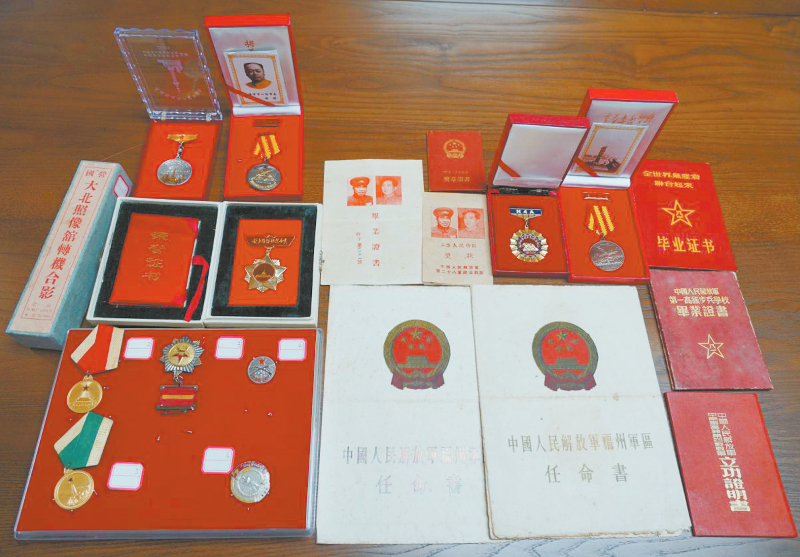

邓炳顺老人荣获的纪念章、证书等红色资料。

■章悦婷 杨桂凤 文/图

不久前,抗战老干部邓炳顺的儿子邓海生、女儿邓海英、儿媳勇进、孙子邓伟等亲属将邓老生前留下的任命书、纪念章、荣誉证书等红色资料一并捐给龙岩市档案馆。

“爸爸的手臂上有战友为他刻上的名字(刺青),如果在战场上牺牲了,可以辨认......”邓炳顺的儿子邓海生回忆起父亲的过往。那些平铺在档案馆桌面上的纪念章、任命书、荣誉证书等,仿佛在向我们讲述邓老的一生。

1926年,邓炳顺出生在湖北东荆河畔渔洋镇新台村。1943年,新四军在隔壁村动员群众入伍参加革命。听说新四军就是过去的红军,年仅17岁的邓炳顺瞒着家人,一口气跑了20多里路赶到隔壁村,义无反顾地加入了这支队伍,走上革命的道路。当时,邓炳顺被编入第5师44团3营7连,因战斗勇敢,同年12月他正式加入中国共产党。从此,他先是在抗日战争中与侵略者生死拼杀,后又投身于解放战争,为解放全中国挥洒热血。

1944年12月,邓炳顺随军驻扎在湖北的江汉军区,驻地距离师部所在的大别山有1000多里的路程,两地的交流和物资往来都经由这条道路,但在路途中的一个必经之处曹铺街,驻扎了一个营的日伪军,这颗钉子不能不拔。邓炳顺所在的团接上级命令派出两个营前往“拔钉子”。当时下着大雪,为了减小暴露的可能性,战士们都把棉衣反着穿。到了曹铺街后,他们趁着夜色潜入进去,却发现敌人分散住在老百姓家里,为了不误伤群众,战士们只得又退了出来,在出口处埋伏下来。他们在雪地里一趴就是一个晚上,到了第二天上午9点左右,敌人出来后,他们发动攻击消灭了一批敌人,然后对残敌发动追击,将这一个营几百号的敌人全部消灭干净。这是邓老参军以后参加的第一场比较大的战斗,取得了全胜。

1946年,内战爆发,邓炳顺随部队来到湖北省。作为连里的哨兵班长,邓炳顺带着自己的班组成员在一次勘察山头地形时遇到了一个营的国民党部队。经过近3个小时的顽强战斗,邓炳顺在枪林弹雨中利用地形作掩护,成功地将班组成员带回了营地,完成了在大家看来不可能完成的任务。而此时的邓炳顺右臂中弹受伤,回来的那一刻就陷入了昏迷。

为了新中国的解放事业,邓老参加了淮海战役、渡江战役、孟良崮战役、上海战役等,并随着中国人民解放军十兵团一路南下。邓老在战斗中多次负伤,还失去了左手大拇指。

每一枚纪念章就是一段回忆。新中国成立后,邓炳顺于1952年进入汉口高级步兵学校学习,荣获三、四等功。1955年在中国人民解放军第28军82师246团二营任教导员,1959年10月任团政治处主任,1962年进入中国人民解放军北京政治学院深造,1964年回26团任副政委,1965年任福州军区渔溪军垦农场政委。1969年9月,他被委任到龙岩国营386厂(又称“龙岩国营风动工具厂”,后更名为“国营华龙机械厂”)当军代表,就此与龙岩结下了不解之缘。此后,因工作突出,邓炳顺先后被委任为机械厂党委副书记、书记,直至1986年离休。2024年5月,邓炳顺与世长辞,享年98岁。

“父亲生前常说,看着我们的国家越来越强大,他就感到由衷的高兴。与和他一起出生入死牺牲在战场的战友比起来,他觉得自己太幸运了,他非常感恩伟大的中国共产党。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们把父亲珍藏的这些宝贵资料捐献给国家,让红色记忆流传下去,以此告慰父亲的在天之灵。”邓海生说。

(作者:中共龙岩市委老干部局)