三打龙岩城:毛泽东政治与军事结合的经典战役

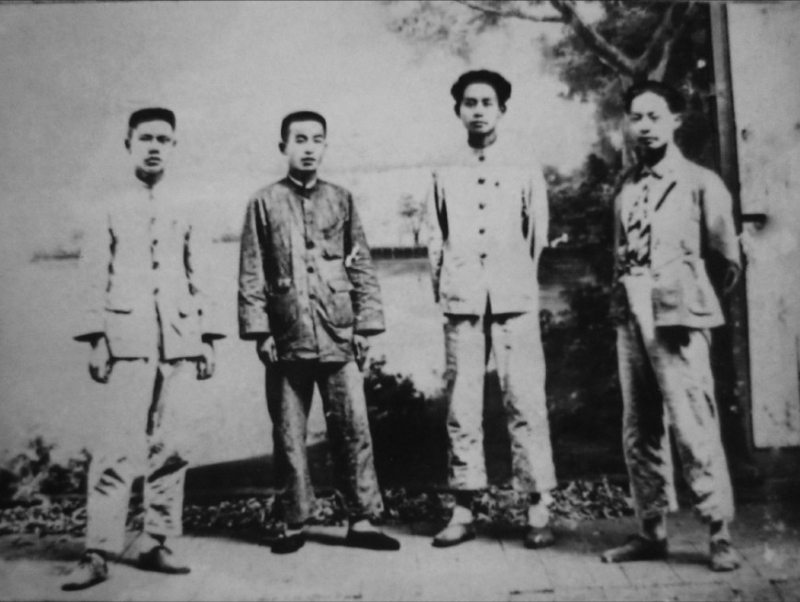

这是中央苏区(闽西)历史博物馆收藏的一张珍贵老照片,照片上的四个人,从左到右分别为朱良才、谭政、毛泽东、陈毅。照片拍摄于1929年6月19日——红四军第三次攻下龙岩城的当天。

■符维健

1929年5月23日、6月3日、6月19日,在毛泽东主持下,红四军三打龙岩城(今新罗区)取得伟大胜利。三打龙岩城不是单纯的军事行动,而是将政治和军事相结合展开的富有创新、卓有成效的龙岩战役。

一、毛泽东“工农武装割据”战略方针的伟大胜利

1929年3月,在长汀辛耕别墅召开的红四军前委扩大会议上,毛泽东提出在福建“创造公开割据”的计划时,提出“以闽西赣南二十余县一大区为范围,用游击战术从发动群众以至群众的公开割据,深入土地革命,建立工农政权,由此一割据与湘赣边之割据连接起来,形成一坚固势力,以为前进之根基。”还提出“争取江西,同时兼及闽西、浙西”的构想。为中央革命根据地的开辟擘画出宏伟蓝图。

红四军三打龙岩城,给予闽西反动势力以沉重打击,是党领导中国革命,开创农村革命根据地新局面的生动实践。特别是在此前后,红四军连克永定、白砂、旧县、新泉,纵横驰骋在汀江以东的广大地区,震动了闽西大地,打开了闽西革命斗争的良好局面,实现了工农武装割据的新局面和汀州会议的战略意图。

二、毛泽东将游击战和运动战完美结合的杰作

红四军主力下井冈山后,由于环境和视野的扩大,毛泽东的军事作战指导思想也产生了发展和变化。战场扩大并战略纵深便于更大规模的部队纵横驰奔、穿插迂回,可以更大的圈子诱敌深入、调动敌人,在运动中予以歼灭,而又不易于被敌人逼到绝路。

毛泽东、朱德率领红四军巧妙地利用军阀混战有利时机,成功地运用灵活机动、张驰有度、诱敌深入、集中兵力打歼灭战的战略战术,发展了“敌进我退,敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追”游击战十六字诀,使其军事战略战术思想比井冈山时期有了重大发展,把游击战争提高到了战略的地位,同时也有运动战的成分,这样大规模地调动部队,实现自身的战略目标,达到调动敌人消灭敌人的目的。红四军一打、二打龙岩城后主动撤出龙岩,坚持以歼灭敌人有生力量为目的,不计较一城一地的得失,就是力争主动、避免被动,成为红军战略战术的精髓之一,是红军克敌制胜的法宝。

三、红军建设的成功实践为古田会议召开作了准备

红四军在三打龙岩城以及其后一段时间,采取了如“分兵以发动群众,集中以应付敌人”“固定区域的割据,用波浪式的推进政策。强敌跟追,用盘旋式的打圈子政策”等战术。红四军一打龙岩城初次获胜后,并未注重于龙岩城固守,而是“傍着”原先已有的党和土地革命基础的龙岩白土,永定金丰里、溪南里,上杭蛟洋等小块区域,“经过四军的帮助迅速造成闽西广大的赤色区域”。这是因为红四军“游击的原则是傍着发展”,提出来的口号是“傍着发展,同时扩大,同时深入”。

三打龙岩城不但为古田会议召开提供了良好环境,更在军队建设问题上进行了成功探索,古田会议决议规定了红军的性质和任务,红军是完成党的政治任务的工具,它必须服务于武装斗争和根据地的建设。三打龙岩城的实践,功不可没。

四、龙岩“胜利之城”与奠定中央苏区重要基础

1929年6月19日,三打龙岩城胜利当天,毛泽东与战友们留下了珍贵的合影,这是毛泽东在革命生涯中自己指挥战斗胜利后极其少见的一张合影。6月20日,中共红四军前委、龙岩县委在中山公园召开有3万多军民参加的祝捷大会。毛泽东、朱德相继上台讲话。此次群众大会在人数和声势上为红四军入闽以后最大的一次,龙岩人民欢庆伟大胜利,龙岩成为“胜利之城”。

1930年3月18日,在龙岩城内的省立九中召开闽西第一次工农兵代表会议,成立闽西苏维埃政府。它标志着闽西革命根据地正式形成了一块统一而巩固的苏维埃区域,“为后来中央革命根据地的建立奠定了基础,并对各地区红军游击战争的发展和根据地建设起了鼓舞和示范作用。”

三打龙岩城出色地实施了以龙岩战役为中心的“闽西六县游击计划”,开展了大规模游击战争与广泛发动群众,建立了红色政权,实行了土地革命,它对于后来古田会议的召开、未来中央苏区的形成,具有重要政治意义和战略意义;它是毛泽东军事思想的初步形成,与后来的二占遵义、四渡赤水有着异曲同工之妙,堪为教科书般的经典。三打龙岩城战例已编入《中国军事百科全书》战斗条目,在中国人民解放军战史上写下了光辉的一页。

(作者系新罗区委党史和地方志研究室原主任、四级调研员)