客家祭祀“蒸尝簿”解读

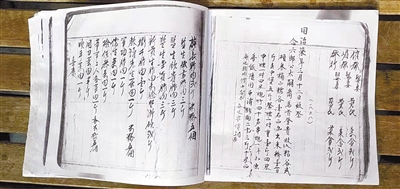

图为同治七年《念六公尝簿》记录

□林东祥 文/图

“蒸尝”原指秋冬二祭,后指祭祀,也泛指族人祭祀中的聚餐。

祭祀是族中大事,而记录祭祀规矩的记录簿也称“尝簿”,便成了我们窥见当时社会形态的一个小小的窗口。

兹录三则《念六公尝簿》原文记录。

[原文] 咸丰五年二月十九日致祭

始祖念六郎公,为首德发。收入糯谷一石,粘谷贰硕叁桶正。办出祭烛一对壹斤四两,中烛一对四两,散炮十四串,串炮一挂,小烛、香纸随用,米糍一百斤,又去中堡祭祖米糍五斤,众办祭猪壹只,消猪肉贰拾四斤,清明谷价每桶□□□,猪肉每十斤扣□□□。

族长 梦满 胙肉二斤 米糍五个

礼生 兴贵 胙肉半斤 各米糍五个

监生 发书 胙肉叁斤

出外读书 赐青 菜肉一斤

理事各菜肉一斤,各米糍五个

捡器皿 菜肉一斤

用刀 猪肉半斤

—议:有喜庆生男者,每名纳喜钱叁百文,果盒两斤,娶妻者果盒两斤,不得搪后,如有搪后,罚大烛壹对,炮竹(爆竹)贰拾声,生男者即日致祭分发丁肉,若每丁无四两,凑满四两,若有四两之外一体分发批照。

—议:监生胙肉叁斤批照。

—议:礼生胙肉半斤 米糍五个 若功名做礼生不得颁礼生胙肉批照。

—议:族长胙肉贰斤,米糍五个批照。

—议:坐经馆及出外读书者猪肉壹斤批照。

—议:教读先生猪肉壹斤 米糍五个批照。

[释文] 这是《念六公尝簿》的首篇,时间为清咸丰五年(1855年),地点在闽西客家武平县大禾乡冷水前塘,看了首篇尝簿,我们初步总结如下:

1.祭祖时间大约在春天的春分、清明节气。

2.每年祭祀由一户户主牵头组织,经费来源为尝田(公田)。

3.祭祖用品主要有大烛一对(1.4斤),中烛一对(0.4斤),散炮、串炮、小烛、香纸等(散炮十四串,是否十四处墓地呢?笔者注)。

4.春祭最大的开销为米糍(一百斤),猪肉(贰拾四斤)。

5.每年需到百里之遥的本县东南方中堡(始祖九郎公祠堂和开基祖念六郎公墓地祭祀)。

6.每次祭祀除了参与之人聚餐后,族长等分发祭祀猪肉和米糍(粄) 。

7.这一次祭祖还开会决定了下一年的祭祖规矩,主要有添男丁者,要纳(交)喜钱叁百文,果盒两斤,娶妻者纳果盒两斤,且不能推后(交纳),推迟则罚交大烛壹对,炮竹(爆竹)贰拾声(指两响炮),交喜钱后男丁即可分发丁肉,每丁四两(小秤一斤合十六两)。其次监生、礼生、族长、坐经馆(者)、出外读书者、教读先生的胙肉分发方式,与本年分发数基本相同。

又如:

[原文] 同治柒年三月十二日致

念六郎公太嗣裔,为首登贵,收入粘谷贰硕叁桶正,糯谷壹石正,为出米糍壹百斤,去中堡五斤,祭烛一对,重壹斤四两,中烛一对四两,炮竹(爆竹)四十声,串炮一挂,小烛香纸随用,众消猪肉二十三斤十两正……

[解读] 时间过得真快,一转眼到了同治七年(1868年),从尝簿中可以看出,该家族的读书人多了,其中贡生一名,监生三名,比十三年前只有监生一名可以说是祖坟冒青烟了。其中贡生指科举时代挑选府、州、县生员(秀才)中资格或成绩优秀者,升入京师的国子监(大学)读书,意谓人才贡献给皇帝,贡生学成后大部分可成为掌权的基层官员,清代有恩贡、拔贡、副贡、岁贡、优贡和例贡等。从分发胙肉的多寡可以看出,贡生地位最高,监生次之。在乡(族)则族长最尊,教读先生儒生董事次之,与十三年前有区别的是,请了一位吹手,可分肉一斤,可见其在祭祀中的作用也很重要。

再如:

[原文] 光绪拾年二月十九日

念六郎公嗣裔商议拈阄轮流为首,先壹年耕田次年为首,其所耕之田,坐落本乡清流坑田壹处,值年为首人要办出祭猪壹只,销猪肉贰拾陆斤,米糍伍拾斤,祭烛壹对重半斤,中烛一对重贰两,散串炮叁挂,每挂叁拾响,小烛香纸随用,午申刻为首人敦请绅耆儒生董事教读先生至祠登席,申刻每家壹人登席,其余谷硕喜庆铜钱,经理人收入分发,其吹手工资尝内出……

[解读] 光绪拾年(1884年)二月十九日,念公房后裔商量拈阄(捡勾)轮流确定祭祀牵头人,头年耕尝田,次年祭祀为首。所耕之田在本乡清流坑,为首的人要办祭猪一只,猪肉26斤,米糍50斤,祭烛等备办随用,祭祀日(清明)午、申刻,为首的人要请本族德高望重老人读书人到祠堂入席(宴饮),申刻(傍晚)要请每家一人入席……

这一次拈阄(捡勾)从次年一直排到了辛亥年(1911年)。

[结语] “蒸尝簿”记述从咸丰五年(1855)到光绪三十一年(1905),这五十年国弱民贫,从“蒸尝簿”大体可以看出,山村经济凋敝,贫苦如影相随,只有上等族人在春天祭祀时可以分得一些胙肉(而丁口每年可分老秤四两,折算如今贰两半肉)。中国历朝农民是被无数条绳索牢牢地捆缚在土地之上的,各级官僚的层层控制、宗族制度的严密约束,乡规民约的不断教化,儒家思想的奴化教育,以及除土地之外没有谋生的空间,逼得农民每年结出果实都被盘剥得所剩无几,而不顺应世界潮流的腐败无能的清廷倒台也是在情理之中。