- 放大

- 缩小

- 默认

《说不尽的孙绍振》读后

■马卡丹

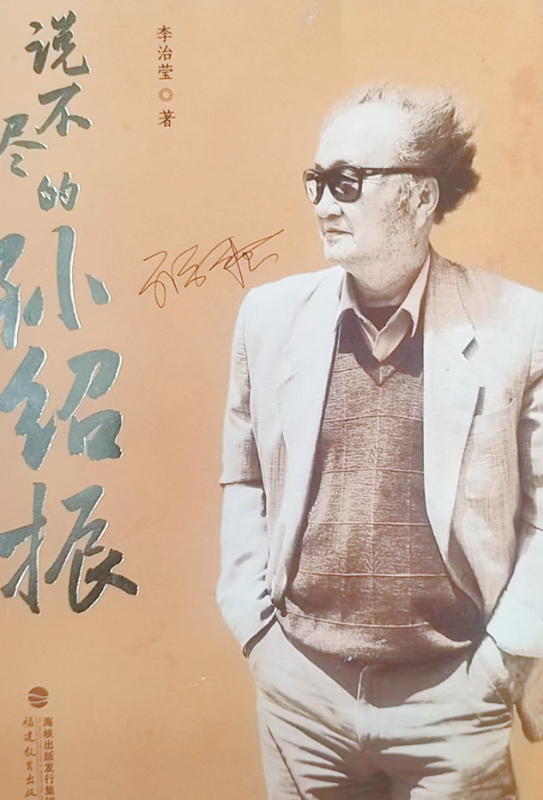

收到老友李治莹新著《说不尽的孙绍振》,封面上,年届90的孙先生丰神俊逸,真年轻啊!一个可说已经名满天下的泰斗级的人物,一个经历过无数高光与至暗时刻的名作家、名教授,岁月仿佛不曾在他身上留下多少痕迹,你看到的他总是那样旷达乐观,那样幽默睿智,那样风度翩翩。曾经为无缘进入福师大成为孙先生亲传弟子深深遗憾,此刻想来倒有些释然:倘若须发皤然站在长自己一辈却丰神依旧的孙先生面前,如果我是亲传弟子,怕是有些无地自容的。当然,惭愧之余还会羡慕嫉妒怨,鞍前马后追随“师座”,难道就不能在传道授业解惑的间歇,顺带传一点驻颜十八式之类的独门秘技么?

老友治莹是免不了这种尴尬的,见过一张他与孙先生新近的合影:师生二人并肩玉立,面带笑容。只是先生笑得灿烂,学生却笑得有些怯怯。能不“近师情怯”么?在风神不减的孙先生面前,除了钦敬,除了惭愧,除了这种怯怯的模样,我不知道治莹还能做出什么表情?好在治莹也算得小有成就:中国作家协会会员,数百万字的作品堆叠起来不说等身至少等膝盖,虽比不得先生那些出类拔萃的弟子如陈晓明、谢有顺等在中国文坛大放异彩,单凭其半个多世纪笔耕不辍,75岁的年纪还能为先生捧出这部30万字的新著,拳拳之心,能不令人动容?

这部新著倾注了治莹多年的心血。他是孙先生在福师大最早的一批得意门生之一,上世纪70年代中期,他就一次次跟随孙先生下乡调研,乐此不疲,仅在三明一地就曾一住月余。印象中那时他给我来信,谈起辅佐孙先生进三明纺织厂帮助工人组建诗选组,快意之情溢于言表。也许,那个时节他就想写写他的偶像孙先生了。只是这个心愿一藏半个世纪,终至不可遏止。于是怯怯向先生提出,先生无二话,当即首肯;而当再次怯怯向先生提出采访的时候,先生的答复却只有一句话,颇具孙氏特色的四个字:“你自由写!”

也许正是这四个字激发了治莹的潜力。传记文学的写作难度不小,写作者总是恨不能与采访对象来个几天几夜的畅谈。可怜的治莹,他是享受不到这种夜以继日畅谈的快意了。在他面前的,只有先生的数十部著作,只有网上浩如烟海的关于先生的资讯。让他有底气的,是半个世纪与先生的倾心交往,先生无数次的耳提面命、谆谆教诲,无数次的关照提携,乃至乐作红娘亲自写信为其做媒,桩桩件件,其厚其重又岂是数日攀谈的快意所能相提并论的?“你自由写”这四个字,分明体现了先生的莫大信任,似乎也隐含了一点考验的意味,仿佛看到厚厚镜片背后孙先生那笑眯眯的双眼,几分得意,几分狡黠:哈,看看这个得意弟子,这个纪实文学写作的佼佼者,此番在为师的传记中,又将捣鼓出怎样的名堂?

治莹果然不负所望。自由写,那就放开写罢,以真实性为经,以可读性为纬,独辟蹊径,别成一“传”:全书四章24节,纵横捭阖,先生的身世、经历、成就,记叙得全面而系统;先生对中国文坛与教坛的贡献,则是其笔墨重点挥洒所在。比如震动上世纪80年代美学界和文艺理论界的评论《新的美学原则在崛起》,一文激起千重浪,那是中国当代诗歌发展史上的重要文献之一;比如轰动中国文坛的洋洋六十五万言理论巨著《文学创作论》,连诺贝尔文学奖获得者莫言也深受其影响,莫言“跨界大通感”全新创作手法的形成,理论源头正是孙先生的“同化论”;再如上世纪90年代末振聋发聩的雄文《“炮轰”全国统一高考体制》,则让孙先生成为中学语文教学改革浪潮的弄潮儿,并由此领衔整出了被誉为“闽派语文教材”的福建省当代第一套初中语文“国标”教材。全书最为浓墨重彩的部分,是对孙先生宽敞心胸、乐观个性、幽默口才以及由此引发的独特人格魅力的传神描摹;即便从未谋面的读者,也能从平面的纸页上看到那个立体的可爱的孙先生。在这部传记的写作中,治莹作了可贵的尝试,打破传记写作无形的条条框框,在传记的结构上狠下功夫,形成了全书分合自如的面貌。各个章节连起来,就是一部系统的传记;而分开来,每一章、每一节又都可独立成篇,甚至一节之中,也能拆成若干分节,同样具备独立的要素,可以各自成文。这部书,可以顺读,可以倒读,也可以中间部分挑拣着读,无论如何读,相信都会有会心之处让你开卷而喜掩卷而思。可以说,这部新著是治莹在传记文学写作中的一个创举,理当一赞!

很喜欢新著的第四章《为人为师为友》。五个小节,有先生与贾平凹、余秋雨等名人的对话与争鸣,有他作为访问学者在德国、美国讲学或进修的生活轶事与幽默,有同辈的谢冕、汪浙成与后辈的莫言、南帆、谢有顺等各方高士的高评:同学眼中可爱的“孙猴子”,学生心中敬仰的伯乐,大众印象中口若悬河的“幽默大师”,先生的形象就从这一个个侧面走进读者的心中。尤令我倾心的,是这一章的第四节《眷顾无言》,历数了先生对陈晓明、谢有顺、王光明等拔尖人才以及其他类型人才乃至怪才的发现、扶持与保护。他把保护人才,包括保护有毛病、有明显欠缺的人才当作自己的使命,竭尽全力扶持与保护,甚至不惜得罪权势,也要尽到保护之责,这种伯乐的担当,在当今高校,怕是凤毛麟角了。而对治莹,先生的关照甚至“爱屋及乌”:难忘上世纪90年代中期,我正处在人生的低谷,先生从治莹处得知我的近况,经他亲自推荐,不久我出席了福建省写作学会第二次代表大会,还被选为那一届的常务理事。攥着学会会长孙先生亲笔签名的聘书,我心中的阴霾顿时一扫而空......

《说不尽的孙绍振》,岂止治莹,就是未能成为亲传弟子的我,心中也有“说不尽的孙先生”啊!