中央苏区第一所军校:闽西红军学校

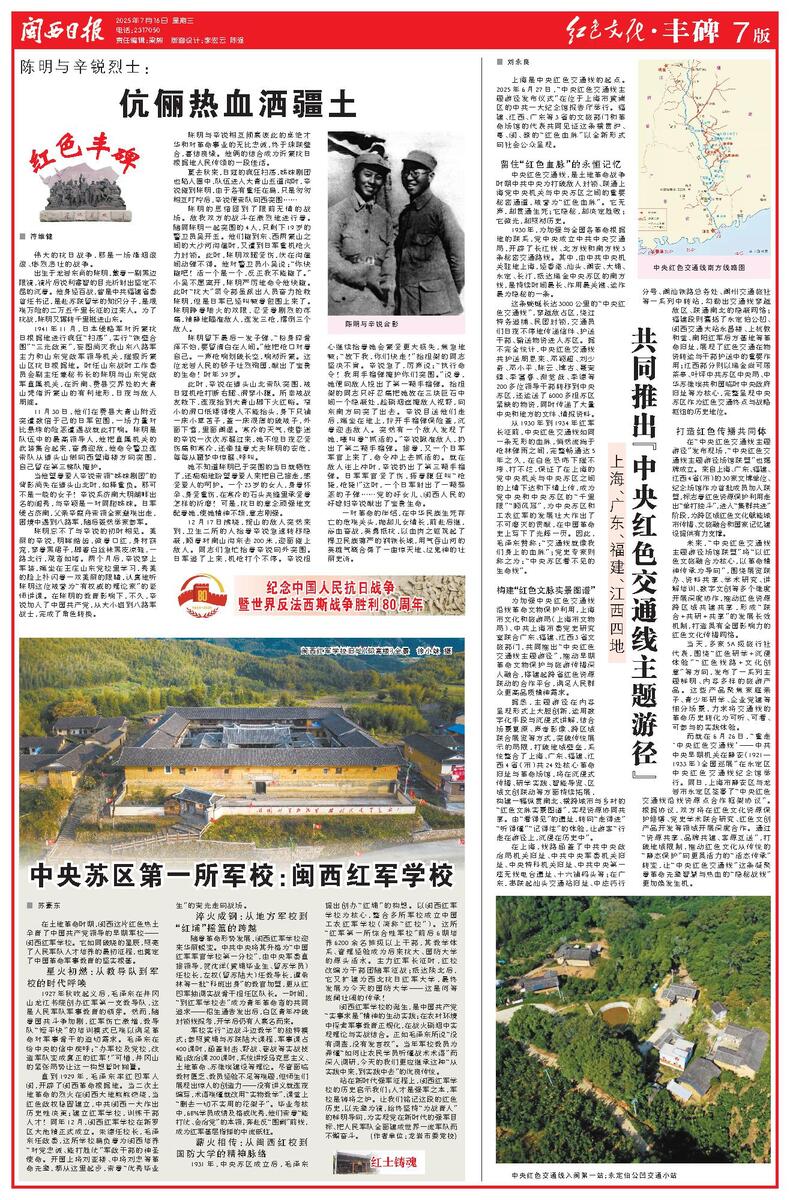

闽西红军学校旧址(仰高楼)全景 徐小妹 摄

■苏豪东

在土地革命时期,闽西这片红色热土孕育了中国共产党领导的早期军校——闽西红军学校。它如同破晓的星辰,照亮了人民军队人才培养的最初征程,也奠定了中国革命军事教育的坚实根基。

星火初燃:从教导队到军校的时代呼唤

1927年秋收起义后,毛泽东在井冈山龙江书院创办红军第一支教导队,这是人民军队军事教育的萌芽。然而,随着国共斗争加剧,红军伤亡激增,教导队“短平快”的培训模式已难以满足革命对军事骨干的迫切需求。毛泽东在给中央的信中疾呼:“办军校及党校,改造军队变成真正的红军!”可惜,井冈山的紧张局势让这一构想暂时搁置。

直到1929年,毛泽东率红四军入闽,开辟了闽西革命根据地。当二次土地革命的烈火在闽西大地熊熊燃烧,当红色政权稳固建立,中共闽西一大作出历史性决策:建立红军学校,训练干部人才!同年12月,闽西红军学校在新罗区大池镇正式成立。朱德任校长,毛泽东任政委,这所学校肩负着为闽西培养“对党忠诚、能打胜仗”军政干部的神圣使命。开国上将刘亚楼、中将刘忠等革命先辈,都从这里起步,带着“优秀毕业生”的荣光走向战场。

淬火成钢:从地方军校到“红埔”摇篮的跨越

随着革命形势发展,闽西红军学校迎来华丽蜕变。中共中央将其升格为“中国红军军官学校第一分校”,由中央军委直接领导,贺沈洋(黄埔毕业生、留苏学员)任校长,左权(留苏陆大)任教导长,谭希林等一批“科班出身”的教官加盟,更从红四军抽调实战骨干担任区队长。一时间,“到红军学校去”成为青年革命者的共同追求——招生通告发出后,白区青年冲破封锁线报考,开学后仍有人慕名而来。

军校实行“边战斗边教学”的独特模式:参照黄埔与苏联陆大课程,军事课占400课时,涵盖射击、野战、巷战等实战技能;政治课200课时,系统讲授马克思主义、土地革命、苏维埃建设等理论。尽管面临教材匮乏、教员经验不足等难题,但师生们展现出惊人的创造力——没有讲义就连夜编写,术语难懂就改用“实物教学”,课堂上“删去一切不实用的花架子”。毕业考核中,68%学员成绩及格或优秀,他们带着“能打仗、会治党”的本领,奔赴反“围剿”前线,成为红军基层指挥的中流砥柱。

薪火相传:从闽西红校到国防大学的精神脉络

1931年,中央苏区成立后,毛泽东提出创办“红埔”的构想。以闽西红军学校为核心,整合多所军校成立中国工农红军学校(简称“红校”)。这所“红军第一所综合性军校”前后6期培养6200余名排级以上干部,其教学体系、管理经验成为后来抗大、国防大学的源头活水。主力红军长征时,红校改编为干部团随军征战;抵达陕北后,它又扩建为西北抗日红军大学,最终发展为今天的国防大学——这是何等波澜壮阔的传承!

闽西红军学校的诞生,是中国共产党“实事求是”精神的生动实践:在农村环境中探索军事教育正规化,在战火硝烟中实现理论与实战结合。正如毛泽东所说“没有调查,没有发言权”。当年军校教员为弄懂“如何让农民学员听懂战术术语”而深入调研,今天的我们更应继承这种“从实践中来,到实践中去”的优良传统。

站在新时代强军征程上,闽西红军学校的历史启示我们:人才是强军之本,军校是铸将之炉。让我们铭记这段的红色历史,以先辈为镜,始终坚持“为战育人”的鲜明导向,为实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队而不懈奋斗。

(作者单位:龙岩市委党校)