- 放大

- 缩小

- 默认

林默涵在解放日报社

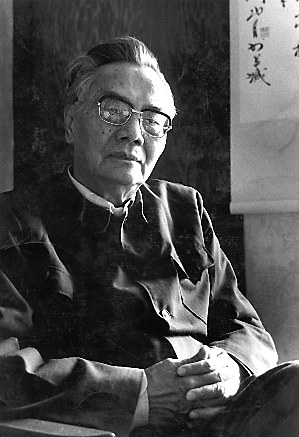

林默涵

■ 林东祥

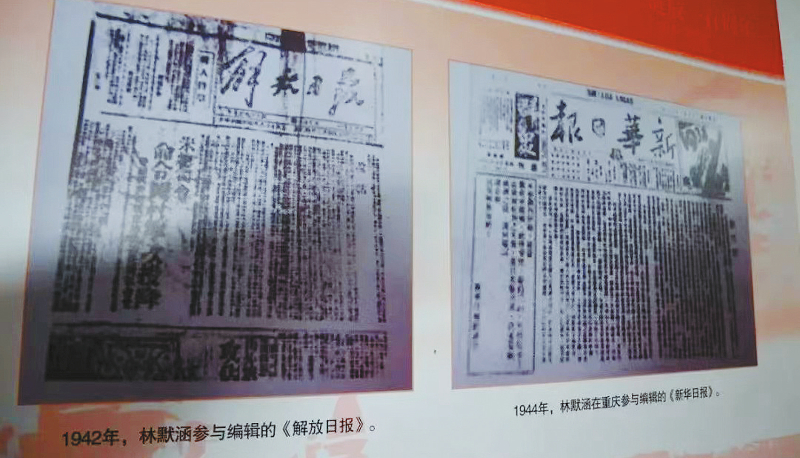

1943年春至1944年末,林默涵在组织安排下到延安的党中央机关报《解放日报》任编辑。

林默涵是老资格的革命文化人,1929年加入共产主义青年团,1938年到延安前已经有译著出版,发表了不少作品,曾协助谢六逸编辑《国民周刊》,协助钱亦石编《世界知识》,协助张仲实编《读书与出版》,协助柳湜编《全民周刊》,到延安后协助艾思奇编《中国文化》,并担任华北书店总编辑。

到解放日报社报到后,林默涵迅速进入角色。报社位于清凉山东麓,编辑部设在十孔石砌窑洞内,集体办公制,每天坐班8小时。同事们一到办公室,便紧张地埋头看稿、改稿、退稿,准时上下班,严丝密缝式的工作很紧张,集体办公对有些自由散漫的人是一个“下马威”,但林默涵很适应,工作很愉快。林默涵住在清凉山最高处南天门,吃饭在山下,这样办公住宿吃饭得山上山下跑几趟,轮到值班看副刊清样时,得往最西的万佛洞跑,但林默涵从不在乎。林默涵分管社会科学、杂文和工农兵作者的稿件,工农兵作者来稿用纸五花八门,有的写字也不清楚,对这些稿件,来稿能选用的,经林默涵修改后,再不声不响地用稿纸抄清楚交给发稿人。最大的工作量是写退稿信,一切不用的稿件都要逐一写信写明意见,连同原稿一起退还作者。这是边区报纸的特别任务,在报纸创刊时就有培育新作者的任务,体现了对作者的关怀和帮助,而作者最希望的也是编辑对他们的稿子提意见。作为编辑,还有许多事务性的工作,如登记来稿、贴阅稿笺、算字数、设计版式、结算稿费、接待来访等,以及作品发表后剪报寄给作者等,林默涵都是兢兢业业、毫无怨言地完成这些繁琐的事务性工作。

林默涵勤奋好学,晚上自由支配的时间,他从不打麻将扑克,不跳舞和串门,他在擦的锃亮的小美孚灯下,埋头伏案,不倦地读书写作,在报社工作不到两年时间里,他发表了40多篇文章,这在编辑人员中是非常少见的。

林默涵写的杂文,内容丰富,思想犀利。作品中有控诉德、意法西斯侵略罪行的《枪口对外》,有抨击国民党消极抗战积极反共的,有歌颂工农兵幸福生活和创造才能的,也有批评官僚主义和腐败作风的,他的作品总是以革命的利益出发,从群众的利益出发,爱憎分明地表达了真知灼见,成为群众喜爱的有独特风格的杂文作者。他还发表许多文艺评论,在《“面包师”与“饼干匠”》中,说“艺术家如果不彻底脱离这个狭小的几乎自我陶醉的小圈子......即光主观上想要为大众服务,恐怕很难服务的上”。在《打破旧观点》中说“艺术家要打碎‘艺术高于一切’的观点,到实际工作中去,并且是以一个工作者的身份真正参加实际工作”。这说明林默涵对毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》有深刻的理解,最早提出了深入生活切实可行的办法。

在延安的文艺活动中,秧歌是群众喜爱的表演形式。林默涵积极宣传“新秧歌”这一新生事物,跟着秧歌队看演出,做笔记,现场采访,连夜赶写文章,接连发表了《保安处的秧歌》等数篇文章。

林默涵在解放日报社的那段革命经历,提高了他的马克思主义文艺水平,丰富了他的创作实践,磨炼了他的思想修养,为以后几十年担当工作重任打下了坚实的基础。