- 放大

- 缩小

- 默认

上杭“一息亭”建造始末

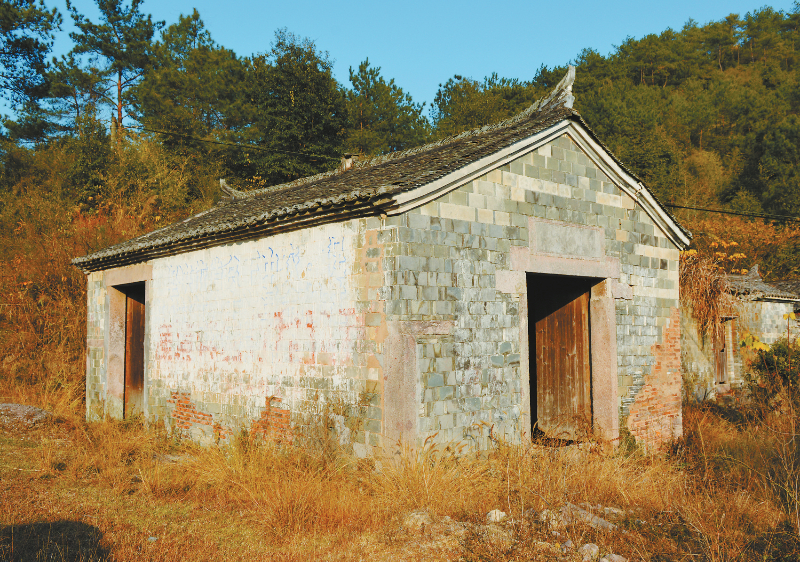

图为一息亭

■江树高 文/图

在上杭县县城北郊的水西渡,有一条蜿蜒向北延伸的石砌古道。这条古道,旧时是上杭县城经旧县、通贤、南阳北出连城、长汀的大路。这条路从水西渡北去六七里,要翻过一座山,叫草鞋岭。山顶上有一座茶亭,叫“一息亭”。这一息亭,青砖墙,石门框,穿斗抬梁,飞檐翘角,一看便让人想到当年建筑这座茶亭的投入非同一般。

据传,这座茶亭是清乾隆后期本县通贤乡东里村阙道南兄弟所建。通贤东里和草鞋岭相距七八十里,这阙氏兄弟怎么会在此建茶亭呢?其中有一段发人深省的故事。

原来,这对阙氏兄弟在双亲过世后,为了争夺家产,进行了一场激烈的争吵。

相持不下之际,弟弟决定先下手为强,带上一笔钱悄悄跑到上杭城里,想找个讼师帮忙,进县衙告哥哥一状。不料找到一位讼师后,讼师和他妻子的一番窃窃私语,让这位弟弟如梦初醒。那讼师在厨下找水沏茶时,难掩得意地和妻子悄声说:“不怕了,我们建下厅差的那点钱,现在看来有着落了。”“怎么有了?”妻子疑惑地问。“你没见到今天这个来求我帮打官司的?这个打财产官司的我们最赚得有钱。只要他想赢,我们就能赚到钱。”他们夫妻的对话虽然声音很小,但这位阙姓弟弟在无意间听到后,心中却激起轩然大波:“天哪!我都差点做了件什么蠢事啊?我们兄弟争财产打官司,弄得你死我活,却让他从中坐收渔利!不行,我不能这样傻!”他立即改变主意,稍坐片刻后便借故离开了讼师家,回到馆舍。住了一晚后,第二天上午便往回家赶。

却说弟弟回家这一天,哥哥听说弟弟拿了钱进城去告他的状了,怕吃亏,也拿了一笔钱往县城赶,准备和弟弟争个高低。就这样,一个从县里回来,一个从家里赶去,就在草鞋岭岽上,兄弟俩相遇了。

客路异乡,兄弟俩不期而遇,虽说感情上不尽融洽,然而终究是同胞骨肉,此时此地相见,气早消了一半。做哥哥的老成温顺些,主动向弟弟开言招呼,并把他拉到一块大石坪上(就是后来建茶亭的地基上)坐了下来,询问他到县后的情况。弟弟见哥哥如此宽厚和气,就如实地将情况说了,还说了讼师想借此机会发大财,他不想再打官司的想法。哥哥深为弟弟的思想转变而感动,不仅对弟弟毫不忌讳地说了自己去县城的打算,还对弟弟的转变深表赞同。兄弟俩经过一番交谈,各自心里的气更消了。

坐着坐着,哥哥看看弟弟,看看座下的石坪,又看看四周宜人的景色,心动了,一个念头蓦然升起。他问弟弟,这次打官司准备了多少钱?弟弟回答了一个数。哥哥也说了自己的一个数。接着,哥哥又问弟弟:“这块地方风景好不好?”弟弟说:“好。”于是哥哥就对弟弟言辞恳切地说出一番话来:

“贤弟呀!你临大事而不罔,为兄我深感高兴。我一路行来,也想了很多。想你我兄弟两个,本是骨肉同胞,共为先祖一脉,理应和睦相处,同振家风,才是本分。未曾想今日为了父母留下的一点产业,竟如此自相争斗,欲不惜资财诉之于官,大有非置对方于死地而不罢休之意,此番作为,你说应该吗?视亲者如仇敌,毁骨肉而饱他人,这等蠢行,闻于四乡,取人唾笑;父母九泉有知,岂不更痛心疾首?”

说到这里,哥哥已泣不成声,哽咽着说:“老弟,你还记得母亲临终时说的话吗?”弟弟也泪流满面,点头说:“记得。”哥哥继续说:“母亲临终时,在床前嘱我们兄弟今后要和睦,要争气,有了钱,多做点善事,今天我们都差点做了什么?现依为兄之见,不若将你我所备诉讼之资,在此建座茶亭,也不失为遵母训、积阴德的一件好事。”言罢,哥哥站起身示意弟弟说:“你看,这里南面来、北面来的人都要爬山,至此都甚感劳累,但此地却无一座茶亭供人歇息纳凉,连个树荫都没有。如能建一座茶亭在此,当有多大的阴德啊!不知贤弟意下如何?”

哥哥语重心长的一席开导和建议,弟弟为之折服。当下兄弟俩便开始了一番筹划。

消息传开后,乡人莫不交口称赞,不少人表示也要捐款共襄此举。这样,随着出钱出力的人多了起来,茶亭的规模质量也变得比原先设想的讲究多了。不久,一座茶亭拔地而起。

茶亭建成后,为了便于有人在此管理和供应茶水,他们随后还在旁边建了一栋住房,选派合适族人搬来居住,卖茶供水兼卖些糖果营生。至阙中揆这一代,便在此定居下来,繁衍生息,成为此地阙姓人的开基始祖,至今已传7代、20来户人家。

阙道南兄弟反歉成好,牵头在草鞋岭建茶亭的义举,不仅在附近传为佳话,同时也使这一带乐善好施之风蔚然而起。不久,从草鞋岭至水西渡,先后有人建成3座茶亭。

据说,一过客在一息亭听了这段故事后,感慨万端,当即赋诗一首:

一亭往事漫吟哦,

阙氏弟兄教我多。

煮豆燃萁何足取?

埙篪相和始成歌。

另还有一则与此相关的故事。说的是一息亭建后不久,武平有一陈姓富户,因育有一女,待字闺中,欲与一息亭北面七八里远的石砌村一钟姓大户结亲,一日坐着轿子百里迢迢从武平来到上杭,打算去这钟家一探家境。当在一息亭歇息时,在赞叹一息亭建得如何得体之余,得知此亭为七八十里外的通贤人所施,便沉吟良久,叹道:“钟某住所,就在附近,他必多经此路,谙熟此地。然这么好的一个所在,他竟不知在此建亭积德,而成就了百里外的外乡人一桩好事。想来钟某此人,必只一心为己营谋,无心公益。这等人,岂能久远乎?我与他攀结,又有何益?”于是,虽已接近目的地,他仍念头全消,转头回武平去了。

一息亭从始建至今,已历200多年。虽随着交通逐渐发达,步行过此的旅客日渐稀少,现已几近绝迹,但是因为它有如此发人深省、令人自豪的历史,草鞋岭阙氏后裔从未放弃过对此亭的维护和管理。除在光绪乙未年(1895)和1989年,分别进行过一次大修外,平时的小修小补,从未有辍,致使此亭至今仍安然挺立,默默向人们诉说当年的感人故事。