- 放大

- 缩小

- 默认

全坊村蕴含的“旧县”风华

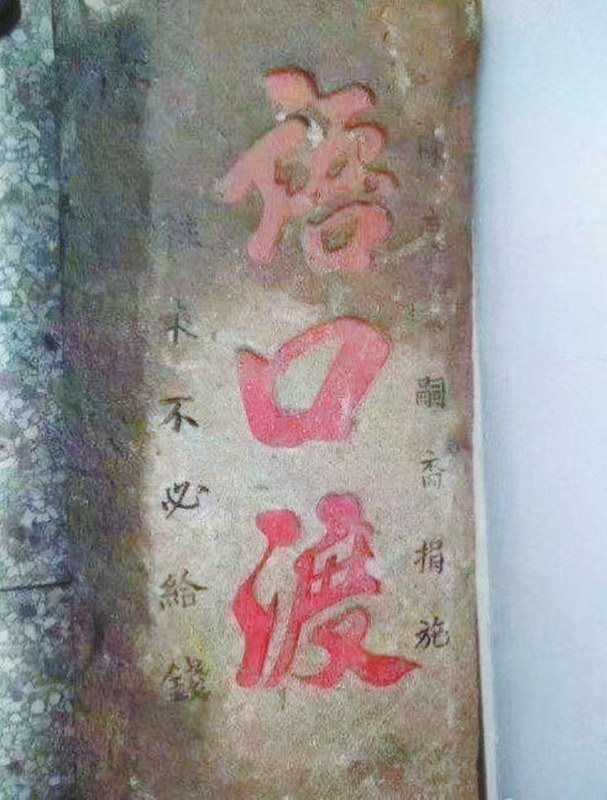

图为上杭旧县语口市碑记,上刻“往来不必给钱”字样。

■谢建禄 文/图

上杭县旧县镇全坊村,是个有着千年历史印记的古村落。村子三面环水一面靠山,蜿蜒的九曲溪穿过崇山峻岭,绕过村头后与旧县河交汇,从此河面更加宽阔,清澈的河水悠悠向南而去。

北宋咸平二年(999)上杭县治由白砂的碧沙坑迁至语口市(即今全坊村),历时28年,“旧县”由此得名。当年语口市位于旧县河与九曲溪汇合的南岸,相传历史以来,在河岸边建有上中下三个码头,以及语口渡和下渡头两个渡口。近百只竹篷木船在此停泊,把当地及周边收购上来的香菇、茶叶、土纸等土特产装满船舱,沿旧县河南下汇入汀江,一路劈波斩浪到达永定峰市,再驳运到广东的潮州、汕头进行贸易,然后把潮汕的食盐、布匹、海产干货等运回本地销售,旧县可谓商贾云集。岸上有一条贯通东西数百米长的主街道,名为“坎头街”。街市上埠店如林,不仅有茶楼、酒肆、饭馆等各种铺子,还有县衙、孔庙等建筑,人来人往,一派繁华景象。街旁有七条巷子,每条巷口都竖立着一根五尺余高的方形石柱,柱子顶上装有能防风避雨的油灯,集避邪祈福和晚间照明之用,称为“天灯”。客家方言“天灯”与“添丁”谐音,后来人们就将其中的一条巷子叫“添丁巷”,其名称一直沿用至今。街尾有座古庙,叫“萧何堂”。萧何堂亦称仙湖塘,庙前原系一汪深潭,又是河流拐弯处,水流湍急,漩涡大,时有坍堤、溺水、翻船事故发生。先民们为了祈保平安,硬是把仙湖填了起来,并在河滩上挑拣出硕大的鹅卵石,砌筑成田螺形石墩,然后在石墩上兴建庙宇,供奉汉初三杰萧何、韩信与张良。庙宇上的堂联写道“一堂辅汉全坊赫,三杰英豪胜地明”。西汉王朝当年建都长安,比上杭县治迁到语口市的时间早1200多年,两地更是相距遥远。为何“汉初三杰”能让客家先民在此为其兴建庙宇并受到顶礼膜拜,以及建庙的具体年代,目前均无考证,但“未有旧县,先有萧何堂”的说法一直留传至今。

星移斗转、沧海桑田,千百年来屡经洪患,语口市的街道、码头、渡口几经冲毁,旧迹全无。现在仅遗留“语口渡”石碑一块,静静地躺在旧县镇的文化站里,碑刻“往来不必给钱”的文字,它仿佛在告诉人们旧县河的前世今生,以及当时先民乐善好施的功德之心,还有就是在原址上几经修复的萧何堂庙宇依然香火旺盛。

如今,村里还剩为数不多的几处老厅堂、老房屋,这些古老建筑虽然墙体斑驳,门窗古旧,但仍然能够让人感受到历史遗留的气息和从中反映出的农耕文化。有一栋叫“文贤厅”的古厅堂,上厅的木质楹联上刻“诵读诗书寻孔颜之乐,耕田凿井歌尧舜之风”。这就是客家人历代以“耕读传家”为祖训的最好体现。

从高处俯瞰整个村庄,美丽景致尽收眼底。印满岁月痕迹的青石板路在村中宁静的小巷里曲折迂回,房顶上升起的袅袅炊烟随风飘散,广袤的田野上农户们星星点点、三五成群地在辛勤劳作。村口苍劲挺拔的古松树,潺潺溪流上的石板桥,与村居农舍、山水草木、田园风光,构成一幅传统村落绚丽多彩的画卷。

时光荏苒,岁月如歌。随着时代的变迁,全坊村无论是村容村貌、交通出行、还是基础设施建设等各个方面都发生了翻天覆地的变化。整个村子的河岸已经砌起了百年一遇的防洪大堤,确保村庄从此不再遭受洪水侵害。随着2011年“旧白公路”(旧县至白砂)改线拓宽工程的实施,一座崭新的公路大桥如彩虹一般在原下渡头的河面上腾空而起,与国道205线相接。新修的公路通过大桥沿村里的河岸边一直向东伸展,跨过九曲溪后依着山谷、穿过松林,像一条浅色的丝带,缠绕着翡翠般的山峦飘向远方。近年来实施乡村振兴方略,有关部门在原语口渡的位置架起了一座新桥,直通镇里的集市,为广大村民出行带来便利。公路一旁盖起了一排近500米长的商住两用楼房,商铺有经营农资、建材、副食的,还有饭店、豆腐店、修车店等。商铺前人流如织,日常都有着赶集般的热闹景象。历史的轮回总是那么惊人的相似,一千多年前上杭县治迁到语口市时的繁华景象恍如再次重现。

全坊村,它承载着浓厚而古老的文化底蕴,见证了岁月的更迭和历史的沉淀。走进村子就像走进了一段历史,令人心生向往、流连忘返。这就是一个让人魂牵梦萦的地方,一个让人心生敬意的地方,一个让人满怀期待的地方......