- 放大

- 缩小

- 默认

漳平:建好生态廊道 守护一江碧水

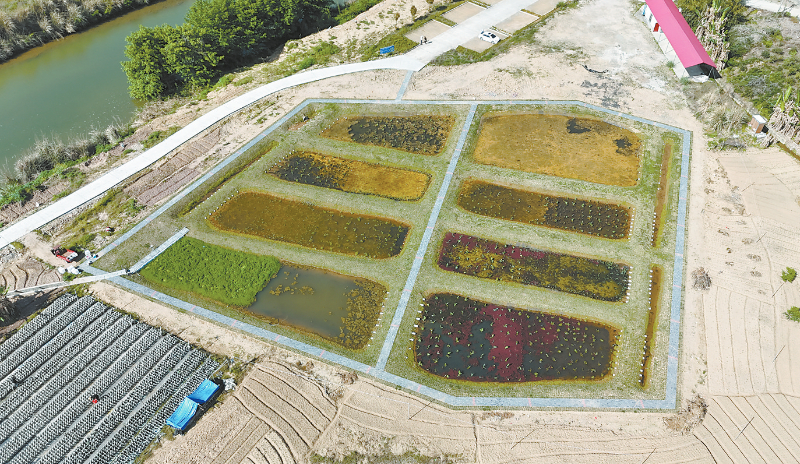

溪南上坂湿地

南洋生态廊道

漳平市区的生态廊道

■融媒体记者 赖韦元 通讯员 李春敏

“以前这里长满芦苇和竹子,里面到处是垃圾,又脏又乱,脏水也是流到河里,现在改建成生态廊道,卫生环境好多了,大家又多了个休闲的好去处。”昨日傍晚,在漳平顶郊大桥与福增大桥之间新建成的生态廊道上散步的市民林文木说。这里远山碧水,芳草青青,一幅山水交融、人与自然和谐共生的生态画卷跃然于眼前。

近年来,漳平市坚持水惠民生、水润民生,在统筹一体化保护修复中“出实招”,把生态廊道建设作为山水工程的重要组成部分,以点带面,系统整治,进一步改善辖区综合生态环境,守护好一江碧水。

九龙江北溪(漳平片)流域生态廊道建设工程是漳平市九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程子项目之一,顶郊大桥与福增大桥两岸段总投资约5500万元,涉及河道长度约2公里。主要通过将侵占岸线的农田菜地、竹林地进行清退,并将沿河污水排口截流纳管,劝退各类威胁河岸生态的人为活动,对水位变幅区和陆域缓冲区采取基底修复、植物群落修复和构建、生境营造等技术措施,辅以生态拦截沟、下凹式绿地、生态塘等强化措施,发挥控制水土流失、减少面源污染物进入河湖、营造动物生境等生态功能。本段工程补充和连通了漳平市城区的一江两岸河流生态廊道系统,总体构建形成中心城区7.5公里美丽河湖岸带,整体提升周边人居环境,拓宽市民活动空间,增强群众的幸福感与获得感。

生态廊道项目施工方负责人张炎新介绍:“这个项目完工后,可以起到固坡护土、减少水土流失、增强水土保持的功能,对面源污染物起到拦截和吸附作用,改善流域水质。同时也为野生动物提供良好栖息场所,增强生物多样性。”

漳平市溪南、象湖等乡镇以食用菌种植为支柱产业,但菌菇收获后菌棒还田浸泡产生的溢流退水,缺乏处理措施,容易对流域水体造成污染。山水工程通过面源污染治理,构建菌菇溢流退水净化湿地,将菌菇田种植生产过程中产生的溢流退水截流,经人工湿地进行净化处理,利用湿地填料、微生物、水生植物等协同作用,强化去除水体中氮、磷等污染物,一定程度上减少环境污染。

项目设计单位负责人方小龙介绍,实施溪南上坂、溪南下林、象湖东坑三处共160亩连片菌菇农田的溢流退水收集处理,通过管渠收集污水进入新建大概16亩的生态湿地,经湿地过滤净化后再排入周边水体。通过处理后菌菇废水基本上从III类提升到了II类,对感化溪整体流域的水质有很大的改善。

九龙江是闽西南人民的“母亲河”,此前,九龙江北溪漳平市境内干流及其支流河道存在不同程度的边坡失稳水土流失、河道冲刷下切、河道干涸等问题。为有效改善流域生态环境和水域生态功能,漳平市统筹推进山水工程——九龙江北溪(漳平片)流域生态廊道建设,对15个乡镇(街道)涉及的九龙江主河段、一级支流及部分人口密集的二级支流,通过采取生物措施、工程措施和技术监管相结合的方式,综合控源截污、养殖污染源智慧监管、水土流失治理、生态缓冲带建设等生态治理和修复技术,主要完成河流生态带建设52公里、智慧监管139家生猪养殖场、纳管治理城区顶郊和新桥镇区的生活污水、收集处理160亩的连片菌菇农田溢流退水等,可直接减少污染物入河量,实现每年削减化学需氧量164吨、氨氮49吨、总磷4吨;实现强化拦截吸附面源污染物能力、提升水土保持功能,增强九龙江北溪(漳平片)生物多样性和生态系统稳定性;有效提升河湖岸带美学价值,实现人与自然和谐共生。九龙江这条宛转萦回的“母亲河”,正见证着绿水青山的生态愿景成为触手可及的生活美景。