- 放大

- 缩小

- 默认

五座炮楼见证英雄下坝

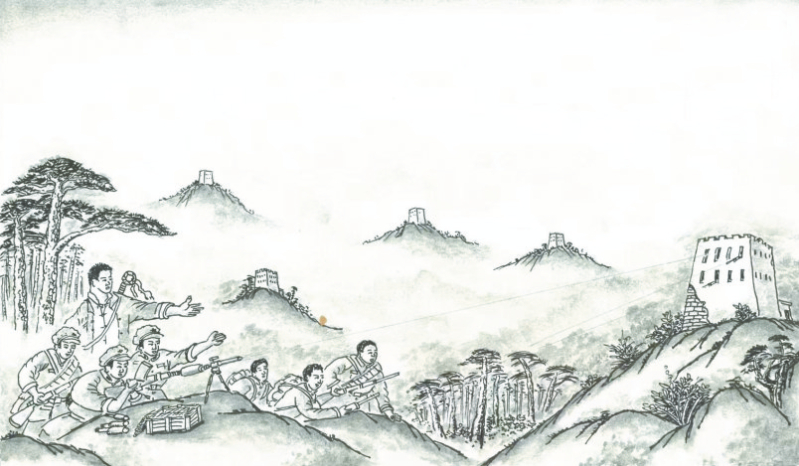

下坝集镇周边的五座炮楼。廖国勇绘

■钟茂富

闽粤交界的武平县下坝乡,历史上由于“水运”发达而成为闽粤赣边交通枢纽,也因此被兵家视为“必争之地”。在土地革命斗争的峥嵘岁月里,下坝人民不畏强敌,敢于斗争,在武平革命史上写下了浓重的一笔。而今,耸立在下坝墟山头上的五座炮楼,仍在无声地述说当年苏区反封锁斗争的艰巨历史。

1929年:红四军播撒革命火种

1929年10月间,红四军由上杭进军武平,解放了武平城。但是这次红军在武平仅活动了十多天,10月13日,红四军即接受“全部即到东江游击,向潮梅发展”的命令,由上杭、武平出发,出击东江。

10月26日,红四军在广东三河坝、松口遭粤军的3个团反扑,至31日拂晓,红四军被迫撤出战斗,退回赣南苏区。据当地不少老人回忆,其时朱德率领的部队,经下坝墟由贵扬村进入民主乡溪头墟。红军在贵扬村蕉头坝驻扎,发动群众开展打土豪、分田地。这次红四军主力在下坝乡停留的时间虽短,但革命的种子已在下坝人民心中深深扎根。

其后1929年间,武平县十方镇处明村共产党员聂云虎,秘密联络发展革命人士,着手建立地下交通站,发展地下交通员聂由美、谢廷章、陈忠仪等人,经常前往中赤、下坝等地散发和张贴革命传单和标语,下坝乡群众受到启发,思想觉悟逐渐提高。

1930年:一纵队开展革命活动

1930年5月间,红四军遵照前委指示,派纵队司令员林彪率领第一纵队1000多人,从江西寻乌分兵平远,开展了18天的革命活动。据广东省《平远党史》记载:“1930年5月31日,红四军经差干、下坝北撤”,回师闽西。

5月31日,一纵队接总部命令挥师武平,红军大部队从平远来到下坝,开展了声势浩大的宣传发动工作,革命烈火熊熊燃烧。红军还放火烧掉了地处下坝墟、在广东任国民党政府县长的房子。

不久,红四军一纵队留下一个大队在下坝继续开展革命活动,其余部队向武平城进军。留在下坝继续开展革命活动的红军大队大队长王云、政治委员李赐凡,带领红军指战员来到田成乡(现在的大田、大成村)召开群众大会。革命群众夹道欢迎,附近的石灰洲(石营村)、石黄峰(福兴村)等地有上千群众到会,广大贫苦农民扬眉吐气。会上宣布成立“贤成隘联合乡苏维埃政府”,根据大会推选,政府成员由七人组成,政府主席刘作清,经济委员刘福荣,文书刘作干,委员还有赖金珍等,赤卫队队长刘向清,赤卫队员有刘焕清、刘作扬、刘潭清、刘作璜等100多人。红四军强大的政治宣传,振奋了田成乡人民的革命精神,推动田成乡土地革命斗争迅猛发展。

1931年:赤卫队坚持游击斗争

红四军离开下坝后,田成乡赤卫队在武平方向来的红军游击队帮助下,坚持开展革命斗争。

下坝墟四周有五座山头,中间一个小盆地,旧称“五马落槽”。五座山头分别筑有碉堡(炮楼)。这些炮楼属土石结构,长方体,高8.7米,长7.6米,宽5.3米,墙厚0.5米,设有145个枪眼。据武平县党史办人员考证,1931年蒋介石为了围剿新生的中华苏维埃共和国,除进行军事围剿外,还实行碉堡政策,对赣南地区实行严密的经济封锁。当年,蒋介石还亲自颁发“封锁匪区令”,在闽粤赣边的主要关隘、山头、路口,修筑碉堡、炮楼,设立关卡,派驻军队,实行计口授盐,严禁食盐、药品等民用、军用物资运进苏区,妄图困死中央苏区军民。下坝乡是当时的水陆交通枢纽,国民党第一集团军独立第一师第二旅旅长严应鱼部驻守闽粤赣边,旅部设在江西寻乌罗塘乡,当时成立了建筑炮楼委员会,在下坝墟周边山头上修筑了五座炮楼。

大田村一位90多岁的老人在接受调查时回忆说,虽然建了碉堡,设了关卡,但仍挡不住革命的洪流。下坝乡以大田、大成村为主的革命群众,在地方党组织领导下,组织赤卫队千方百计,冲破层层封锁,把禁运物资运往苏区,支援江西赣南红军。不过,赤卫队员也为此付出了巨大的牺牲。当年他们配合时任福建军区独立第8师第8团团长的刘永生,隐蔽在距离下坝墟约3公里的一个叫青葛窝的庵庙里,协助做好侦察国民党兵力等工作。田成乡赤卫队员刘华兴等8人,不幸被钟绍葵部下的钟勇团匪包围在武平岩前镇将军村小学,最后全部壮烈牺牲。

1932年2月间,红十二军克复武平,田成乡苏维埃政府恢复,群众踊跃参军参战,支援红军,钟绍葵团匪被打得落花流水。

红军走后,反动派又伺机而入,疯狂镇压革命群众。红军游击队在此坚持活动半年之后,由于敌众我寡而转移撤退,赤卫队员刘作清、刘向清等人,逃到潮州依靠撑木排为生,幸免于难。