- 放大

- 缩小

- 默认

龙岩的这条溪流不仅仅有藿香

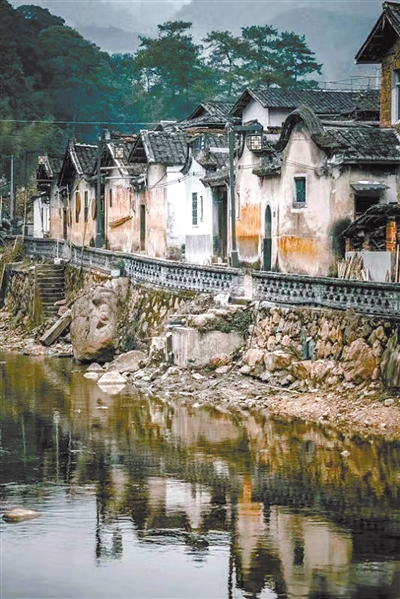

图为新罗区万安镇梅村梧宅的藿溪源头。

□ 陈健 文/图

国家A级自然保护区——梅花山南腹地,源于此的溪流,流至龙岩市新罗区万安镇涂潭村附近,几支溪流相汇后就称“藿溪”(又名万安溪),流经万安、白沙等地又有众多支流汇入,至新罗区苏坂镇合溪村流入龙川(又称雁石溪)后则为九龙江,再向漳平、奔闽南、入台湾海峡。从涂潭至合溪段的溪流称藿溪,全长近60公里,流域面积800多平方公里。《一统志》谓,“昔人闻溪有藿香气,故名。”

藿香是一种多年生草本植物,茎叶芬芳,随处可见,入药可用于祛暑解表、化湿和胃。每当夏秋时节,藿香叶片翠绿、生长茂盛,花色蓝紫、竞相绽放,翠叶鲜花相映相衬,煞是好看吸人眼球,藿香四溢,芬芳弥漫,沁人心脾。

藿溪,是龙岩万安、白沙等地的“母亲河”,水流航运的干线。《龙岩县志》有载:藿溪至“溪口(今万安集镇)水势颇大,船舶可通。”方圆数百里的货物于此集散,山中伐来的木、竹,山里制作的纸品,山上产出的茶油、桐油、笋干、山粉、香菇、木耳等物,堆积溪边码头,装上木船顺藿溪、九龙江航道奔腾而下,过漳平、下华崶,抵漳(州)厦(门)销往闽南、粤东等沿海城乡,或漂洋过海至吕宋爪哇、马来亚新加坡等南洋各地;布匹、盐糖、海产品和其他日常用品,南洋海外产的煤油、火柴、铁钉等“洋货”,溯藿溪而上销往白沙、万安及相邻的宁洋、永安、连城、上杭等边境山乡,船来舟往,促进了货品流通,繁荣了商业贸易,带动了各地的发展进步。

纳百川汇细流的藿溪,是一条历史厚重的溪流。唐朝时期,岭南(今闽南、粤东)地区发生了“蛮獠啸乱”,唐朝总章二年(669年),朝议大夫陈政受朝廷之命率军平乱,因寡不敌众被困九龙山。咸亨元年(670年)陈政之母魏太母与孙陈元光(陈政之子)率58姓“府兵”4000多名将士驰援。“府兵”于藿溪水陆交界地——溪口高州(小地名)一举围歼了“蛮獠”首领,取得入闽以来的首战大捷后,“府兵”沿藿溪、九龙江直下,与陈政部汇合后力量大增、战斗力强,彻底平息了“啸乱”。唐垂拱二年(686年),朝廷设漳州,陈元光为首任漳州刺史(俗称“开漳圣王”),又特颁旨于“首战大捷”之地溪口的藿溪岸边兴建了“高洲庵”,祀魏太母及12名校尉等,于是民间就有了“先有高洲(获胜)、后(建)有漳州”的歌谣。1662年郑成功收获台湾后,1684年清政府设立了台湾府隶属于福建省。嘉庆、道光年间(1796-1850年),万安竹贯村人温兆凤署福建水师澎湖协副将(从二品武官),为海防建设尽心尽责,立下功勋。其沿着九龙江—藿溪水路往返于澎湖与家乡之间,美丽的藿溪留下了温兆凤壮实的身姿和精彩的故事。民国时期(1912-1949年),万安好坑人温公颐(1904-1996)告别家乡,沿着藿溪—龙川水路达龙岩、藿溪—九龙江航行下漳(州)厦(门),上北京大学求学后在多所高校从教,成为我国著名哲学家、逻辑学家、教育家,对中国逻辑史研究做出了突出贡献。

苍翠欲滴的群峦,簇拥着仙境般的藿溪。无论藿溪或是穿越崇山峻岭、流淌于溪谷平地,水质始终清澈见底、游鱼可数,亮堂的似蓝宝石,在阳光的照射下闪闪发光,活力四射;或是穿村过户,勤劳的妇人们早早地在溪中淘米、洗菜、浣衣,农人们引来清水灌溉田园,滋润土地;或是碧流冲过急流险滩,溅起的浪花白得如雪飘洒,体现着生生不息、奔腾不止的执着;或是水流拐了个弯涌入深潭,水面上的漩涡慢慢悠悠,似闲庭信步、悠然自得,若奋进中的小憩,蓄势待发……

1964年,龙岩至万安的公路贯通后,藿溪的水上运输逐渐萎缩,最终水运停航退出了历史舞台。然而藿溪十分丰富的水资源却被开发利用。1991年和2003年,开工建设了万安溪水电站、白沙水电站,装机容量分别达4.5万千瓦、7万千瓦;2018年开始建设的引万安溪水工程,设计引水规模为每日引水20余万吨,到2023年,清澈甘甜的藿溪水将被引至中心城区,到那时广大市民就能喝上源于梅花山藿溪“母亲河”的优质“乳汁”……水资源的开发利用、水利设施的建设,让千百年来沉睡的藿溪得到充分利用和合理开发,造福了一方百姓,促进了经济、社会、发展、进步。

藿溪藿香飘,水碧水利民。