- 放大

- 缩小

- 默认

独步河畔

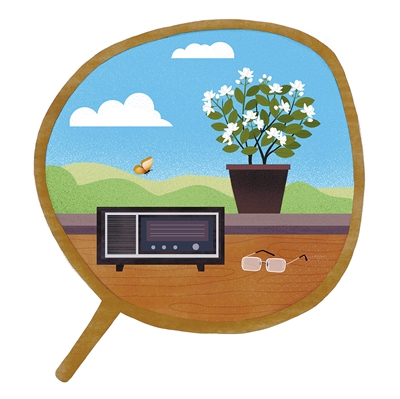

夏茉 画

□ 廖姝淇

两个月的暴雨放肆地冲刷着这片红岩地,好像要洗掉那些让人不愉快的事情,当最后一滴雨收敛起疯狂,河畔码头又重新诉说起它的故事,我知道,婆娑的树影下,已经藏不住我踱步、再踱步的思念。

在没有计划生育,物资匮乏的上世纪五六十年代,父亲作为家中最小的儿子呱呱坠地,由于温饱难解决,加上当时流行孩子送养,纵使爷爷奶奶万般不舍,无奈父亲在出生不足十天时,就被抱养到小池乡下,成为廖姓家族一员,听父亲说,他也是到十多岁的时候才和爷爷相认,从此多了往来。

每逢假期或是进城办事,下了中巴,父亲总会先带着我雇一辆三轮自行车,穿梭在洒满碎金般阳光的道路上,闭上眼,仿佛都能闻到爷爷阳台上的茉莉花香。

爷爷患有高度近视,厚厚的镜片下,是一双深陷的眼睛,他几乎看不清我的五官,只能从我今天穿的衣服,大概看出颜色,至于细节,他更多的是靠触觉感受。

爷爷虽然近视,生活上有着诸多不便,但他从不过多麻烦大伯,房间里的物品井然有序,一尘不染,我从不敢乱动。

一件白背心,一条格子棉裤,双腿一盘,爷爷手中的蒲扇好像有魔法,轻轻摇晃两下,就赶走了暑气,一扇一呼间,爷爷开始向父亲询问我们的近况。

“要不是我当年把你送走,害你腿这样,你现在也不会带着孩子过得这么苦,是我害了你们父女,哎……”蒲扇突然挺住了,空气变得凝重起来,爷爷摘下眼镜,抹了抹眼角的泪。

“阿公,我最近写作文又获奖了。”

我虽然年纪小,但每回这样的气氛都被我的有意无意打破,爷爷破涕为笑。

爷爷还有一个爱好,他喜欢在阳台养一盆茉莉,茉莉花开,沁人心脾,再经过太阳蒸发,挂在枝头自然晒干,爷爷就会摘下茉莉,和茶叶放在一起,泡一壶茉莉绿茶,爷爷说这样的茶会更醇香,然而这种味道我怎么也品不出来,甚至觉得有些苦涩。

“快中午了,我们得回去了,还有事情要办。”父亲催促着我,自己却坐着不动。

“淇淇啊,让爸爸回家多给你买鱼吃,吃鱼更聪明,一定要听爸爸的话。”

自打我记事起,这是爷爷对我说过最多的一句话,唯一不同的是,这种听起来让人心尖尖都在颤抖发酸的话,越来越沙哑,直至成为一种回忆。

爷爷的日子是漫长而枯燥的,大部分时间,他都是一个人在房间阳台听着收音机泡着茶度日。我无法想象他的内心有多强大,也无法体会他的向往有多渺小。

“爸爸,我们都没事情办了,为什么每次都要这么早回家?”

“爷爷老了,大伯工作也忙,如果中午我们还不走,他们还要留我们吃饭,不要麻烦他们了。”父亲长叹一口气,黝黑的脸庞爬满了对爷爷的歉意。

后来我上了中学,去看爷爷的时间越来越少,只能经常电话联系。

“阿公最近身体好吗?”

“阿公,我是淇淇呀,不记得了吗?”

“是淇淇啊,我现在记性不好,糊涂了。”

那是我第一次感到害怕,电话那边传来的是他沙哑,时而咳嗽的声音,爷爷也会老。

2015年,是我冲刺2016年高考的紧张日子,鲜少在晚上给我打电话的父亲问我:“晚上有上课吗?有空去爷爷家看看爷爷,他不会说话了。”

天呐,我的心像是被闪电劈过,狂风暴雨般拧着、扎着,一阵阵泛酸,潸然泪下。

当我走进那熟悉的房间时,长辈们早已围在爷爷床边。

“爸,淇淇来看你了。”小姑哽咽着。

爷爷躺在床上,额头上放着一块叠起的毛巾,干瘪的脸上一双闭着的眼睛像我心里的两个大洞,凹陷着,嘴巴也张着,呼呼声是那么努力,又那么无力。

直到一周后,我在家族群里看到大伯发的悼念词,我赶紧打电话给父亲。

“阿公已经去世几天了,姑姑伯伯们为了不影响你考试,让我不要告诉你。

我终于忍不住了,掩面痛哭。

可怜树欲静而风不止,子欲养而亲不待,我与爷爷相处的时间不多,但他总是能用手中的蒲扇替我扇风,抚慰我枯竭的心灵。没能见他最后一面,成为我生命中难以翻篇的黄页。

如今,先生的工作室恰巧开在爷爷家楼下,如果爷爷还在,也许还能看到他在阳台种的茉莉,也许我就能带他下楼沿着溪南河畔吹吹风,聊聊天,我多想告诉他,阿公,我过得很好……

茉莉莫离,莫离茉莉,后来,我怎么也种不好一株茉莉。