冬来话冬笋

□陈文东

我的家乡——漳平市官田乡梅营村,是一个盛产毛竹的地方。全村3500多亩毛竹,是上个世纪大集体年代村民们的主要经济来源。我任中学语文老师时,每次讲授到袁鹰的《井冈翠竹》,总是特别的兴奋,文中那句:“从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。”感觉就是在写我的家乡。

村庄坐落在一大座状如藤椅的大山里,顶部是四季常绿的阔叶林,胸部是连绵起伏的毛竹林,腹部是鳞次栉比的房子,尾部则是成片成片的梯田。阔叶林释放出来的活水滋养着下面的毛竹林,让家乡的毛竹长得特别旺盛,冬笋的品质也特别的好。

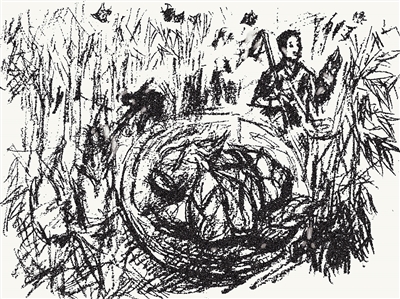

挖冬笋是个体力活,更是个技术活。首先是耗体力,挖冬笋的人从早到晚挥锄铲土、汗如雨下,其艰辛程度可想而知。几年前,曾经有一位朋友跟我到竹山里体验挖冬笋,看到村民们如此费力,连连感叹说:挖冬笋太不容易太不容易了,一斤冬笋卖30元都不贵啊!其次要有技术,挖冬笋的诀窍,基本上是“可意会,不可言传”,靠的是悟性。当然,还是有大原则可以遵循的。竹子分大年小年,大年的竹子会长冬笋,小年的竹子是不长笋的。怎么判断呢?逢双的是大年,逢单的是小年,也就是说:二年竹、四年竹、六年竹是大年,一年竹、三年竹、五年竹是小年。八年以上的竹子就太老了,一般不再长笋了。用肉眼辨别更简单,抬头望去,叶子黑黝黝的,或者在黑黝黝的叶子里面夹杂着浅黄叶子的,就是大年;满竹子黄叶的,就是小年。还有一个判断方法,就是看竹鞭,会长笋的竹鞭粗壮结实,长出来的侧芽饱满、昂扬,若用山锄敲击竹鞭,声音很清脆;不长笋的竹鞭,侧芽干瘪、瘦小,敲击出的声音含糊不清。

我极喜欢挖冬笋。小时候就跟着父亲上山观察、学习、思考,慢慢地悟出了一些道道,到我十三四岁时,已经是一位挖冬笋的“小能手”了。立冬过后,我几乎每个周末都是备好午餐上山挖笋,村子里的每一片竹林都留下了我的小脚印。每次收工回家,肩挂一大篮子的冬笋经过村庄时,遇见的村民总要狠夸几句:哇!囝囝这么会挖冬笋啊,太厉害了。那时,感觉特别自豪。一到家里,父母亲必定忙乎着给你端上一大脸盆热水,催促你快快洗澡,快快换衣服,快快吃饭,心头特别的温暖。

走上工作岗位以后,回家的机会少了,挖冬笋的机会就更少了。春节在家时,偶尔也扛起山锄,到竹林里显显身手,温习温习“功课”。去年冬天,几家人应朋友连先生邀请,到溪南镇大山村他姐夫家游玩时,看到对面山头的毛竹林,就问他姐夫:有山锄吗?他问:干嘛用?我说挖冬笋。他说挖冬笋太难了,我都不会,你当干部的,难道会?我说试试吧。结果,包括来回路途时间,一个小时不到,我挖了七八斤冬笋,朋友的姐夫惊讶得很。接着,我又亲自下厨,做了一道“冬笋炒鸡蛋”的菜肴,满桌的人都说,这是平生吃过的最好吃的冬笋。

生活的意义,就是去做自己愿意做的事。挖冬笋,真的让我很快乐,很有成就感。