长汀

智慧治污破困局 生态变现富乡村

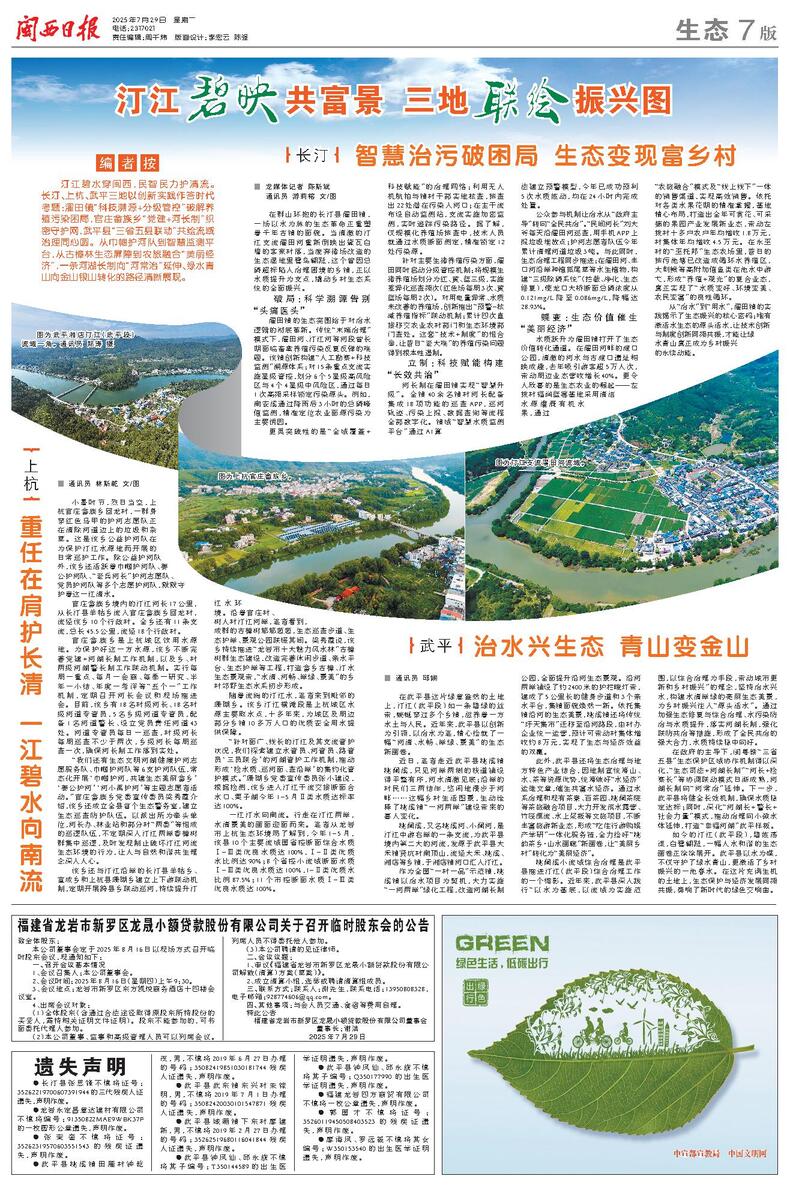

图为汀江支流濯田河流域。

■龙媒体记者 陈斯斌 通讯员 游莉榕 文/图

在群山环抱的长汀县濯田镇,一场以水为脉的生态革命正重塑着千年古镇的面貌。当清澈的汀江支流濯田河重新倒映出黛瓦白墙的客家村落,当废弃猪场改造的生态湿地里鹭鸟翩跹,这个曾因总磷超标陷入治理困境的乡镇,正以水质提升为支点,撬动乡村生态系统的全面振兴。

破局:科学溯源告别“头痛医头”

濯田镇的生态突围始于对治水逻辑的彻底革新。传统“末端治理”模式下,濯田河、汀江河等河段曾长期面临畜禽养殖污染反复反弹的难题。该镇创新构建“人工勘察+科技监测”溯源体系:对15条重点支流实施星级管控,划分6个5星级高风险区与4个4星级中风险区,通过每日1次高频采样锁定污染源头。例如,南安溪通过降雨后3小时的总磷峰值监测,精准定位农业面源污染为主要诱因。

更具突破性的是“全域覆盖+科技赋能”的治理网络:利用无人机航拍与镇村干部实地核查,排查出22处潜在污染入河口;在主干流布设自动监测站,支流实施加密监测,实时追踪污染路径。据了解,仅规模化养殖场排查中,技术人员就通过水质断面测定,精准锁定12处污染源。

针对主要生猪养殖污染方面,濯田同时启动分级管控机制:将规模生猪养殖场划分为红、黄、蓝三级,实施差异化巡查频次(红色场每周3次、黄蓝场每周2次)。对用电量异常、水质未改善的养殖场,创新推出“预警-核减养殖指标”联动机制:累计四次直接移交农业农村部门和生态环境部门查处。这套“技术+制度”的组合拳,让昔日“老大难”的养殖污染问题得到根本性遏制。

立制:科技赋能构建“长效共治”

河长制在濯田镇实现“智慧升级”。全镇40余名镇村河长配备集成18项功能的巡查APP,巡河轨迹、污染上报、数据查询等流程全部数字化。镇域“智慧水质监测平台”通过AI算法建立预警模型,今年已成功预判5次水质波动,均在24小时内完成处置。

公众参与机制让治水从“政府主导”转向“全民共治”。“民间河长”刘大爷每天沿濯田河巡查,用手机APP上报垃圾堆放点;护河志愿者队伍今年累计清理河道垃圾3吨。与此同时,生态治理工程同步推进:在濯田河、丰口河沿岸种植狐尾草等水生植物,构建“三级除磷系统”(拦截、净化、生态修复),使龙口大桥断面总磷浓度从0.121mg/L降至0.086mg/L,降幅达28.93%。

蝶变:生态价值催生“美丽经济”

水质跃升为濯田镇打开了生态价值转化通道。在濯田河畔的渡口公园,清澈的河水与古渡口遗址相映成趣,去年吸引游客超5万人次,带动周边业态营收增长40%。更令人欣喜的是生态农业的崛起——左拔村福润蓝莓基地采用清洁水源灌溉有机水

果,通过“农旅融合”模式及“线上线下”一体的销售渠道,实现高效销售。依托对各类水果花期的精准掌握,基地精心布局,打造出全年可赏花、可采摘的果园产业发展新业态,带动左拔村十多户农户年均增收1.8万元,村集体年均增收4.5万元。在永巫村的“巫托邦”生态农场里,昔日的排污池塘已改造成循环水养殖区,大刺鳅等高附加值鱼类在池水中游弋,形成“养殖+观光”的复合业态,真正实现了“水质变好、环境变美、农民变富”的良性循环。

从“治水”到“用水”,濯田镇的实践揭示了生态振兴的核心密码:唯有激活水生态的源头活水,让技术创新与制度创新同频共振,才能让绿水青山真正成为乡村振兴的永续动能。