- 放大

- 缩小

- 默认

重访灵台山

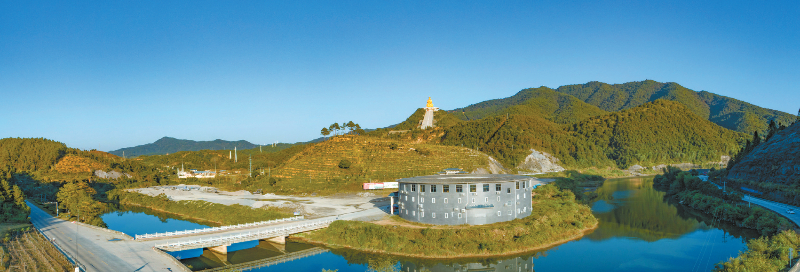

灵台山远眺 陈汝辉 摄

■施晓宇

2024年7月12日,我应邀参加闽西清流县“太极水城,悦养清流”笔会,7月14日上午重访位于清流县长校镇的灵台山和圆通寺。23年前,我作为《福建文学》副主编,参加了在灵台山圆通寺举行的“灵台山笔会”,认识了时年50岁的满明住持,创下了我的两个人生第一记录:第一次在一个寺庙里住了三宿,第一次接连吃了三天素斋。转眼之间,时年45岁的我,如今已经放下教鞭,从福州大学中文系退休,68岁了。面对“客家祖山”灵台山重建一新的圆通寺、翠峰寺、醉峰寺,面对一座座雄伟的大雄宝殿,这全仗清流县佛教协会会长、三明市佛教协会副会长、闽西客家佛学书院院长满明住持,胼手胝足、筚路蓝缕的修行功业。我在与外出的73岁满明住持用手机通话叙旧时,往事不禁涌上心头。

2001年11月12日,《福建旅游》月刊在闽西连城县举行的“客家之旅”笔会结束,上午与会作家许步书、陈祥荣、古埙(齐国勋)、郭永仙、林宇等经永安坐火车返回福州;沈世豪、庄永庆、黄橙等返回厦门;郑其岳、王南斌(已故)、周梁泉、陈弘夫妇返回永春县。下午我则由《闽西日报》副刊部主任黄征辉(已故)及连城县诗人蓝春等四人,用“桑塔纳”小车送我去42公里外的清流县长校镇灵台山圆通寺招待所报到,作家们在圆通寺用毕素斋,傍晚即返回连城县。清流县文联副主席李升宝、圆通寺满明主持迎接我,安排我在崭新的招待所住下。

我才知道这个面积不小的招待所刚刚经满明主持亲自化缘建成,两天后由三明市文联主席吴景华、三明市文学院院长林万春组织的“灵台山笔会”开幕式就在这个招待所举行——与会的福建省文联副主席兼《福建乡土》双月刊主编蒋夷牧、副主编郑寿安;《海峡》双月刊主编陈锦山;《三明日报》副总编詹昌政(已故)、副刊部主任林域生以及三明市为主的全省作家诗人高珍华、林晓晶、常章生、颜垂壁、黄毅、巫嘎、罗唐生、沈河、吴富明、李建民等四十多人都住在这个招待所。

11月14日下午在招待所,三明市文学院院长林万春介绍三明市的文学创作现状。我为《福建文学》的作者们开讲座《语言与创作的关系》。陈锦山主编、郑寿安副主编随后发言,蒋夷牧主编殿后发言——大家一致感慨文学与佛学结缘,一样清贫,一样清白,也一样清高。也是通过这次在圆通寺举行的“灵台山笔会”,我在林万春院长的大力支持下,使2002年《福建文学》月刊征订数量在三明市有大幅提升,达到185份,比2001年的155份多30份。黄文山主编事后得知,十分高兴。因为这在文学刊物严重滑坡的当年,是值得庆贺的一件喜事。

我讲一个时隔多年“灵台山笔会”的趣事。第一天笔会,寒流降临,三餐清汤寡水的青菜萝卜加米饭吃下来,傍晚作家们散步时,一个主编冷得打着哆嗦悄悄问我:“素斋吃得怎么样?”我也冷得打着哆嗦悄悄回答:“还好啊。”不料这个主编直言不讳地说:“我终于理解什么叫嘴巴淡出鸟味来了!”他的话被大家听见了,立刻引起共鸣,哈哈大笑。当即,作家们顺路下山,摸黑走三里的山路,来到大路口一个前不巴村后不着店的简陋小吃部——由姓温和姓巫的一对小夫妻经营。几乎家徒四壁的小吃部,没有鱼也没有肉,只有几畦芥菜和萝卜,好在夫妻俩养了一群鸭子。有勤快的年轻作家高挽裤管,冻得咬牙切齿,下田帮助夫妻俩当场抓回一只鸭子......就着热腾腾的米酒,啃着尚未煮烂的鸭肉,大快朵颐之后,驱除寒意的作家们酒足“鸭”饱,唱着歌儿回到圆通寺招待所就寝。

一晃23年过去了,我与如今担任三明市作家协会主席的林域生,在焕然一新、完全陌生的圆通寺天王殿、大雄宝殿和大悲殿三座大殿之间四处寻找,希望找到23年前我们住过的那个僧舍——平房招待所。还是比我小八岁的林域生记性好,在茫然无绪中找到了招待所原址,可惜物是人非——原址矗立起一座翻新之后面积更大的二层僧舍。至于吃饭的斋堂——当年也是作家们吃饭的地方,如今也是窗明几净,面积扩大许多。我一直记得当年报到的头一天,吃晚饭时,我看见斋堂墙上贴有一副对联:

粥来饭去莫把光阴遮面目

钟鸣板响常将生死挂心头

这副耐人寻味的对联,包含朴素的人生哲理,也包含丰富的文学意味。胡适先生早在1918年发表的《建设的文学革命论》,这样给文学下定义:

“一切语言文字的作用在于达意表情。达意得妙,表情得好,便是文学。”

而圆通寺斋堂这副耐人寻味的对联,既达意得妙,也表情得好,充满文学性,给我以生命启迪,故而随手抄下,至今不忘。

23年前,我离开圆通寺,告别“客家祖山”灵台山,回到福州后,写下2500字的散文《深山藏文学》,记述我与满明住持的相识,以及文学与佛学的结缘。应泰宁籍杨纯华主编(现退休定居澳洲)之约,此文发表于2002年10期《福建税务》杂志。

宋代禅僧雷庵正受有偈句曰:“千江有水千江月,万里无云万里空。”阐述的是无论愚贤,众生皆有佛性。可见我等文人的人生修行也要继续努力,锲而不舍,而无论文学的高潮与低谷,热闹与冷落,坚持就是圆满。