龙门赤水,有一个抗倭世家

郑氏祠堂外观

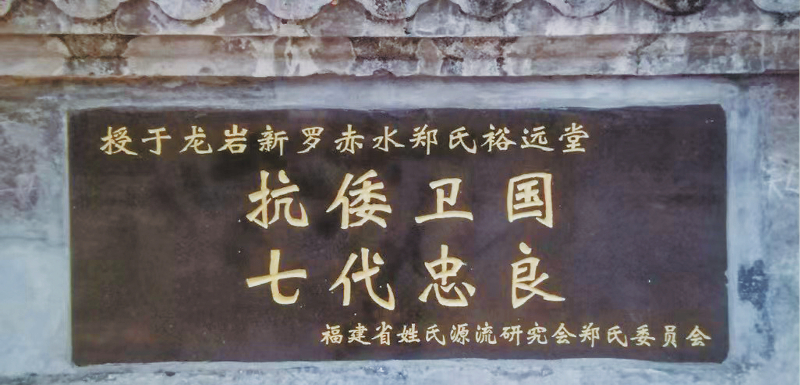

『抗倭卫国,七代忠良 』碑刻

■陈健 文/图

位于龙岩八景之“紫金晴雪”·紫金山麓的新罗区龙门镇赤水村,“地宽平山川秀丽”。村中有郑、彭、林、连、张等姓。郑为大姓,元朝延祐二年(1315),郑癸轻从桃源(福建省永春县的古称)迁此肇基,迄今已有700多年。

赤水村的中部,有一座郑氏宗祠,又名裕远堂(俗称“牛肚厝”)。该宗祠坐东北朝西南,置两大门、双池塘(分别是元明两朝各修一门一池塘),占地达10.5亩,主体建筑872平方米。祠堂左侧(青龙方)护厝外石砌的矮坎上,嵌着一块大约一尺见方、刻有文字的石头,字迹漫漶不清,依稀可辨“石敢当”,“招财大吉、进宝大利”,“大元乙丑(1325)年闰五月庚午日置立”字样。当地郑先生介绍,这块“石敢当”是兴建裕远堂的“奠基石”。有关人士称,裕远堂亦是本邑现存的最古老、最完好的祠堂。

跨入裕远堂外大门向内望去,迎面的围墙中央镶着一块黑色大理石匾,其上镌刻的“抗倭卫国、七代忠良”八个黄色魏碑印刷体字格外醒目。走前几步,全神贯注石匾,体味着厚重、稳健、中正、飞扬的字形,仿佛看到了抗倭战场上的马蹄滚滚、刀光剑影;听到了战鼓声和英雄豪杰的呼喊声;联想到了勇猛的将士高举抗倭旗帜勇敢冲锋、将士凯旋的情形......

“抗倭”,脑海中第一闪现出的是明朝抗倭英雄戚继光。初中七年级《中国历史》(下)“戚继光抗倭”的课文有这样的内容:

中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的一些武士和奸商,组成强盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。“倭寇”与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

初中《中国历史》课文中介绍的“戚继光抗倭”事迹,是整个抗倭过程中的一个闪光点。明朝的不同时期、不同地点都曾发生过抗倭斗争。赤水村郑氏大祠堂内竖立的“抗倭世家”匾,旌表的是哪些将士、在什么地方的抗倭斗争呢?

找来《郑氏宗谱》,心情急迫而又小心翼翼地将其展开,尽管书页泛黄,封面磨损,字体古旧,但“夫上之招军以防寇也,下之充军以卫家矣”,“大明初定之际”,“太祖高皇帝洪武元年(1368)招军防倭,诏天下有仗义充军者,优给一家徭役”,“公(指郑癸轻)遂谋从首倡,毅然执戟,远涉沙漠,调镇广粤”,“洪武八年(1375)蒙调拨广东惠州卫所,自所到家水陆有千里”等文字跃然眼前。续阅之,则有以下明晰记载:

“洪武八年癸轻公始调补本卫(广东惠州卫)

永乐七年细弟(谱名文细)补后卒

于卫永乐十三年文受公补,后卒卫正统三年尾仔补,后不知所终正德元年本贵补,后卒于家嘉靖七年钦汶补,后卒于家万历十八年以坚补,后逋卒于潮万历四十五年奇槟补”;

再细览《郑氏宗谱》得知:郑癸轻,号西源,生于元朝至元二十一年甲申(1284),卒于明洪武十三年辛酉(1380),寿九十六。郑癸轻迁龙门赤水,“垂芳衍派、开基创业”,为赤水郑氏之始祖等内容;再对照《郑氏宗谱》“源流字派”,明了“文细”“文受”(两人为叔伯兄弟)、“本贵”“钦汶”“以坚”“奇槟”分别是郑癸轻的第三、第八、第九、第十、第十一代裔孙,他们是代代相承的一家人。

查看明朝历史,朱元璋于1368年在应天(南京)登基称位。明王朝正式建立后,倭寇对我东南沿海的掠劫肆无忌惮,烧杀抢掠,残害百姓,无恶不作。明朝调兵遣将、编练水师,筑城设卫于沿海地区。

惠州,地处广东省东南部。《日本岛夷入寇之图》显示,惠州是倭寇入侵广东的重要目标;明嘉靖《惠州府志》《明实录》等文献记载:终明一朝,有记载的惠州倭患就有25次;《方舆纪要》称:惠州卫“在府治东南,洪武三年立千户所,二十三年改卫”。表明惠州是明朝时期抗击倭寇的前沿,广东省海防东路的中枢。惠州的抗倭战争与全国各地的抗倭一样,整个过程与明朝的国祚一样长。

赤水《郑氏宗谱》记载的“洪武八年(1375)癸轻公始调补本卫”至“万历四十五年(1617)奇槟补”的200多年里,8位有姓有名的郑氏家人前赴后继,始终戍守在广东惠州的抗倭一线。赞誉赤水郑氏为“抗倭世家”,当之无愧,名不虚传!

戍守海防的赤水郑氏家人,是众多明朝抗倭将士中的一部分。为了国家安定、人民幸福,抗倭将士长期戍守海防,以巨大的牺牲基本消除了明朝时期长达200多年的倭患,维护了国家主权。这场持久的抗倭战争,是中国历史上第一次反侵略战争的胜利,是中国人民抗击外来侵略、保卫祖国海疆的著名范例。

抗倭战斗,震撼人心;抗倭事迹,理应弘扬。抗击外来侵略的民族英雄们,理所当然让国人永远铭记!