- 放大

- 缩小

- 默认

厦门集美与龙岩新罗的觉醒年代

奇山书社成员合影

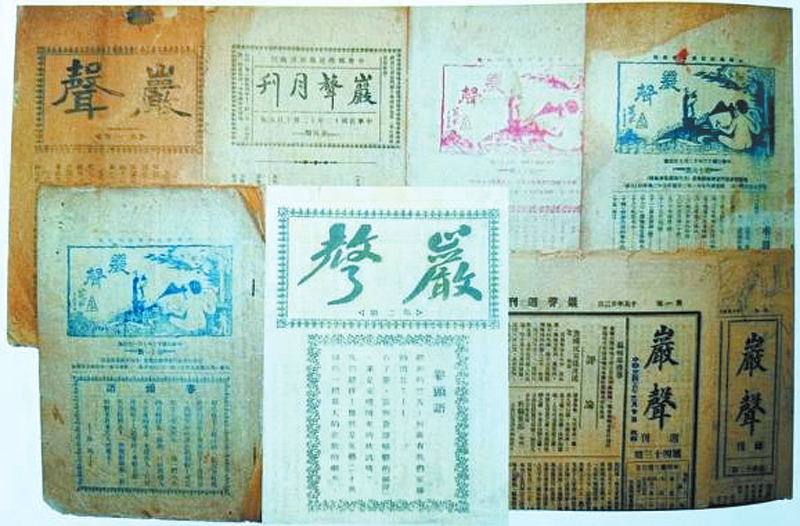

《岩声》各种版本

■符维健

厦门集美地处福建东南沿海,隔着漳州与龙岩县(今新罗区)丘陵延伸相连。1913年,陈嘉庚、陈敬贤兄弟怀着教育救国的热忱,开始在集美创办学校。在办学过程中,规定在师范部学习的学生学费、住宿费、膳食费均免,被帐也由学校供给。这一办学方针,为贫苦的工农子弟敞开了学校大门。从此,闽西南一带贫苦家庭出身的有志青年,纷纷涌进集美学校。龙岩县许多进步青年如郭滴人、李联昆、杨世宁、谢景德、张旭高、郑日晖、黄振椿(马宁)、陈国华、谢宝萱、陈茂钟、谢景傅、林初元等便是在这种条件下进入集美学校师范部就读的。

1919年,“五四”反帝爱国浪潮给中国的思想界带来崭新风貌,当时许多进步书刊,如《新青年》《向导周刊》《共产党宣言》等纷纷传入集美学校,受新思潮的影响,学生们的思想境界更加升华。青年学生反抗军阀统治、反对外国侵略、要求革新政治、改革旧制度。1920年12月、1923年5月集美学校先后发生的两次学潮,龙岩新罗籍在校学生踊跃参加。

集美是当时厦门地区传播马克思主义的一个据点。1924年,集美学校师范部学生罗明(曾任中共福建省委书记)被共青团广东区委接收为通讯员,并参与领导该校的学生运动。集美学校师范部学生在马克思学说的影响下也开始接受和信仰马克思主义。他们创办星火周报社,出版《星火周报》,宣传马列主义。

同一时期,1921年春,邓子恢、陈明等在龙岩组织了进步团体“奇山书社”,宣传新思想,传播新文化。在此基础上,1923年9月在厦门印刷出版《岩声》报,陈明到厦门代理《江声报》主笔,为《岩声》报的印刷发行,行销海内外,提供了许多有利条件。在集美学生的帮助下,《岩声》报成为福建创办时间最长,发行量最大,发行范围最广,影响巨大的宣传新文化、新思想和传播马列主义的主要刊物。

继《岩声》报之后,在集美学校学习的龙岩新罗籍学生杨世宁、谢景德、李联昆和陈国华、张旭高、谢宝萱等,于1924年5月分别在厦门创办了《新龙岩季刊》《到民间去》,这些刊物对马克思主义在厦门和龙岩的传播起了积极的作用。

龙岩适中与闽南毗邻,乡中有许多穷苦青年就学于集美学校。1925年7月,谢景德与同窗挚友林初元、谢宝萱等利用暑期回到家乡的机会,在适中鱼亭学校举办第一期暑期平民学校。1926年暑期,又继续举办第二期。在此基础上,组织“改进社”,出版《改进》。

由于马克思主义的传播,集美青年学生中造就了一批具有马克思主义思想的先进分子和进步的社团组织,这就为建立中国共产党地方组织,作了思想上和干部上的准备,也为以后闽西南人民革命斗争打下坚实的基础。

1926年2月,福建省的第一个党支部诞生于厦门,这里曾经是福建省的革命指挥中心。同年10月,中共龙岩县第一个党组织诞生,最早的党员主要来源于曾就学厦门集美学校和厦门中山中学的青年,如:郭滴人、陈庆隆、谢景德、谢宝萱、陈国华、张旭高、谢国鑫等。

龙岩县党组织成立后,创办“岩平宁宣传人员养成所”。主任、授课者多为集美师范生。学员学成后大部分成为农民运动和共产党组织的领导骨干。

集美学校培养了农民领袖郭滴人。郭滴人因家穷上不了中学,听说爱国华侨陈嘉庚先生创办的集美师范学校可免费供给贫寒学生伙食及一些学习用品,他在叔父的资助下与同乡好友郑日晖、黄振椿(马宁)等人考入集美学校就读。在这里,郭滴人阅读了许多进步书刊,也撰写了不少揭露现实、抨击时弊的文章,在《岩声》和报纸上发表。在集美学校,他把名字“尚宾”改为“滴人”,其意为“点点滴滴为人民”。后来校友罗明招收学员,郭滴人等进入广州农民运动讲习所,成为毛泽东的学生。回到龙岩县后,成立党组织,他和邓子恢等领导了轰轰烈烈的工农运动,广泛发动群众,提高农民觉悟,组织起十万农民,实行了减租减息,扩大了党的影响,在农村发展积极分子入党,加强了党的组织,为实行武装暴动、土地革命打下了坚实的群众基础。

邓子恢说:“革命理论为群众所掌握,知识分子与工农相结合,便产生了伟大的力量,从而改变了整个历史进程。”

厦门集美是龙岩新罗革命人才的摇篮,这里培养的龙岩新罗籍学生,成为革命理论武装的坚强力量,在后来的斗争中发挥的重要作用。如:闽西苏区创始人之一郭滴人、中共福建省委首任组织部部长谢景德、福建工人运动领袖杨世宁、海外抗日侨领张旭高、闽南红三团政治部主任谢景傅、中共龙岩县委委员陈国华等著名英烈。

觉醒年代,薪火相传,前仆后继。革命战争年代,新思潮从海边吹来,厦门曾是中共福建省委机关所在地,龙岩新罗成为著名的革命老区、原中央苏区县。

新的时代,山海协作,共谋发展。厦门集美和龙岩新罗续写前缘,携手并肩,共创美好未来。