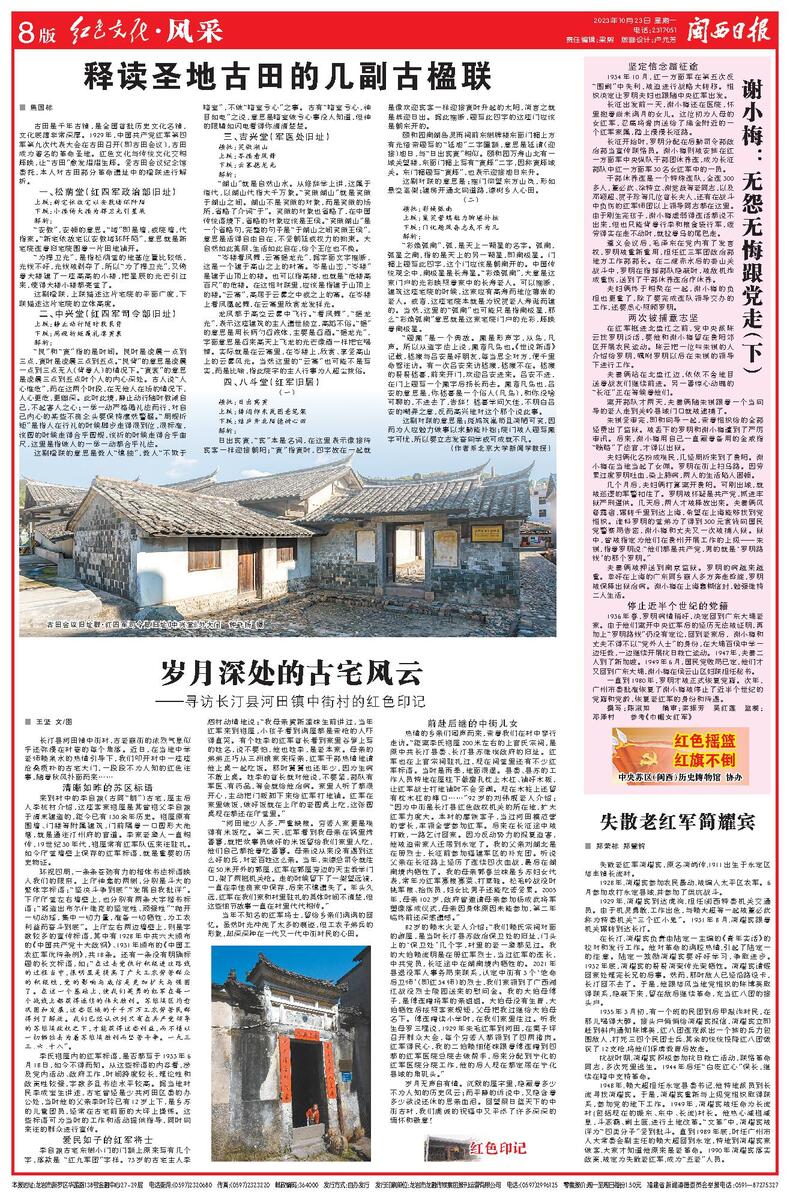

岁月深处的古宅风云

——寻访长汀县河田镇中街村的红色印记

■王坚 文/图

长汀县河田镇中街村,古老商街的浓烈气息似乎还弥漫在村巷的每个角落。近日,在当地中学老师赖泉水的热情引导下,我们叩开村中一座座沧桑质朴的古宅大门,一段段不为人知的红色往事,随着秋风扑面而来......

清晰如昨的苏区标语

来到村中的李自誏(古同“朗”)古宅,屋主后人李杭材介绍,这座客家祖屋是其曾祖父李自誏于清末建造的,距今已有130余年历史。祖屋原有围墙、门楼等附属建筑,门前隔着一口圆形大池塘,就是通往汀州府的官道。李家老辈人一直相传,19世纪30年代,祖屋常有红军队伍来往驻扎。如今厅堂墙壁上保存的红军标语,就是重要的历史物证。

环视四周,一条条苍劲有力的楷体书法标语映入我们的眼帘。上厅神龛的两侧,分别是斗大的繁体字标语:“坚决斗争到底”“发展自我批评”。下厅厅堂左右墙壁上,也分别有两条大字楷书标语:“锻造出布尔什维克的坚定性、顽强性”“抛开一切动摇,集中一切力量,准备一切牺牲,为工农利益而奋斗到底”。上厅左右两边墙壁上,则是字数较多的宣传标语,其中有1928年中共六大颁布的《中国共产党十大政纲》、1931年颁布的《中国工农红军优待条例》,共18条。还有一条没有明确标题的长文标语,如:“在过去党执行积极进攻路线的过程当中,很明显是提高了广大工农劳苦群众的积极性,党的影响与威信是更加扩大与强固了。在这一个基础上,使我们英勇的红军在每一个战线上都获得连续的伟大胜利。苏维埃区均愈巩固和发展,这些区域的千千万万工农劳苦民群得到了解放。我们已经认识到只有在共产党领导的苏维埃政权之下,才能获得这些利益,而不惜以一切牺牲去为着苏维埃胜利而坚苦斗争。一九三三.六.十八”。

李氏祖屋内的红军标语,是否都写于1933年6月18日,如今不得而知。从这些标语的内容看,涉及党内活动、政府工作,时间跨度较长,理论性和政策性较强,字数多且书法水平较高。据当地村民李成宝生讲述,古宅曾经是少共河田区委的办公处,当时他的父亲李时玲已有12岁上下,是乡苏的儿童团员,经常在古宅前面的大坪上操练。这些标语可为当时的工作和活动提供指导,同时向来往的群众进行宣传。

爱民如子的红军将士

李自誏古宅东侧小门的门额上原来写有几个字,落款是“红九军团”字样。73岁的古宅主人李泗材动情地说:“我母亲黄新莲妹生前讲过,当年红军来到祖屋,小孩子看到满屋都是带枪的人吓得直哭。有个姓李的红军首长看到家里谷箩上写的姓名,说不要怕,他也姓李,是老本家。母亲的弟弟正巧从三洲娘家来探亲,红军干部热情地请他上桌一起吃饭。那时舅舅也还年少,因为生病不敢上桌。姓李的首长就对他说,不要紧,部队有军医、有药品,等会就给他治病。家里人听了都很开心,主动把门板卸下来给红军打地铺。红军在家里做饭,做好饭就在上厅的老圆桌上吃,这张圆桌现在都还在厅堂里。”

“河田地少人多,严重缺粮。穷苦人家更是难得有米饭吃。第二天,红军看到我母亲在锅里烤番薯,就把炊事员做好的米饭留给我们家里人吃,他们自己都抢着吃番薯。母亲说从来没有遇到这么好的兵,对老百姓这么亲。当年,朱德总司令就住在50米开外的郭屋,红军在郭屋旁边的天主教学门口,架了两挺机关枪。走的时候留下了一架望远镜,一直在李佳良家中保存,后来不慎遗失了。年头久远,红军在我们家和村里驻扎的具体时间不清楚,但这些细节故事一直在村里代代相传。”

当年不知名的红军将士,留给乡亲们满满的回忆。虽然时光冲洗了太多的痕迹,但工农子弟兵的形象,却深深种在一代又一代中街村民的心田。

前赴后继的中街儿女

热情的乡亲们闻声而来,带着我们在村中穿行走访。“距离李氏祖屋200米左右的上官氏宗祠,是原中共长汀县委、长汀县苏维埃政府的旧址。红军也在上官宗祠驻扎过,现在祠堂里还有不少红军标语。当时是雨季,地面很湿。县委、县苏的工作人员特地在屋柱下截凿孔枕上木杠、铺好木板,让红军战士打地铺时不会受潮。现在木桩上还留有枕木杠的榫口......”92岁的刘伟舰老人介绍:“因为中街是长汀县红色政权机关的所在地,扩大红军力度大。本村的廖铁客子,当过河田模范营的营长,率领全营参加红军。后来在长征途中被打散,一路乞讨回家。因为反动势力的报复迫害,他被迫带家人迁居到永定了。我的父亲刘湖北是在册烈士,长征前参加福建军区的补充团。听说父亲在长征路上经历了连续四次血战,最后在湖南境内牺牲了。我的母亲郭春兰妹是乡苏妇女代表,常年为红军募粮募菜、打草鞋。松毛岭战役时挑军粮、抬伤员,妇女比男子还能吃苦受累。2005年,母亲102岁,政府曾邀请母亲参加杨成武将军塑像落成仪式,母亲因身体原因未能参加,第二年临终前还深感遗憾。”

82岁的赖木火老人介绍:“我们赖氏宗祠对面的游屋,是当时长汀县苏政治保卫处的旧址,门头上的‘保卫处’几个字,村里的老一辈都见过。我的大伯赖流明是在册红军烈士,当过红军的连长,中共党员,长征途中在湖南境内牺牲的。2021年县退役军人事务局来联系,认定中街有3个‘绝命后卫师’(即红34师)的烈士,我们家领到了广西湘江战役烈士陵园送来的慰问金。我的大伯母傅子,是傅连暲将军的亲姐姐。大伯母没有生育,大伯牺牲后按照客家规矩,父母把我过继给大伯母名下。傅连暲读小学时,在我们家里住过。听我生母罗三哩说,1929年朱毛红军到河田,在栗子坪召开群众大会,每个穷苦人都领到了四两猪肉。红军得民心,我的二伯赖细佬妹跟着傅连暲到四都的红军医院总院去做帮手,后来分配到宁化的红军医院分院工作,他的后人现在都定居在宁化县城的角矶头。”

岁月无声自有情。沉默的屋宇里,隐藏着多少不为人知的历史风云;而平静的诉说中,又隐含着多少欲说还休的思亲血泪。回望丽日蓝天下的中街古村,我们虔诚的祝福中又平添了许多深深的缅怀和敬意!