儿时过年那些事

□刘志华

“妈妈,还有多少天就过年了?”这是我小时候冬天里问得最多的一句话。

得知答案后便一天天扳着指头数日子,美美地期待春节的到来。过年就意味着有新衣服穿,有肉吃,还可以不用干活。在物资匮乏的年代,这就是孩子们心中向往的生活。

“洗凳桌”是孩子们年前必做的事,每年腊月二十左右,小溪就热闹非凡。桌椅、门窗、水桶、锅碗瓢盆……把家里能搬的都搬到小溪里洗。孩子们把袖子和裤管卷得高高的,赤着脚站在冰冷刺骨的溪水里干得热火朝天。长板凳浸湿后捞一把湿沙子铺上,再用捆好的稻草用力搓擦,三下两下便能擦洗干净,晾晒干后洁白如新。贪玩的孩子则把浸泡后的板凳翻回来,像拉大锯一样板面在沙滩上来回推拉。最好玩的应该是洗四方桌了,桌面卸下来可发当船玩,当然这种美事只有大孩子的份。记得有一回邻家大哥在小溪旁的浅潭里快乐地划“船”,嘴里还哼着小调。那得瑟劲成功地吸引了所有人的目光。正当他得意忘形时一个重心不稳“扑通”一声便掉进了潭水里,“哈哈哈哈……”一阵笑声不约而同地响起,小溪里顿时乐开了花。大哥哥湿漉漉地从水中爬起来尴尬地笑了笑,狼狈地跑回了家,只留下他的“小船”孤单地在潭水中飘荡……

大年三十一早,每家每户都开始杀鸡鸭,村子一片热气腾腾。邻居大爷杀鸭子总是闹笑话,记得有一年他把杀好的鸭子随手一扔,只见鸭子一个踉跄后便稳稳地站了起来,潇洒地朝门前的池塘走去。鸭子下水后悠哉悠哉地游着,像什么都没发生一样淡定无比。邻居奶奶抱怨地说:“死北!(客家话:差劲)每回杀的鸭子都还会吃谷子。” 大爷笑呵呵地拿竹竿,并叫唤儿子帮忙把鸭子赶上岸,看热闹的邻居们也七嘴八舌地调侃起大爷来。“高了高了”“往左点……”我和二哥站在远处当参谋,爸爸在梯子上听从我们指挥一点一点移动着手中的对联,大哥则帮忙扶梯子,时不时还瞄瞄对联是否贴正。年三十下午父母在厨房忙碌着,做卤料,炸油糍,整个屋子都弥漫着年的香气。孩子们围着灶台转,尝尝这,尝尝那,开心无比。午饭后每家每户都会烧满一大锅水,全家老小开始轮流洗头洗澡。洗去掉秽气和霉运,以全新的姿态辞旧迎新。

年夜饭是丰盛的,甜米酒炖老阉鸡这是每年必不可少的大菜,香喷喷的五花肉,难得吃到的红烧鱼,还有一盘香气扑鼻的卤料……我的任务是摆碗筷,家里有几口人桌上便会整整齐齐地摆上几副碗筷,哪怕无法回家过年的,碗和筷也一定得摆上。夜幕降临时,大家开始串门拜年。鞭炮声,锣鼓声,孩子们的打闹声,村庄一片欢腾。大人分发压岁时是孩子们最开心的时刻。那崭新的,抖动一下叭叭直响的压岁钱,一张张整整齐齐地叠在一起放在兜里紧紧地揣着,生怕它长了脚偷偷溜走。时不时还拿出来数数,或和小伙伴们比比谁多谁少。尽管妈妈说过这些钱是要存来读书的,也只能在兜里揣个一两天,但却也无比的开心与满足。“我八岁了!”“我十岁!”过年时值得伙伴们炫耀的还有年龄,那话里装的全是长大的喜悦。晚上孩子们兴奋得难以入眠,期待天明的心情像照岁灯里的火焰一样燃烧着,跳跃着。

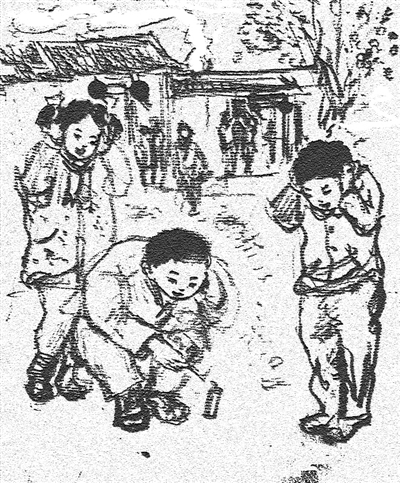

大年初一孩子们都早早地起来,穿好新衣服,洗漱完后的第一件事就是拜神。我们毕恭毕敬地跟随着妈妈的节奏一起拜拜,妈妈总会边拜边虔诚地祈祷:“保佑孩子们快高快大!保佑全家平安……”一个愿望一个拜。早饭后,孩子们便可以尽情地玩了。捡鞭炮是孩子们的一大乐事,听到哪有鞭炮响就往哪跑,东家捡完捡西家,一个村子来回奔走。捡完鞭炮放鞭炮,小伙伴们会聚集在一起分享自己的战果,鼓鼓囊囊的口袋就是最好的显摆。怎么玩更刺激?炸牛粪,炸水塘,炸泥潭……大孩子们一起讨论着。几个按捺不住的孩子先玩上了,伙伴们远远地围观。胆大的孩子一只手捏着引线长的鞭炮,一只手点火,一旦引燃迅速扔出。有时刚一抛出就听到”砰“的一声炸响,耳朵被震得嗡嗡响。胆小的则把鞭炮放地上,弓步,一只手捂耳朵,一只手拿着点燃的长香小心翼翼地向鞭炮靠近。抖动的手慢慢伸出去,然后以迅雷不及掩耳的速度抽回,一次没成二次三次。调皮的小哥哥实在看不下去就开始捣乱了,看抖动的手快要够着引线时。大喊一声:“嘣!”吓得他手猛地一抖,“哈哈哈……”小伙伴们更是笑得前仰后合。

尽管时光已远,而童年过年的那些事却记忆犹新。那一个个场景、一段段回忆是那么温暖,那么地耐人寻味。