- 放大

- 缩小

- 默认

上杭老街的人间烟火

□ 蓝冬琼

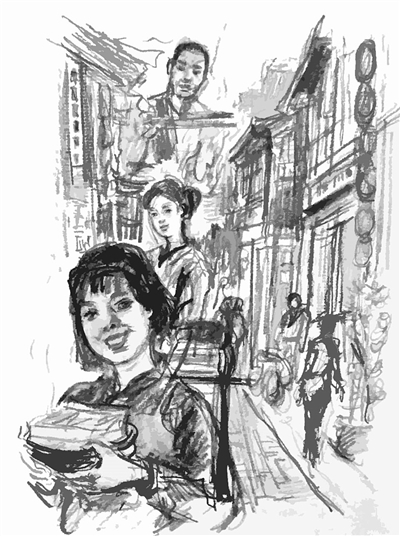

老巷子里的风,永远不急不缓地吹着,破败的墙,雕花的屋檐,岁月和风雨磨损了当年的风光,巷子里的老房子保存着历史的痕迹,坐落在被遗忘的路口。那些古老的院子和小巷,收藏着岁月的痕迹,收藏着生活中的故事。

“老街古巷”是一个不老的话题,像一首歌唱响着城市的往昔。在我们每个人的记忆中,都有一段历经时光“老街古巷”的“珍藏”,引领我们走进那条似曾相识的街巷中,把那儿的屋、那儿的路、那儿的人……那儿的点点滴滴记录下来。

老一辈人的记忆里,都有一条泛黄的老街。年轻人的童年里,都会听过三两个关于老街的故事。这些记忆和故事画面里,会有狭小的巷弄,炊烟的香气,邻居院里花草的风光……当旧时的繁华沉寂,留下建筑斑驳的残影。老街上的生活简单、细碎,在茶余饭后的唠嗑中被反复叨叨,正似时间一天天走过,重复着平凡,却坚守着温度,而上杭便有这样的老街。

上杭有一条名为瓦子街的老街流淌着未被时光掩埋的秘密。

隐藏在老街的美食——油炸糕

在上杭的老街有一道美食名曰——油炸糕。炸好的油炸糕,你先看到的是金黄的色泽,咬一口,外酥里嫩,满口是米香,豆香和大蒜焦香的交织。

据说,油炸糕起源于清光绪庚子年间。“糕”与“高”谐音,寓意节节高升,吉祥富贵,取糕的圆形与红亮色泽,寓意阖家团圆,日子红火。在农历腊月二十五,上杭县城家家户户就陆续开始制作油炸糕。家中自制油炸糕等小吃送亲会友,年味也就在这你来我往中愈发浓厚了。流传至今,过年炸油炸糕的人少了,慢慢变成了一种风味小吃。

主料是用一定比例的上等大米黄豆,浸泡后磨成乳白的浆水,大蒜取其茎白部分,切成片撕成条状,投入浆中,加适量盐水,拌匀。比较独特的要另加豆芽,另选精猪肉或牛肉,剁成肉碎 备用。待锅中的油烧至八九成热,将浆水盛入圆形薄铁皮瓢中,推成碗口大小半寸厚,再撒上少量的猪、牛肉碎,投入沸油中炸三五分钟,至色泽黄金时捞起来放置在锅壁的铁架上沥油即可食用了。

有个阿姨就这样在这条街上卖了二十多年的油炸糕,风雨无阻。一片金黄的油炸糕撑起的不止家庭的重担,更是一个老街的烟火气。

时光印记下的嘎吱声

老街上的点点滴滴无不笼着一层灰褐色的时代印记,改革开放40多年来,上杭县经济社会发生翻天覆地变化,经济获得高速发展,居民增收渠道日益多元,消费结构和消费环境发生了明显变化,人民生活水平有了划时代提高。

改革开放前人们追求的是“三转一响”的“老四件”,即自行车、缝纫机、手表和收音机;随着时代发展“老四件”逐渐被取代,缝纫机作为“老四件”之一用自己斑驳的见证上杭老街的千变万化。

从前,昏黄的灯光下,妈妈坐在缝纫机前将幸福编制进血脉,慢慢地将裤子的裂口一条一条缝好,那些补疤的裤子彰显着它的杰作。

现在,时代的脚步越来越急匆匆,再难见到用缝纫机做衣服的家庭,越来越多的成衣从流水线上下来,速度取代了带着手工制品的温润,工匠生命的延续就此中断。

哪怕时过境迁,有位阿姨仍然在这条街上摆摊七八年了。用斑驳沧桑的双手缝补着家,缝补着岁月,也编织着生活。

红炉旁身无烧烙“打铁子”

“当、当、当、当……”老街的深处,传来阵阵打铁声,伴着风箱、炉火和飞溅的铁水,一把剪刀、一把菜刀就这样生成了......

打铁的人叫“铁匠”,打铁铺也称“铁匠炉”。所谓“铺”只是一间破房子,屋子正中放个大火炉,炉边架一风箱,风箱一拉,风进火炉,炉膛内火苗直蹿,把锻打的铁器先在火炉中烧红,然后移到大铁墩上,由师傅右手握小锤,左手握铁钳,在锻打过程中不断翻动铁料,方能将方铁打成圆铁棒,或将粗铁棍打成细长铁棍。

在老铁匠手中,坚硬的铁块变方、圆、长、扁、尖均可。铁器成品有与传统生产方式相配套的农具,如犁、耙、锄、镐、镰等,也有部分生活用品,如菜刀、锅铲、刨刀、剪刀、镰刀等,此外还有如门环、门插等。

打铁作为一门古老的技艺,曾经是许多人赖以生存的手艺,生意好的时候,打铁铺里叮叮当当一天到晚响个不停。然而,随着机械制造业的发展,打铁在人们的生活中渐渐远去。可在上杭的老街依然包容着这样的店铺,惊艳了时光抚平岁月的痕迹。

漫步老街,曲曲折折,依稀可见昔日芳华。老街的游客不多,没有太过浓重的商业味道。更多的是一边与此处的居民擦肩而过,一边欣赏老街保存下来的飞檐、青砖、浮雕……沉静的生活气息充斥着这里的每一个角落。

脚下巷道上,若隐若现的青苔彰显着生命的力量。青砖灰瓦,层层叠叠如同一位散发着古意的温婉女子,彰显优雅韵味……