- 放大

- 缩小

- 默认

福州始终坚持“以人民为中心”,谱写现代化人民城市建设的“幸福三重奏”——

福州有福

全国首条、亚洲最长的森林步道— 福州城市森林步道『福道 』

市民在回迁小区的幸福生活剪影

游人如织的三坊七巷

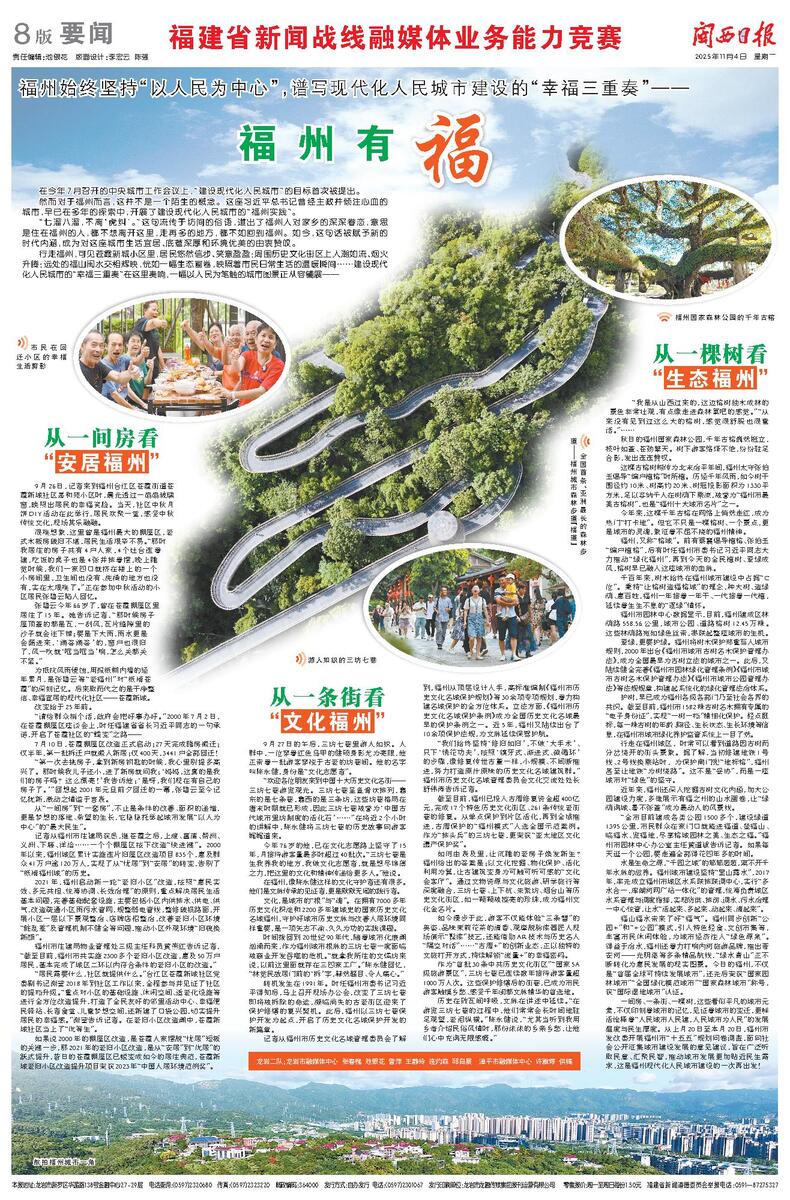

福州国家森林公园的千年古榕

航拍福州城市一角

在今年7月召开的中央城市工作会议上,“建设现代化人民城市”的目标首次被提出。

然而对于福州而言,这并不是一个陌生的概念。这座习近平总书记曾经主政并倾注心血的城市,早已在多年的探索中,开展了建设现代化人民城市的“福州实践”。

“七溜八溜,不离‘虎纠’。”这句流传于坊间的俗语,道出了福州人对家乡的深深眷恋,意思是住在福州的人,都不想离开这里,走再多的地方,都不如回到福州。如今,这句话被赋予新的时代内涵,成为对这座城市生活宜居、底蕴深厚和环境优美的由衷赞叹。

行走福州,可见苍霞新城小区里,居民悠然信步、笑意盈盈;周围历史文化街区上人潮如流、烟火升腾;远处的福山闽水交相辉映,恍如一幅生态画卷,映照着市民日常生活的温暖瞬间......建设现代化人民城市的“幸福三重奏”在这里奏响,一幅以人民为笔触的城市图景正从容铺展——

从一间房看“安居福州”

9月26日,记者来到福州台江区苍霞街道苍霞新城社区嘉和苑小区时,晨光透过一扇扇玻璃窗,映照出居民的幸福笑脸。当天,社区中秋月饼DIY活动在此举行,居民欢聚一堂,感受中秋传统文化,现场其乐融融。

很难想象,这里曾是福州最大的棚屋区,老式木板房破旧不堪,居民生活艰辛不易。“那时我居住的房子共有4户人家,4个灶台连着建,吃饭的桌子也是4张并排着摆,晚上睡觉时候,我们一家四口就挤在楼上的一个小房间里,卫生间也没有、洗澡的地方也没有,实在太艰难了。”正在参加中秋活动的小区居民张碧云陷入回忆。

张碧云今年66岁了,曾在苍霞棚屋区里居住了15年。她告诉记者,“那时候房子屋顶盖的都是瓦,一刮风,瓦片缝隙里的沙子就会往下掉;要是下大雨,雨水更是会漏进来,‘滴答滴答’的,窗户也很旧了,风一吹就‘哐当哐当’响,怎么关都关不紧。”

为抵抗风雨侵蚀,用报纸糊内墙的经年累月,是张碧云等“老福州”对“纸褙苍霞”的深刻记忆。后来取而代之的是干净整洁、幸福宜居的现代化社区——苍霞新城。

改变始于25年前。

“请给群众捎个话,政府会把好事办好。”2000年7月2日,在苍霞棚屋区座谈会上,时任福建省省长习近平同志的一句承诺,开启了苍霞社区的“蝶变”之路——

7月10日,苍霞棚屋区改造正式启动;27天完成腾房搬迁;仅半年,第一批拆迁户就搬入新居;仅400天,3441户全部回迁!

“第一次去挑房子,拿到新房钥匙的时候,我心里别提多高兴了。那时候我儿子还小,进了新房就问我:‘妈妈,这真的是我们的房子吗?这么漂亮!’我告诉他:‘是呀,我们现在有自己的房子了。’”回想起2001年元旦前夕回迁的一幕,张碧云至今记忆犹新,激动之情溢于言表。

从“一间房”到“一套房”,不止是条件的改善、面积的递增,更是梦想的落地、希望的生长,它稳稳托举起城市发展“以人为中心”的“最大民生”。

记者从福州市住建局获悉,继苍霞之后,上渡、菖蒲、帮洲、义洲、下藤、洋洽......一个个棚屋区按下改造“快进键”。2000年以来,福州城区累计实施连片旧屋区改造项目835个,惠及群众41万户逾120万人,实现了从“忧居”到“安居”的转变,告别了“纸褙福州城”的历史。

2021年,福州启动新一轮“老旧小区”改造,按照“惠民实效、多元共担、统筹协调、长效治理”的原则,重点解决居民生活基本问题,完善基础配套设施,主要包括小区内供排水、供电、供气,改造疏通小区雨污水管网,规整弱电管线,整修破损路面,开展小区一层以下景观整治、店牌店招整治,改善老旧小区环境“脏乱差”及管理机制不健全等问题,推动小区外观环境“旧貌换新颜”。

福州市住建局物业管理处三级主任科员黄燕红告诉记者,“截至目前,福州市共实施2300多个老旧小区改造,惠及50万户居民,基本完成了城区二环以内符合条件的老旧小区的改造。”

“居民需要什么,社区就提供什么。”台江区苍霞新城社区党委副书记谢莹2018年到社区工作以来,全程参与并见证了社区的提档升级。“重点对小区的基础设施、休闲空间、适老化设施等进行全方位改造提升,打造了全民友好的邻里活动中心、幸福便民驿站、长者食堂、儿童梦想空间,还新建了口袋公园,切实提升居民的幸福感。”谢莹告诉记者。在老旧小区改造潮中,苍霞新城社区当上了“优等生”。

如果说2000年的棚屋区改造,是苍霞人家摆脱“忧居”短板的关键一步,那2021年的老旧小区改造,是从“安居”到“优居”的跃式提升,昔日的苍霞棚屋区已蜕变成如今的居住典范,苍霞新城老旧小区改造提升项目荣获2023年“中国人居环境范例奖”。

从一条街看“文化福州”

9月27日的午后,三坊七巷里游人如织。人群中,一位穿着红色马甲的健硕身影尤为亮眼,他正带着一批游客穿梭于古老的坊巷间。他的名字叫陈永健,身份是“文化志愿者”。

“欢迎各位朋友来到中国十大历史文化名街——三坊七巷游览观光。三坊七巷呈鱼骨状排列,靠东的是七条巷,靠西的是三条坊,这些坊巷格局在唐宋时期就已形成,因此三坊七巷被誉为‘中国古代城市里坊制度的活化石’......”在将近2个小时的讲解中,陈永健将三坊七巷的历史故事向游客娓娓道来。

今年76岁的他,已在文化志愿路上坚守了15年,月接待游客量最多时超过40批次。“三坊七巷是生我养我的地方,我做文化志愿者,就是想尽绵薄之力,把这里的文化和精神传递给更多人。”他说。

在福州,像陈永健这样的文化守护者还有很多。他们是文脉传承的见证者,更是默默无闻的践行者。

文化,是城市的“根”与“魂”。在拥有7000多年历史文化积淀和2200多年建城史的国家历史文化名城福州,守护好城市历史文脉与改善人居环境同样重要,是一项矢志不渝、久久为功的实践课题。

时间拨回到20世纪90年代,随着城市化浪潮汹涌而来,作为福州城市根脉的三坊七巷一度面临被商业开发吞噬的危机。“就拿我所住的文儒坊来说,以前这里面就存在三四家工厂。”陈永健回忆,“林觉民故居门前的‘拆’字,赫然醒目、令人痛心。”转机发生在1991年。时任福州市委书记习近平得知后,马上召开现场办公会,改变了三坊七巷即将被拆除的命运,濒临消失的古老街区迎来了保护修缮的复兴契机。此后,福州以三坊七巷保护开发为起点,开启了历史文化名城保护开发的新篇章。

记者从福州市历史文化名城管理委员会了解到,福州从顶层设计入手,高标准编制《福州市历史文化名城保护规划》等30余项专项规划,着力构建名城保护的全方位体系。立法方面,《福州市历史文化名城保护条例》成为全国历史文化名城最早的保护条例之一。近5年,福州又陆续出台了10余项保护法规,为文脉延续保驾护航。

“我们始终坚持‘修旧如旧’,不做‘大手术’、只下‘绣花功夫’,按照‘镶牙式、渐进式、微循环’的步骤,像修复传世古董一样,小规模、不间断推进,努力打造原汁原味的历史文化名城建筑群。”福州市历史文化名城管理委员会文化交流处处长舒伟涛告诉记者。

截至目前,福州已投入古厝修复资金超400亿元,完成17个特色历史文化街区、261条传统老街巷的修复。从单点保护到片区活化,再到全域推进,古厝保护的“福州模式”入选全国示范案例。作为“排头兵”的三坊七巷,更荣获“亚太地区文化遗产保护奖”。

如何由表及里,让沉睡的老房子焕发新生?福州给出的答案是:以文化挖掘、物化保护、活化利用为翼,让古建筑变身为可触可听可感的“文化会客厅”。通过文物资源与文化旅游、研学旅行等深度融合,三坊七巷、上下杭、朱紫坊、烟台山等历史文化街区,如一颗颗被擦亮的珍珠,成为福州文化金名片。

如今漫步于此,游客不仅能体验“三条簪”的英姿、品味茉莉花茶的清香、观摩脱胎漆器匠人现场演示“髹漆”技艺,还能借助AR技术与历史名人“隔空对话”......“古厝+”的创新业态,正以独特的文旅打开方式,持续解锁“流量+”的幸福密码。

作为“首批30条中国历史文化街区”“国家5A级旅游景区”,三坊七巷已连续数年接待游客量超1000万人次。这些保护修缮后的街巷,已成为市民游客触摸乡愁、感受千年闽都文脉精华的首选地。

历史在砖瓦间呼吸,文脉在讲述中延续。“在游览三坊七巷的过程中,他们常常会长时间地驻足观望,老泪纵横。”陈永健说,“尤其当听到我用乡音介绍民俗风情时,那份浓浓的乡亲乡愁,让他们心中充满无限感慨。”

从一棵树看“生态福州”

“我是从山西过来的,这边榕树独木成林的景色非常壮观,有点像走进森林氧吧的感觉。”“从来没有见到过这么大的榕树,感觉很舒服也很童话。”......

秋日的福州国家森林公园,千年古榕巍然挺立,枝叶如盖、苍劲擎天。树下游客络绎不绝,纷纷驻足合影,发出连连赞叹。

这棵古榕树相传为北宋治平年间,福州太守张伯玉倡导“编户植榕”时所植。历经千年风雨,如今树干围径约10米、树高约20米、树冠投影面积为1330平方米,足以容纳千人在树荫下乘凉,被誉为“福州市最美古榕树”,也是“福州十大城市名片”之一。

今年来,这棵千年古榕在网络上悄然走红,成为热门“打卡地”。但它不只是一棵榕树、一个景点,更是城市的灵魂,象征着不屈不挠的福州精神。

福州,又称“榕城”。前有蔡襄倡导植榕、张伯玉“编户植榕”,后有时任福州市委书记习近平同志大力推动“绿化福州”,再到今天的全民植树、爱绿成风,榕树早已融入这座城市的血脉。

千百年来,树木始终在福州城市建设中占据“C位”。秉持“让榕树造福榕城”的理念,种大树、造绿荫、惠百姓,福州一年接着一年干、一代接着一代植,延续着生生不息的“逐绿”情怀。

福州市园林中心数据显示,目前,福州建成区林荫路558.56公里,城市公园、道路榕树12.45万株。这些林荫路宛如绿色丝带,串联起整座城市的生机。

爱绿,更要护绿。福州将树木保护郑重写入城市规则,2000年出台《福州市城市古树名木保护管理办法》,成为全国最早为古树立法的城市之一。此后,又陆续健全完善《福州市园林绿化管理条例》《福州市城市古树名木保护管理办法》《福州市城市公园管理办法》等法规规章,构建起系统化的绿化管理法治体系。

护树,早已成为福州各级各部门乃至社会各界的共识。截至目前,福州市1582株古树名木拥有专属的“电子身份证”,实现“一树一档”精细化保护。轻点鼠标,每一株古树的年龄、胸径、生长状态、生长环境等信息,在福州市城市绿化养护监管系统上一目了然。

行走在福州城区,时常可以看到道路因古树而分岔绕开的街头景象。据了解,当初修建地铁1号线、2号线换乘站时,为保护南门兜“地标榕”,福州甚至让地铁“为树绕路”。这不是“妥协”,而是一座城市对“绿色”的坚守。

近年来,福州还深入挖掘古树文化内涵,加大公园建设力度,多维展示有福之州的山水画卷,让“绿荫满城、暑不张盖”成为最动人的风景线。

“全市目前建成各类公园1500多个,建设绿道1395公里,市民群众在家门口就能进福道、登福山、临福水、览福地,尽享榕城园林之美、生态之福。”福州市园林中心办公室主任黄道斌告诉记者。如果每天逛一个公园,要走遍全部得花四年多的时间。

水是生命之源,“千园之城”的郁郁葱葱,离不开千年水脉的滋养。福州城市建设坚持“显山露水”,2017年,率先成立福州市城区水系联排联调中心,实行“多水合一,库湖河网厂站一体化”的管理,统筹负责城区水系管理与调度指挥,实现防洪、排涝、调水、污水治理一中心统管,让水“活起来、多起来、动起来、清起来”。

福山福水带来了好“福气”。福州同步创新“公园+”和“+公园”模式,引入特色轻食、文创市集等,丰富市民休闲体验,为城市经济注入“绿色源泉”。得益于治水,福州还着力打响内河旅游品牌,推出晋安河——光明港等多条精品航线,“绿水青山”正不断转化为惠民发展的现实图景。今日的福州,不仅是“首届全球可持续发展城市”,还先后荣获“国家园林城市”“全国绿化模范城市”“国家森林城市”称号,获“国际湿地城市”认证。

一间房、一条街、一棵树,这些看似平凡的城市元素,不仅印刻着城市的记忆,见证着城市的变迁,更鲜活诠释着“人民城市人民建,人民城市为人民”的发展温度与民生厚度。从上月20日至本月20日,福州市发改委开展福州市“十五五”规划问卷调查,面向社会公开征集城市建设发展的意见建议,旨在广泛听取民意、汇聚民智,推动城市发展更加贴近民生需求,这是福州现代化人民城市建设的一次再出发!

龙岩二队:龙岩市融媒体中心 张春槐 池银花 曾萍 王静玲 连灼森 邱自展 漳平市融媒体中心 许雅婷 供稿