- 放大

- 缩小

- 默认

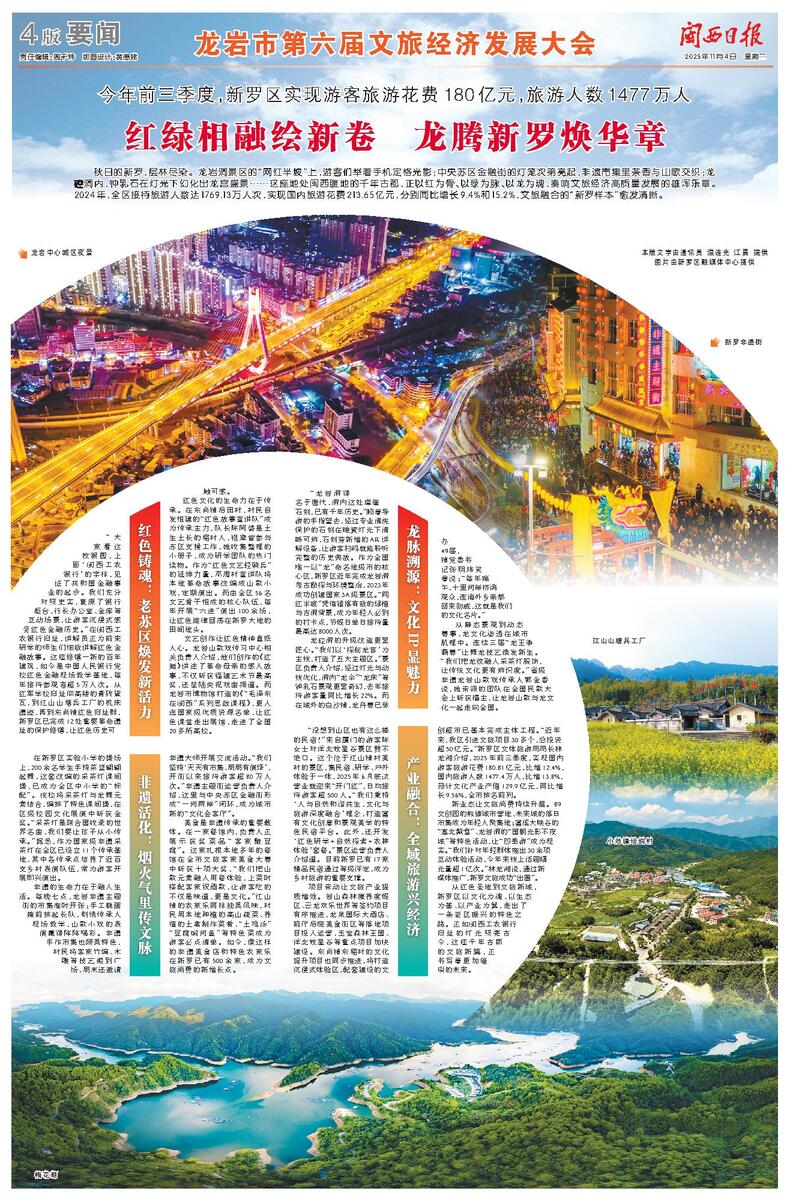

今年前三季度,新罗区实现游客旅游花费180亿元,旅游人数1477万人

红绿相融绘新卷 龙腾新罗焕华章

龙岩中心城区夜景

新罗非遗街

江山山塘兵工厂

小池镇培斜村

梅花湖

秋日的新罗,层林尽染。龙岩洞景区的“网红半坡”上,游客们举着手机定格光影;中央苏区金融街的灯笼次第亮起,非遗市集里茶香与山歌交织;龙洞内,钟乳石在灯光下幻化出龙宫盛景......这座地处闽西腹地的千年古郡,正以红为骨、以绿为脉、以龙为魂,奏响文旅经济高质量发展的雄浑乐章。2024年,全区接待旅游人数达1769.13万人次,实现国内旅游花费213.65亿元,分别同比增长9.4%和15.2%,文旅融合的“新罗样本”愈发清晰。

红色铸魂:老苏区焕发新活力

“ 大家看这枚银圆,上面‘闽西工农银行’的字样,见证了共和国金融事业的起步。我们充分对照史实,复原了银行柜台、行长办公室、金库等互动场景,让游客沉浸式感受红色金融历史。”在闽西工农银行旧址,讲解员正为前来研学的师生们细致讲解红色金融故事。这座修缮一新的百年建筑,如今是中国人民银行党校红色金融现场教学基地,每年接待参观者超5万人次。从红军学校旧址仰高楼的青砖黛瓦,到江山山塘兵工厂的机床遗迹,再到东肖镇红色旧址群,新罗区已完成12处重要革命遗址的保护修缮,让红色历史可触可感。

红色文化的生命力在于传承。在东肖镇后田村,村民自发组建的“红色故事宣讲队”成为传承主力,队长陈阿婆是土生土长的堀村人,祖辈曾参与苏区支援工作,她收集整理的小册子,成为研学团队的热门读物。作为“红色文艺轻骑兵”的延伸力量,邓厝村宣讲队将本地革命故事改编成山歌小戏,定期演出。而由全区56名文艺骨干组成的核心队伍,每年开展“六进”演出100余场,让红色旋律回荡在新罗大地的田间地头。

文艺创作让红色精神直抵人心。龙岩山歌戏传习中心相关负责人介绍,他们创作的《红嫲》讲述了革命母亲的感人故事,不仅斩获福建艺术节最高奖,还登陆央视戏曲频道。而龙岩市博物馆打造的《“毛泽东在闽西”系列思政课程》,更入选国家级优质资源名单,让红色课堂走出展馆,走进了全国20多所高校。

非遗活化:烟火气里传文脉

在新罗区实验小学的操场上,200余名学生手持茶篮翩翩起舞,这套改编的采茶灯课间操,已成为全区中小学的“标配”。该校将采茶灯与龙舞元素结合,编排了特色课间操,在区级校园文化展演中斩获金奖。“采茶灯是联合国收录的世界名曲,我们要让孩子从小传承。”据悉,作为国家级非遗采茶灯在全区已设立11个传承基地,其中各传承点培养了近百支乡村表演队伍,常为游客开展即兴演出。

非遗的生命力在于融入生活。每晚七点,龙岩非遗主题街的市集准时开张:手工糖画摊前排起长队,刺绣传承人现场教学,山歌小戏的表演赢得阵阵喝彩。非遗手作市集也颇具特色,村民将客家竹编、木雕等技艺搬到广场,周末还邀请非遗大师开展交流活动。“我们坚持‘天天有市集、周周有演绎’,开街以来接待游客超80万人次。”非遗主题街运营负责人介绍,这里与中央苏区金融街形成“一河两岸”闭环,成为城市新的“文化会客厅”。

美食是非遗传承的重要载体。在一家餐馆内,负责人正展示获奖菜品“客家酿豆腐”。这家扎根本地多年的餐馆在全市文旅客家美食大赛中斩获十项大奖,“我们把山歌元素融入用餐体验,上菜时搭配客家祝酒歌,让游客吃的不仅是味道,更是文化。”江山镇的农家乐同样独具风味,村民用本地种植的高山蔬菜、养殖的土禽制作菜肴,“土鸡汤”“豆腐焖河鱼”等特色菜成为游客必点清单。如今,像这样的非遗美食店和特色农家乐在新罗已有500余家,成为文旅消费的新增长点。

龙脉溯源:文化IP显魅力

“龙岩洞得名于唐代,洞内这处摩崖石刻,已有千年历史。”顺着导游的手指望去,经过专业清洗保护的石刻在暖黄灯光下清晰可辨,石刻旁新增的AR讲解设备,让游客扫码就能聆听完整的历史典故。作为全国唯一以“龙”命名地级市的核心区,新罗区近年完成龙岩洞考古勘探与环境整治,2023年成功创建国家3A级景区。“网红半坡”凭借错落有致的绿植与古洞背景,成为年轻人必到的打卡点,节假日单日接待量最高达8000人次。

龙硿洞的升级改造更显匠心。“我们以‘探秘龙宫’为主线,打造了五大主题区。”景区负责人介绍,经过灯光与动线优化,洞内“龙伞”“龙床”等钟乳石景观更显奇幻,去年接待游客量同比增长22%。而在城外的白沙镇,龙舟赛已举办49届,镇党委书记张明玮笑着说:“每年端午,十里河岸挤满观众,连海外乡亲都回来助威,这就是我们的文化名片。”

从静态景观到动态赛事,龙文化渗透在城市肌理中。连续三届“龙王争霸赛”让舞龙技艺焕发新生。“我们把龙纹融入采茶灯服饰,让传统文化更有辨识度。”省级非遗龙岩山歌戏传承人郭金香说,她带领的团队在全国民歌大会上斩获擂主,让龙岩山歌与龙文化一起走向全国。

产业融合:全域旅游兴经济

“没想到山区也有这么棒的民宿!”来自厦门的游客陈女士对洋北牧星谷景区赞不绝口。这个位于江山镇村美村的景区,集民宿、研学、户外体验于一体,2025年6月底试营业就迎来“开门红”,日均接待游客超500人。“我们秉持‘人与自然和谐共生,文化与旅游深度融合’理念,打造富有文化创意和景观美学的特色民宿平台。此外,还开发‘红色研学+自然探索+农耕体验’套餐。”景区运营负责人介绍道。目前新罗已有17家精品民宿通过等级评定,成为乡村旅游的重要支撑。

项目带动让文旅产业提质增效。岩山森林康养度假区、云龙欢乐世界等签约项目有序推进,龙泉国际大酒店、前厅后院美食街区等落地项目投入运营,玉宝森林王国、洋北牧星谷等重点项目加快建设。东肖镇东堀村的文化提升项目也同步推进,将打造沉浸式体验区,配套建设的文创超市已基本完成主体工程。“近年来,我区引进文旅项目30多个,总投资超50亿元。”新罗区文体旅游局局长林龙湘介绍,2025年前三季度,实现国内游客旅游花费180.81亿元,比增12.4%,国内旅游人数1477.4万人,比增13.8%,预计文化产业产值129.9亿元,同比增长9.56%,全市排名前列。

新业态让文旅消费持续升温。89文创园的熊猫城市营地、未来城的落日市集成为年轻人聚集地;富溪大峡谷的“塞北飘雪”、龙岩洞的“国朝光影不夜城”等特色活动,让“四季游”成为现实。“我们针对年轻群体推出30余项互动体验活动,今年来线上话题曝光量超1亿次。”林龙湘说,通过新媒体推广,新罗文旅成功“出圈”。

从红色圣地到文旅新城,新罗区以文化为魂、以生态为基、以产业为翼,走出了一条老区振兴的特色之路。正如闽西工农银行旧址的灯光照亮古今,这座千年古郡的文旅新篇,正书写着更加璀璨的未来。