- 放大

- 缩小

- 默认

难以忘却的烽火弦歌

——尹峰与抗战歌谣

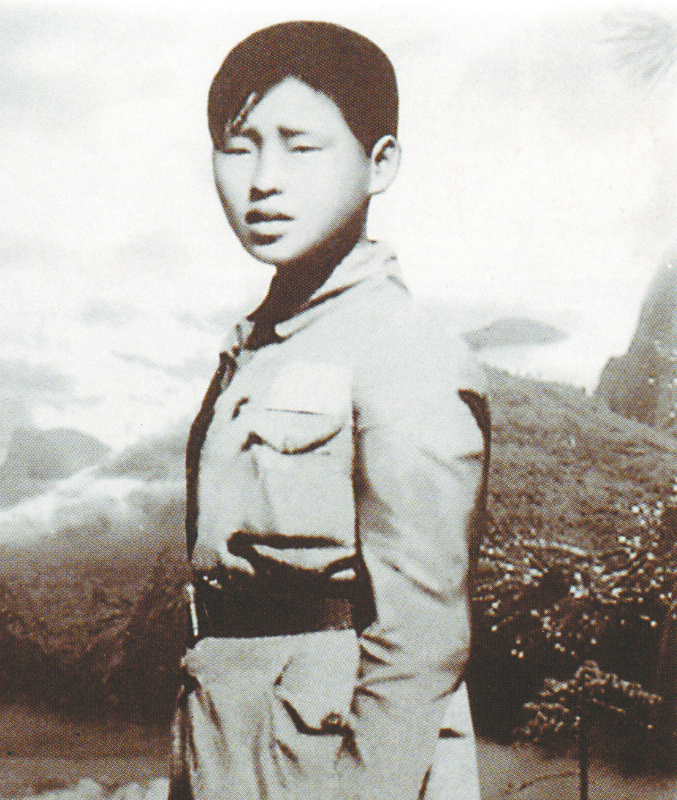

图为尹峰年轻时的照片。

■ 广敏

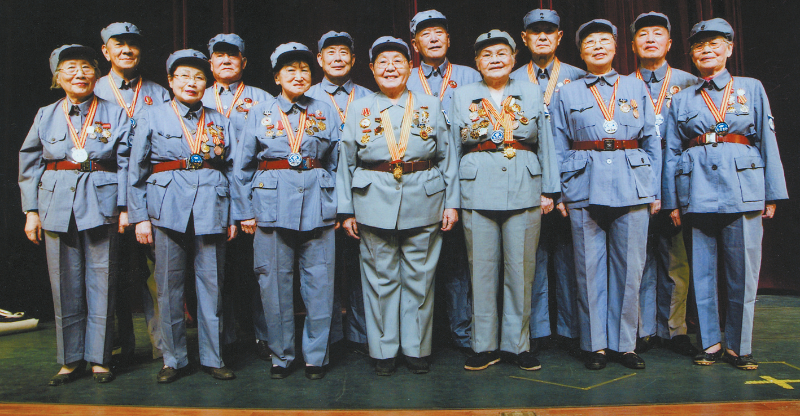

今年,是中国人民抗日战争胜利80周年。当镌刻着民族血性与壮烈的抗战记忆被历史浪潮再次唤醒,耳畔穿云裂石般回响起一曲曲激荡山河的抗日战歌——其中有首穿透时空的旋律,历经战火淬炼、信仰浇铸,在岁月的回音壁上依然嘹亮作响。歌者,正是102岁的抗战老战士、有着87年党龄的共产党员尹峰。

尹大姐原名尹卜驹,1923年3月24日生于湖北武昌的医学之家。祖父尹性初,医术精湛,声名远播,常为抗日游击队和贫苦百姓看诊分文不取,为了抗日,他搬至乡下,以此明志绝不当日军维持会长。父亲尹厚元,就读武汉湖北师范时,曾受教于董必武、陈潭秋等革命先驱,是一位追求进步的革命青年,不幸英年早逝。母亲刘静,勤劳善良、乐于助人,教予子女人生道理,引导他们选择正确道路。尹大姐尚小时,母亲经常吟唱《木兰词》《苏武牧羊》曲词,木兰替父从军的果敢、苏武持节牧羊的坚贞,在温软的嗓音里化作一颗颗种子,悄然埋在她幼小的心田,潜移默化中培养了她对民族英雄的敬仰之情。

如果说母亲是尹大姐洪钟大吕的启蒙,那哥姊则是她青春战歌的领唱。

姐姐尹卜甄,高中就读于湖北省立女子师范,担任省立女师的中共地下支部书记,经常带着她唱抗日歌曲,是她的入党介绍人。哥哥尹卜骅,喜欢音乐,“一二·九”运动期间,参加“冼星海歌咏队”,是冼星海的得意门生,在前线和后方,参加过无数次演出,很受抗日战士和大后方群众欢迎。

受哥姊的影响,10来岁的尹大姐便常常跟随青年们参加抗日救亡运动,随后加入了武汉青年救国团,成为“星海歌咏队”的一员。《流亡三部曲》《松花江上》《义勇军进行曲》《牺牲已到最后关头》这些涤荡心魂的战歌,奏响了她热血的青春。她常常说起那年难忘的除夕夜,东北流亡教师和青年救国团的同志们齐聚家中,众人围着年夜饭同声高唱抗战歌曲,歌声如浪潮般此起彼伏,守岁夜变成了救亡图存的誓师场,激昂的情绪在凛冬长夜里燃起不灭的星火。那一刻,她忽然懂得了歌声的力量,铿锵的音符能聚起一团灼灼的火焰,温暖寒夜......

尹大姐的歌声,不仅照亮了自己的革命大道,更在民族危难之际化作穿透阴霾的曙光。

1937年“八一三”淞沪会战爆发后,这位14岁的青年救国团文艺骨干和团员们辗转于武汉各难民收容所进行宣传。《松花江上》的悲怆旋律使得流亡关内的同胞声泪俱下,《打回老家去》的激荡节奏引得无数紧攥的拳头叩出共鸣,台上台下迸发出“把我们的血肉筑成我们新的长城”的呐喊。歌音未落,天气渐冷,前线将士没有御寒棉衣,许多难民流离失所,饥寒交迫。青救团转身将舞台热血化作街头暖流,她们上街发动民众募捐,挨家挨户唱冼星海所作的《募寒衣》《做棉衣》,“寒衣募给难民穿,难民秋冬没衣服”“民族战士上战场,爱国男儿举刀枪。我们在后方,多做几件棉衣裳,帮助他们打胜仗”,在很短的时间内就收到各界自愿捐赠的寒衣数万件。

这支“文艺轻骑军”的足迹遍布街巷阡陌,将歌声化作无形的纽带:校园里《救亡进行曲》的激昂号角,弄堂口《渔光曲》的民生咏叹,烟纸店前《义勇军进行曲》的雷霆战鼓,将抗日救国的道理唱进千家万户。她们在弥漫着药水与血腥味的战地医院慰问伤兵,帮助换药包伤口、端茶送饭、写家信......她们的演出,让《慰问伤兵歌》的温柔音符流过战士的伤口,激励士气;当《八百壮士》的四行仓库故事被她们唱响,那些因失血而苍白的嘴唇竟跟着哼出了“中国不会亡”的和声。这些跃动的音符,既温暖着破碎山河间瑟缩的灵魂,更点燃了永不熄灭的精神火种。

1938年3月,尹大姐瞒着母亲报名参加上海劳动妇女战地服务团,自愿到抗战最需要的地方去,慈母的忧心终在女儿坚定的决心中化作无言的支持。4月,台儿庄大捷消息传来,怀着胜利的喜悦,尹大姐打着绑腿、背上行囊,随战地服务团奔赴前线。东去的列车里不知是谁起了头:“好铁要打钉,好男要当兵”,队伍里应声接上,保家乡的誓言与杀敌的呐喊......这些雄壮的歌声交织如剑,响彻长空。

“战地剧社”是战地服务团抵达皖南歙县棠樾村后的主战场。在那里,尹大姐日常的工作是组织开展歌咏比赛,几乎每天都在群众中传唱抗日歌曲。她们还组织了少年儿童团,小团员们到处唱“吹起小喇叭嗒嘀嗒嘀嗒、打起小锣鼓得隆得隆咚,不怕年纪小就怕不抵抗”,宣传工作真正做到家喻户晓,深入人心。两年多的时间里,战地服务团先后转战皖、赣、鄂、湘、豫等多地,每到一处立即就地开展抗日宣传活动,尹大姐每每谈起“雄赳赳唱着抗战歌曲行进在大街上”,满是骄傲与自豪。她们的工作卓有成效,编印了《战地一年》书籍,举办了周年纪念会,还受中国妇女慰问总会邀请参加了女青年会茶话会活动。

这些扎根群众的文艺实践,不仅于抗战烽烟中绽放艺术芳华,更是结下了意想不到的跨国情谊。1940年初春,江西高安前线,尹大姐在独幕剧《最后一颗手榴弹》中饰演宁死不屈的中国排长。演出结束后,朝鲜义勇队队员文明哲深受感动,这位曾因光州学生运动三度入狱的青年,冲进后台紧握尹大姐的手说:“敌众我寡时,就该像英雄排长般抉择”,二人也因此建立深厚友谊。而文明哲最终用生命践行了初见时的誓言——在执行任务时,他遭日军突袭,弹尽援绝下拉响最后一颗手榴弹与敌同归于尽,年仅31岁,成为了剧中的那位英雄排长。数十年后,尹大姐帮助文明哲烈士亲属来到中国将他的遗骸移回故土,这场跨越山河、感人至深的归葬,成为那段中朝人民团结抗战、共御侵略的光辉见证。

如果说文明哲拉响手榴弹的瞬间,是历史与舞台的一次悲壮的重合,而同样的生死关头,尹大姐也曾多次亲历过。

1939年,战地服务团行至广水车站,空袭炸弹掀起的土块倾泻而下,顷刻间将她们淹没。敌机呼啸远去,她们从乱石泥堆的废墟里爬出来,一个一个相互呼喊着名字。侥幸脱险,大家彼此安慰,抹干眼泪唱起《最后胜利是我们的》,零散的歌声逐渐汇成洪流,裹着劫后余生的愤慨不屈与豪情斗志,冲散了硝烟......

1940年底,战地服务团地下党支部迫于被渗透的压力,经上级党组织批准决定撤出十九集团军,前往延安。在奔赴延安途中,尹大姐身患伤寒,因病情过重被托付给当地一位贫农大娘,战友连棺材钱都帮她预备好了。但她唱着《延安颂》,凭着“到延安去”的坚定信念,终于在1942年6月随部队渡过了黄河,走到了延安。战友无不惊讶地说:“你怎么还活着?”

在延安,尹大姐和伍洪祥同志相识相知结为夫妻,此后,他们转战华东——苏北战役、高邮战役、枣庄战役、涟水战役、孟良崮战役、淮海战役、渡江战役,在枪林弹雨中伉俪情深、携手共度,历经千难万险。为保障野战部队家属子女的成长教育,尹大姐还在第六纵队办起了“六纵队子弟学校”,教他们传唱抗日歌曲,给他们讲述革命故事,把满腔关爱全部倾注在了这群孩子身上。

1949年的上海,朝阳染红黄浦江,尹大姐站在欢呼的人群中,高唱着《解放区的天》,眼角泪水与嘴角笑意交织一起,昔日抗日救亡的歌声化作了建设新中国的号角,新的希望正迎着曙光生长......

新中国成立后,尹大姐褪去戎装,到福建省妇联工作,致力于妇女思想解放,倡导男女平等和妇女“四自”(自尊、自信、自立、自强)精神。为了办好妇女儿童福利事业,她奔走不倦,躬行不辍。在她的努力下,省妇联工作成绩斐然,走在全国前列。她为少儿福利所做的十二件实事,引起社会的强烈反响,位于福州市鼓楼区八一七中路的福建医科大学附属福州儿童医院,就是在她的倡议下创办的,这所医院至今仍为无数儿童提供医疗服务。

离休后的尹大姐仍保持革命激情,以新四军老战士的身份传唱革命歌谣,讲述这背后的历史故事。1985年,伍老从领导岗位退了下来,着手撰写革命回忆录,尹大姐从旁协助搜集、整理资料的同时,也沉浸在自己往事的回忆中,随手写下了《我的人生漫忆》一书。书中,关于革命歌谣的记录多达20余处,这些是儿时的童话,是青春的誓言,是岁月的回响,更是灵魂深处永不褪色的烙印......如今年事已高,很多事情她渐渐记不清了,但她仍时常哼唱,偶尔我们“故意”只唱前半句,她也总能准确地接上,那些节拍早已融入她的血液,一唱起,宛如站在1937年的寒风里,站在1945年的芷江畔,站在1949年的艳阳下,如电波,永不消逝;如流水,奔腾向前......

八十年过去了,歌谣里的中国,依然年轻;

八十年过去了,尹大姐的歌声,始终嘹亮......