- 放大

- 缩小

- 默认

向海而生,南岛语族从这里扬帆起航!

图为福建平潭壳丘头遗址群龟山遗址考古发掘现场

图为福建平潭壳丘头考古遗址公园

图为福建平潭壳丘头遗址群土层和出土的陶器

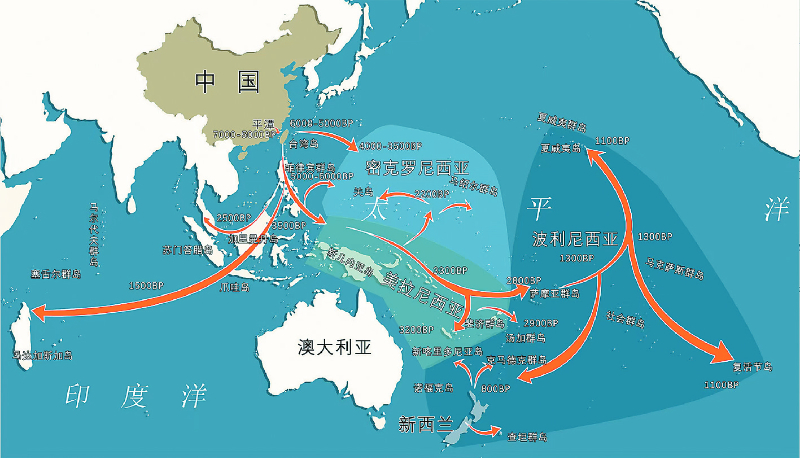

图为南岛语族扩散路线图

编者按

为深入学习贯彻党的二十届三中全会提出的“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,推进主流媒体系统性变革”和习近平总书记来闽考察时强调的“要在提升文化影响力、展示福建新形象上久久为功”要求,龙岩市、县两级融媒体记者积极参加2024年福建省新闻战线融媒体业务能力竞赛,于11月中下旬前往平潭综合实验区采写创作融媒体作品,并于近期在纸媒、微信公众号等平台陆续推出有关报道。

在辽阔的太平洋和印度洋上,散布着数以万计的大小岛屿。这些相隔万里的海岛上生活着不同的族群,他们彼此没有来往,却有着相似的基因,制作风格相近的陶器和小船,用相近的音调表达香蕉、稻米、鲨鱼和乌贼等词汇。语言学家把这些广泛分布在太平洋和印度洋海岛上的语言,统称为南岛语系。

所谓南岛语族,就是使用南岛语系的族群,分布地区东起太平洋东部的复活节岛,西接印度洋的马达加斯加,北抵夏威夷和中国台湾,南至新西兰,是世界上分布范围最广的语族之一,覆盖18个国家和地区近4亿人口。

今年4月,习近平总书记在同密克罗尼西亚联邦总统西米纳举行会谈时说:“我在福建工作期间就了解到,广泛分布于太平洋岛国的南岛语族,就是起源于福建。特别是福建平潭这个地方,当地的壳丘头文化遗址有很多考古发现,是国际南岛语族考古研究基地。”

眼下,壳丘头遗址博物馆正在进行最后的布展,将于12月开馆运营。它犹如一艘装满南岛语族研究成果的大船,正整装待发,向世界讲述海峡两岸同根同源和中华文明一体多元的故事。

平潭,这个位于福建东部沿海的中国第五大岛,距台湾最近处仅68海里,是祖国大陆距台湾本岛最近的地方。南岛语族何时从这里起源?是怎样走向广袤的海洋?之于现在的我们又有何意义?

平潭浪涌,南岛语族起锚出发

福建扼山面海,是南中国连接太平洋、印度洋的重要门户,更是中华文明远播海外、开枝散叶的桥头堡。在这个过程中,地处台湾海峡咽喉的平潭岛,无疑扮演了极为重要的角色。

早在1958年,平潭就因一处涉及海峡两岸史前渊源的考古遗址——壳丘头遗址的发现而广受瞩目。2024年1月和3月,壳丘头遗址群分别入选2023年中国“六大考古新发现”和全国“十大考古新发现”,让平潭再次吸引世界的目光。

11月22日,记者在壳丘头遗址考古发掘现场看见,层层沙土下散布着6000多年前的遗存——刀耕火种的新石器时代,南岛语族先民在此繁衍生息,以岛为家、以海为伴,捕鱼、采贝、渔猎,并用石锛、石斧、石刀等工具制作独木舟用以远航。

“1985年,壳丘头遗址进行了首次大规模考古发掘,共清理出21个贝壳堆积坑和一座墓葬,出土石器、骨器、贝器、陶器等遗物超200件。”平潭国际南岛语族研究院院长范雪春介绍说,壳丘头遗址群是福建沿海年代最早的新石器时代遗址,也是南岛语族起源与扩散考古学研究的重要组成部分。

据介绍,上世纪60年代,在台湾的大坌坑遗址被发掘后,人们发现它跟环太平洋地区的遗址性质相似,从生产工具、生活用器到习俗都非常接近。考古研究表明,台湾岛上以大坌坑文化为基础发展起来的史前文化,几乎都是在大陆史前文化的影响或参与下发展起来的,两地之间具有渊源和传承关系。据此,华裔考古学家张光直认为,壳丘头文化很可能是台湾大坌坑文化的源头或源头之一;2016年,美国夏威夷大学人类学教授、考古学家罗莱提出,平潭很有可能是法属波利尼西亚南岛语族海上迁徙的第一块踏板。

2020年以来,科学家在对东南沿海距今12000至4500年的多处史前遗址出土的遗骨进行DNA提取及研究对比后,从遗传学角度证明中国东南沿海的先民和现代南太平洋岛国的原住民有着血缘上的关系。同时,经过世界各地、多种学科的研究论证后,也证实了平潭及福建东南沿海是南岛语族的起源地,并描绘出南岛语族祖先远征海洋、探索未知的路径:

距今大约6000多年前,居住在中国大陆东南沿海地区的先民为获取海洋的“渔盐之利、舟楫之便”,开始驾舟出海、逐浪而徙,第一站抵达最近处的台湾岛,登岛而居。距今5000年左右之后,他们继续向东、向南迁徙扩散,将文明的火种撒向广袤的南太平洋和印度洋地区,最终共同组成了如今我们看到的庞大的南岛语族文化共同体。

同根相连,闽台情缘血脉相融

“目前,壳丘头遗址群包括平潭岛的壳丘头、西营、东花丘、龟山等遗址,距今7500至3000年,为福建海洋文化肇始的地方,被考古学界认为是闽台史前文化之源。”走进壳丘头遗址群,平潭国际南岛语族研究院副院长许桂荣正在向游客介绍壳丘头遗址群。

作为一名台胞,许桂荣从法学博士跨专业入行,通过研究南岛语族、推介南岛语族文化,让更多人了解两岸渊源,也以这种方式寻根溯源。而与他一样的还有在国际南岛语族考古研究基地内从事文创的台湾高山族阿美人邱永英,“三年前在这看见一些陶片和小时候家里的相似,既好奇又感兴趣,所以想要一探究竟。”自此她也留在了平潭,开始创作一些阿美人的手工艺品,让更多人了解他们的文化,增进两岸同胞的文化交流。

邱永英所说的陶片其实是在壳丘头遗址出土的陶器,主要以陶釜、壶、杯、钵为代表的生活用器,其纹饰包括波浪纹、贝齿纹、戳点纹、刻划平行条纹、指甲纹、绳纹、磨光黑陶和红衣陶等。专家通过比对,发现壳丘头文化跟台湾大坌坑文化有很多共性。两地出土的陶器都以粗绳纹、夹砂陶为主要特征,很多都印有相似的波浪纹、贝齿纹、指甲纹和刻划纹等,反映出两岸先民对大海的热爱与敬畏,是两岸先民共同的文化符号。

2020年,国际学术期刊《科学》上发表的研究论文——《古基因组揭示的中国南北方史前人群格局及迁移与混合》,提及福建漳平奇和洞8400年前的头盖骨DNA与南岛语族的基因组数据完全一致,并与中国台湾高山族阿美族群、泰雅族群的基因组数据的相似度高达70%以上。2021年,厦门大学人类学研究所王传超团队首次以台湾本岛古基因组作为事实支撑,直接证明了台湾少数民族所属的南岛语族起源于中国大陆东南沿海。

经过数十年的考古研究,在掌握了我国东南沿海7000多年来大致的史前海洋文化发展序列的基础上,将南岛语族文化与东南沿海史前遗址充分对比之后,专家学者们认为,福建沿海地区是南岛语族早期人群形成和向台湾岛扩散的重要出发地。而平潭岛则是南岛语族海上迁徙的“第一块踏板”,出现了一批跨越台湾海峡、登岛而居的史前人群,也由此印证了从远古时代开始,闽台两地、海峡两岸就已是同根相连、血脉相融。

沿“风之路”,中华民族多元一体演进

1492年,当哥伦布驾着他的三桅船横渡大西洋,开启人类大航海时代的时候,南岛语族的祖先早他数千年就开启了海上移民的航程。

彼时,远航工具十分简单,他们驾驭木舟,从闽江口、平潭岛等地出发,穿越台湾海峡,借着洋流变化与星星导航,驶向了大洋深处。有学者以“风之路”生动形象地描述南岛语族人群扩散的旅途。可以说,南岛语族作为典型的海洋族群,其分布区域表明,早在欧洲人环球航海时代开始以前,其祖先就已经发现并移民居住于南太平洋地区的大部分岛屿。南岛语族向太平洋地区的扩散,也是目前国际学术界公认的哥伦布发现新大陆之前人类历史上最伟大的海上移民活动。作为一个陆海双构的大国,历史上的中国,陆地与海洋交互作用、人类与大海相互依存,奠定了中华文明的物质基础和人文精神。中华民族是人类海洋文明的主要缔造者之一,海洋文明是中华文明不可或缺的重要组成部分,海洋文明海纳百川、爱拼敢赢的特质也源源不断地为中华文明注入新的活力。

上古的福建,属于哺育和输出海洋文明的地区,从史前时代开始,就与东南亚和太平洋地区的各族群保持着千丝万缕的联系。平潭,这个被称为南岛语族“起锚之地”,是史前大航海的摇篮,也是福建史前海洋文明星火的肇始和传播之地。

闽在海之中,海为闽人田。向海而生的南岛语族先民,正是从平潭开启拓荒淘海、建立海上新家园的航程,在中华文明“满天星斗”中绘就了与世界交流互通的星辰大海。平潭岛先民与如今分布在太平洋、印度洋上讲着1200多种语言的南岛语族有着血缘上的逻辑关系,也是血缘上的亲戚。

近年来,平潭聚焦南岛语族研究工作,开展了专题调研、学术交流、“寻根之旅”等创新实践,助力提升福建作为南岛语族祖源地的认可度和影响力。“做好南岛语族的探索与研究,讲好中国南岛语族的故事,为进一步实证中华民族多元一体演进格局、增强两岸人民同根同源认同、铸牢中华民族共同体意识提供了历史根基,同时对共建‘一带一路’、构建人类命运共同体具有重大国际意义。”范雪春表示。

潮起潮落,沧海桑田。南岛语族与海洋相拥逐梦的故事,仍在远航。

龙岩市融媒体中心记者 倪露 罗焕辉 曾萍 章宸睿 李诗佳

漳平市融媒体中心记者 黄聚杰 文/图

部分图片来自于平潭国际南岛语族研究院