- 放大

- 缩小

- 默认

闽西苏区文化建设实践及现实启示

人民军队的第一张铅印军报《浪花》创刊号(来源网络)

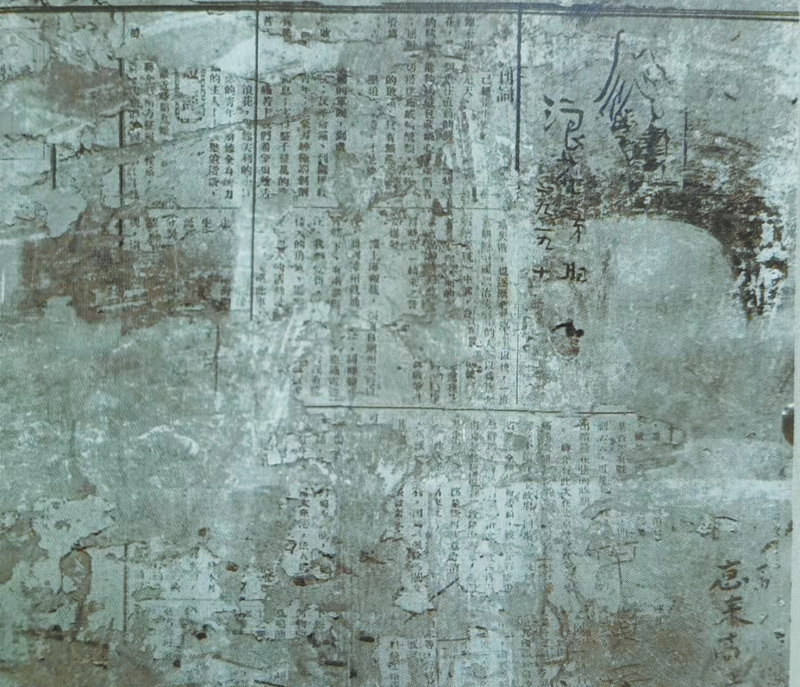

《闽西苏维埃政府文化委员会决议案》(来源网络)

■ 沈宇榕

闽西是原中央苏区的重要组成部分,是中国共产党探索文化建设的重要实践地。在党的领导下,闽西苏区在教育、文艺、新闻、出版等各领域开展了具有鲜明的政治性、广泛的群众性和丰富的创造性的革命文化建设活动,是新民主主义文化的重要组成部分。

一、闽西苏区文化建设的主要内容

在创建闽西苏区的过程中,共产党人围绕动员人民广泛参加革命战争,赢得革命胜利这一中心任务,领导了卓有成效的文化建设,结出累累硕果。

在教育事业方面,闽西党组织和苏维埃政府实行适宜革命战争的教育方针政策,兴办各类教育学校。其中义务教育方面,基本实现了区区有高级小学,乡乡有初级小学;在社会教育方面,广泛开办夜校、半日校、识字班、读报组、俱乐部、列宁室、师范学校、教员训练班等,推动全民教育迅速发展;在政治军事教育方面,举办政治军事干部训练班、农民运动训练班、红军学校,培养了大批政治军事干部。如,1929年10月在上杭苏家坡“鸿玉堂”举办的闽粤赣三省干部训练班,是中央苏区最早的党校;1929年底,中共闽西特委在龙岩新罗大池秀东村仰高楼创办闽西红军学校,是中国共产党最早创办的军事学校;1929年7月成立的连城县新泉工农妇女夜校,是中国共产党第一所培养妇女干部的学校。

在报刊出版方面,苏区新闻出版是宣传思想文化的阵地,是文化建设的重要力量。闽西苏区通过大量创办报刊、培养宣传队伍、加强直观化宣传,建立起了全方位覆盖与渗透性强的宣传体制机制,使得苏区的文化交流空前活跃,成为宣传革命真理、凝聚人心、鼓舞士气、打击敌人的有力武器。闽西苏区创办的报刊种类众多,覆盖面广。其中,包括省级报刊——中共福建省委机关报《福建红旗》、共青团闽粤赣苏区省委机关刊物《列宁青年》等,以及人民军队的第一张铅印军报——由红四军政治部于1927年创办的《浪花》。此外,1928年,在上杭创办的《虹痕》是革命战争年代少见的纯文艺刊物,该刊物主要刊载宣传、鼓动广大群众奋起反抗国民党反动统治的随笔、诗歌、小说、剧本等文艺作品。在出版发行方面,1931年春,闽西苏维埃政府以毛铭新印刷所为基础,创办了中央苏区的第一个出版发行机构——闽西列宁书局。书局先后出版各类图书300多种,发行《青年实话》《红旗报》《闽西红旗》等多种红色报刊以及大量红四军文件、宣传单等。新闻出版事业的蓬勃发展在宣传革命思想、活跃民众生活、巩固苏维埃政权等方面起到重要作用。

在文艺宣传方面,苏区的文艺宣传遵循文艺为政治服务的原则和文艺大众化的方针,建立了完整的组织管理体系,并以戏剧、歌谣、音乐、美术、舞蹈等贴近群众的形式展开政治宣传工作,对巩固党的群众基础,争取革命战争的胜利提供了重要途径。在苏区文艺中,歌舞是最主要的形式。闽西地区民歌盛行,当地群众爱唱山歌,传播便利且迅速,广大军民依据革命形势发展需要,以本土民歌为基础,创作了大批革命歌曲,如《救穷歌》《暴动歌》《船工歌》等。此外,闽西各地建立了众多新剧团,演出形式包括表演唱、小歌舞、歌舞小戏、歌舞画报以及民间彩灯表演等。在美术宣传方面,苏区在漫画、宣传画、书籍插图、标语、邮票、钞票等艺术设计中融入革命元素,文艺宣传活泼生动。

二、闽西苏区文化建设的显著特征

闽西苏区文化建设事业是中国共产党领导下,以马克思主义为指导思想,以中华优秀传统文化为依托,从实际出发面向闽西广大军民的革命文化实践,具有鲜明的政治性、广泛的群众性和丰富的创造性。

(一)鲜明的政治性。闽西苏区文化事业是政权建设的重要组成部分,服务于革命战争和政权建设。它以马克思主义为指导,通过宣传民主革命思想,批判传统糟粕文化,解除封建制度强加给广大人民的精神桎梏,提高苏区军民的文化水平和思想政治觉悟。此外,针对流寇主义、自由主义等不良习气,闽西苏区特别注重党和军队内部的思想文化建设,着力清除党和军队内的非无产阶级思想,保证党的先进性和纯洁性。

(二)广泛的群众性。闽西苏区文化事业以闽西工农群众为创作主体和对象,致力于破除封建迷信思想及传统陋习,达到利用先进思想武装广大人民群众,动员群众参与革命斗争的目的。此外,闽西苏维埃政府动员最广大的人民群众,团结包括工人、农民、民族资产阶级、知识分子等在内的一切可以团结的力量,参与教育、红歌改造、戏剧创作、新闻出版等事业,运用通俗易懂的方式方法,创造人民群众喜闻乐见的文艺宣传作品,使得闽西文化事业贴近群众、贴近实际。

(三)丰富的创造性。在苏区文化建设实践中,闽西苏区具有首创精神,在干部教育、军事人才培养、妇女教育、新闻出版、文艺建设等各个领域创造了中央苏区文化建设史上的多个“第一”,包括创办中央苏区最早的党校、第一所妇女夜校、第一份工人报刊、第一家出版发行机构、第一份画报、第一个县级戏剧组织以及第一个红军剧团、红军第一张铅印军报等等。在血雨腥风的战争环境下,闽西党组织和苏维埃政府团结带领广大群众推动了闽西苏区文化事业从无到有、由弱到强,为宣传党的方针政策争取最广大群众的支持提供有效渠道,为闽西苏区的革命建设事业发展提供思想舆论引领,为社会新风尚的形成提供价值引导,是土地革命时期先进文化的代表,是新民主主义文化的重要源头之一。

三、闽西苏区文化建设的现实启示

(一)坚持“两个结合”是文化建设的思想内核。闽西苏区文化建设是闽西党组织和苏维埃政府团结带领闽西人民将马克思主义基本原理同革命实际相结合、同优秀传统文化相结合开展的生动实践。闽西苏区以马克思主义为指导,在文化建设中融入闽西风土民情与革命建设需要,激活了闽西民歌、传统戏曲等传统文化的生命力,实现了由传统文化向革命文化的跃升。

闽西苏区的文化实践证明,在当代中国思想文化多元化、复杂化的现实情况下,坚持以马克思主义为指导,以实际问题为中心,继续推动马克思主义与中国实际相结合,与中华优秀传统文化相结合,通过优化发展科学健康的教育体制、新闻出版事业、文艺活动等,提高广大民众的思想道德水平和科学文化素质,以推动文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。

(二)塑造时代核心价值观是文化建设的首要任务。在艰难的革命战争环境下,包括闽西军民在内的苏区人民在党的领导下推动形成了苏区精神,这是革命战争年代强有力的核心价值观念。无数闽西人民在以“坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献”为中心的苏区精神的鼓舞动员下,激发了争取革命胜利的强大精神动力,进行长达二十三年艰苦卓绝的斗争。其间,革命火种从未熄灭,革命红旗始终不倒,苏区土地革命的胜利果实大部分保留到全国解放,创造闽西“二十三年红旗不倒”的奇迹,深刻阐明构建核心价值观的巨大价值。

闽西苏区的实践证明,核心价值观的构建决定文化事业性质和方向,是民族进步、社会发展的内在精神动力。新征程上,要准确把握文化建设的根本和重点就要构建好、践行好社会主义核心价值观,继续在深化社会主义核心价值观的研究阐释上下功夫,要不断创新宣传教育的方式方法,使社会主义核心价值观更具时代感、吸引力,让其融入人民群众的日常,化作经常,引领激励全体人民为全面建设社会主义现代化国家,全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

(三)以人民为中心是文化建设的本质要求。党领导的闽西苏区文化建设始终贯穿着以人民为中心的本质要求。闽西苏区文化建设通过建立健全文化机构,完善教育、宣传等人民文化权益保障制度,广泛发动社会各界群众参与新闻出版、文艺活动等各领域文化建设事业,以最贴近群众、贴近实际地通俗平实的方式传播先进思想和进步文化,实现文化建设与工农大众的紧密结合,提高闽西军民的文化水平、道德素质和思想觉悟,助推闽西苏区革命建设事业更好发展,体现了为了人民、依靠人民、服务人民的本质要求。

(作者单位:中共龙岩市新罗区委党校)