- 放大

- 缩小

- 默认

闽西苏区红色法治基因的时代意蕴

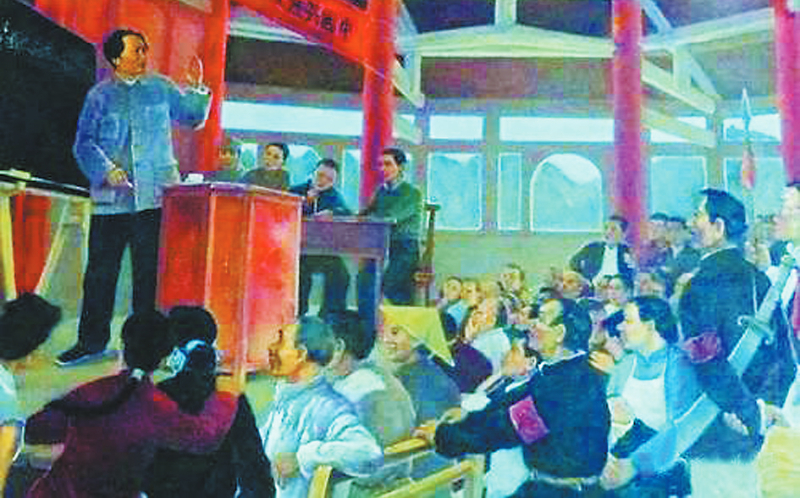

中共闽西“一大”现场(油画)

■蓝艳

红色法治基因是中国特色社会主义法治的政治标识和精神内核。1928年8月至1934年10月,闽西苏维埃政权开创了一系列“红色法治”的成功实践,开启了中国共产党法治建设的先河,铸就了以坚持党的领导、坚持以人民为中心、坚持科学理论与具体实际相结合探索依法执政为主要特质的红色法治基因。传承红色法治基因是践行习近平法治思想的必然要求。红色法治基因与习近平法治思想核心内涵一脉相承。总结土地革命战争时期闽西苏区法治建设的优良传统和宝贵经验,可以为开创法治中国建设新局面提供精神动力和文化滋养。

一、坚持党的领导,确保法治建设的正确方向

坚持党的领导是闽西苏区法治建设的本质特征和根本保证,是苏区红色法治之“魂”。中国共产党在闽西苏区领导法治建设最早始于1928年8月,伴随着闽西第一个红色政权——永定县溪南区苏维埃政府的成立,率先颁布了《土地法》《劳动法》《婚姻条例》《肃反条例》等一系列政策法令。1929年7月,中共闽西第一次代表大会通过了《苏维埃政权决议案》,明确指出了党与苏维埃的关系:党是苏维埃思想上的指导者、组织上的领导者。1930年3月18日,闽西第一次工农兵代表大会把这一精神吸收转化为16项法案和条例。中国共产党正是通过领导闽西工农民主政府开展的大规模、成系统的立法实践,把党的意志和主张反映到苏维埃法律中,初步构建起苏维埃政权最早的法律体系框架,并在法治实践中不断强化党的政策和主张,法律手段成为党在苏维埃区域治理的重要方式,闽西苏区也由此成为“共和国法治摇篮”。历史深刻昭示,只有坚持党的领导,才能在纷繁复杂的革命斗争环境中准确把握经济社会的发展大势和人民群众的法治需求,切实制定出贯彻党的路线方针政策、反映广大人民根本利益的法律制度,确保法治建设沿着正确的方向不断前行。

无论是革命战争年代,还是新时代中国特色社会主义法治建设,党的领导都是“魂”,起着统领和决定作用。迈向新征程,国际形势更加错综复杂,发展改革任务更加艰巨繁重,以习近平同志为核心的党中央始终坚持和改善党对全面依法治国的领导,组建中央全面依法治国委员会,健全党领导全面依法治国的制度和工作机制,不断提升党领导全面依法治国的制度化、法治化水平,把党的领导贯彻到依法治国全过程、各方面,团结带领人民在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

传承革命根据地孕育的红色法治基因,把坚持党对全面依法治国的领导摆在首要位置,是习近平法治思想最显著特征,也是党的十八大以来法治中国建设取得历史性成就的核心密钥。

二、坚持以人民为中心的法治发展准则,维护社会的公平正义

人民性是马克思主义最鲜明的理论品格。始终坚持以人民为中心,努力改变人民受剥削、受压迫的命运,实现人的自由而全面的发展,顺应人民群众对美好生活的向往,是人类社会的共同期盼,也是中国共产党矢志不渝探索法治道路的初心和使命。土地自古以来就是农民赖以生存的基本生产资料。中共闽西党组织所开展的土地革命斗争和土地法律制度的先行探索,紧紧依靠群众,集中群众智慧,通过制定土地问题的决议和法令,在实践中多次修正,创造出“抽多补少,抽肥补瘦”的土改分田基本原则,满足贫苦农民对土地的要求,用政策法令支持工农当家做主。此外,闽西苏区还通过婚姻立法保障人民的婚姻自由、劳动立法保障工人权益、社会立法构建社会秩序......在执法司法上,闽西苏区创建了第一套红色法治机构,苏维埃政府裁判处、政治保卫处、司法人民委员会、工农检察部等相继成立,促进苏区依法治理、保卫新生民主政权;形成了第一套红色司法制度,探索公开审判、人民陪审、合议、辩护、回避、调解等公正司法制度,开创了人民司法先河。闽西苏区的红色法治实践始终秉持人民至上的根本立场,将自由、民主、平等的法治价值融入法治实践中,形成法治为民的优良传统,让闽西苏区工农群众第一次以看得见的方式感受到法律的公平正义。历史深刻昭示,只有坚守以人民为中心的法治初心,始终代表最广大人民群众的根本利益,捍卫社会的公平正义,法治才能赢得人民群众的拥护和支持。

无论是革命战争年代,还是新时代中国特色社会主义法治建设,一切为了人民、保护人民、依靠人民既是法治建设的根本出发点,也是法治建设的最终落脚点。迈向新征程,面对社会主要矛盾的深刻变化,我们要坚定站稳人民立场,践行党的根本宗旨和群众路线,把满足人民对美好生活向往的法治需求作为奋斗目标,践行全过程人民民主,以法治思维方式维护和保障人民权益、增进人民福祉,让人民成为法治的最终阅卷人和评判者,紧紧依靠人民创造法治强国历史伟业。

坚持以人民为中心的法治发展准则,既体现了习近平法治思想的深厚人民情怀和鲜亮底色,又体现了走中国特色社会主义法治道路、全面推进依法治国的基本立场和力量源泉。

三、坚持科学理论与具体实际相结合,保障良法善治

马克思主义法治理论是深植于实践、服务于实践又在实践中不断发展的鲜活理论,是中国共产党推进法治建设的思想源泉。闽西苏区时期,建立工农民主政权和工农兵代表会议制度是马克思主义国家学说与中国具体实际相结合的产物,是实事求是思想路线指导下的法治建设成功实践。自1928年成立第一个苏维埃政府以来,仅仅6年时间,闽西各级苏维埃政权就把马克思主义法治理论与闽西革命实际相结合,制定并颁布了120多部法律法规、320多件各类法律文献,并且在执法司法中有效贯彻实施、适时修改完善。这些适应革命战争环境、符合苏区政权建设实际、反映苏区群众利益和要求的法治创新实践,保障了闽西苏区民主执政、依法执政,有力推动了闽西土地革命进程。历史深刻昭示,唯有将马克思主义普遍原理与中国革命及其法治实践相结合,从中国实际出发,探索适合自己的法治道路,才能确保各项制度设计行得通、真管用,才能确保法治建设令人民满意、取得实效。

无论是革命战争年代,还是新时代中国特色社会主义法治建设,科学真理与具体实际深度结合都是最可珍视的真谛。迈向新征程,党的二十大报告赋予全面依法治国新的战略地位,肩负起在法治轨道上全面建成社会主义现代化强国的使命任务,我们要始终坚持将马克思主义基本法治原理与中国法治实践相结合,接力推进马克思主义法治理论中国化、时代化,坚持和拓展中国特色社会主义法治道路,推动进入新发展阶段的全面依法治国实践创新,为实现中国式现代化提供坚强法治保障。

(作者单位:中共龙岩市委党校)