- 放大

- 缩小

- 默认

1961年邓子恢在上杭的一次讲话——

彰显一切从实际出发制定政策的务实之风

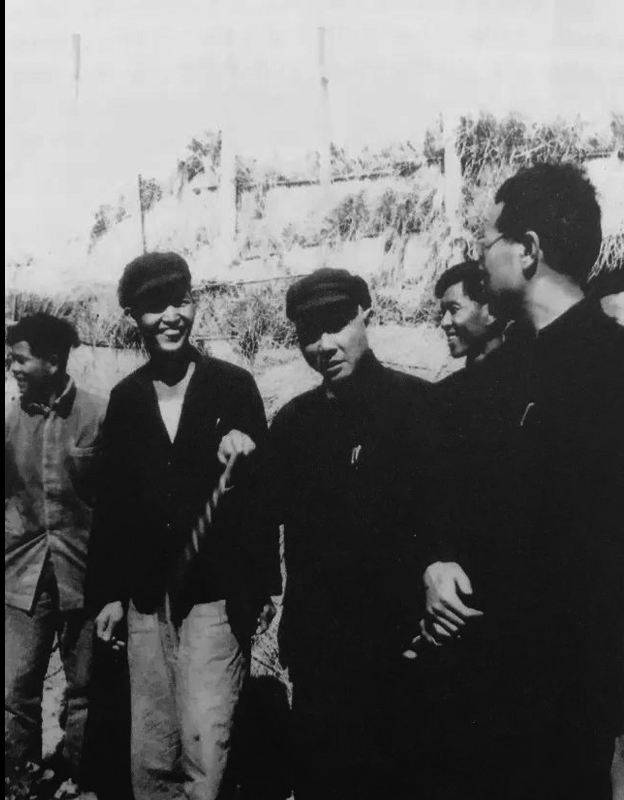

1961年10月28日,邓子恢(中)率工作组再次来到龙岩,进行基本核算单位下放试点的情况调查。这是他在龙岩农村视察。

■江树高 文/图

1961年10月~11月,时任国务院副总理的邓子恢,带着考察农村人民公社基本核算单位从大队下放到生产队试点情况的任务,回到闽西老区,11月16日到达上杭,在中共上杭县委扩大会议上,做了一次重要讲话(以下简称《讲话》)。《讲话》全文共约4.5万字,共讲了六个方面的问题:一是关于基本核算单位下放问题,二是关于粮食分配问题,三是关于征购问题,四是关于山林问题,五是关于市场问题,六是关于贫农团问题。

这个《讲话》,虽然囿于当时的历史局限,不能离开人民公社“三级所有、队为基础”的农村经济体制原则,但是,《讲话》中对基本核算单位下放、克服粮食分配中的平均主义、压减粮食征购任务基数、保护山林资源和恢复自由市场等问题阐明的种种道理,以及为解决好这些问题所提出的种种办法,对于指导当时刚从反右倾、“大跃进”和人民公社化运动中过来的广大基层干部清醒头脑,肃清“五风”(即共产风、浮夸风、强迫命令风、生产瞎指挥风和干部特殊化风)影响,增强实事求是思想观念,学会一切从实际出发的工作方法,无疑是很有积极意义的。

《讲话》突出体现了一个观点,即考虑问题要从农村实际出发

在这篇讲话中,邓子恢无论在阐明某一个道理或指出某一个弊端,或提出某一种工作方法时,都很突出地体现一个观点,即考虑问题、制定政策要注重研究农村实际情况,不要盲目蛮干,靠行政命令,搞瞎指挥。如果不从农村实际出发,就容易定出一些不利于农村发展的政策来。如他在讲关于基本核算单位下放时,用大量农村实际情况,分析了过去搞公社核算、大队核算的旧经营管理制度的种种不合理性,共讲了七点,其中两点最为典型。

邓子恢首先指出“这是不利于调动人们积极性的平均主义”。他说,“从前的平均主义,是以公社为基本核算单位,公社统一分配,那是大的平均主义。大队与大队之间、穷队富队之间悬殊,由公社统一分配,叫做大平均主义,一拉平了,这叫作刮‘共产’风,一平二调就是这样来的。”“核算单位下放到大队后,比大平均主义当然好了,比公社统一分配,平均主义小一些了,但是为什么还是平均主义呢?一个大队中小队与小队之间是不平衡的,这个队生产搞得好了,产量高,收入就大;那个队土地少,劳力少,搞得又不好,产量很低,那就比较穷。虽然生产有好有坏,有多有少,但大队统一分配之后,最后分配到社员的口粮一样样,穷队也是十三两,富队也是十三两,生产搞得好的小队口粮是十三两,搞得不好的小队口粮也是十三两,多劳不能多得,这不是平均主义吗?”其次,他认为这样对安排生产不利。他说:“过去公社、大队核算时,一个大队为一个生产单位。这是不利农业生产的。一个大队小的一二百户人、大的几百户人,好几个村庄,而今天我们农业生产还是靠人搞、靠手搞、靠畜力,基本是属于人畜的经营,是手工操作而不是机器的操作。肥料呢?是自然肥料,不是化肥。化学肥料一亩地下二十斤、三十斤、四十斤尽够了。我们现在的农家肥料下多少呢?起码一亩要下一二千斤,有的几千斤。一亩二三十斤的化肥、一亩一二千斤的农家肥料,靠什么挑呢?靠肩挑,能挑多少路?跑到很远的地方去挑,浪费时间。人下地是两脚走路,一小时走多少路呢?一般走七八里路。像福建这个地方,走八里路还是很快的,不会走的走六里路。如果到六里路的地方去耕田,吃了早饭下去,回来吃中饭,吃了中饭又下去,一天来回就得跑二十四里,要走三个钟头,至少两个半小时,这样不是走路走死人了吗?人是两脚走路,牲口是四只脚,比人走得还慢,一小时走五里路。牛要牵到地里,再牵回来,你看多麻烦?所以人下田、牛下田、肥料送下田,田里收到的谷子、地瓜挑回来,这不是冤枉吗?因此,农业生产现在还没有改变这种依靠人畜经营的情况,我们农业生产的范围就不宜太大,大了就不利,不好管理,不好安排,不好打算,来往走路不便。”

以上两段话,邓子恢分别用农村中活生生的现实,鞭笞了过去搞公社核算、大队核算的严重脱离农村实际的荒唐做法,喻示了制定政策措施必须坚持从农村实际出发的重要性。

此外,《讲话》在谈到处理体制下放后的各项具体问题及粮食分配、粮食征购、林业、市场等各事项时也都突出强调了要从当前农村实际、农民切身利益出发,从有利调动农民积极性,有利发展生产来考虑各项政策和管理制度的制订这一点。

《讲话》提出要注意保护和调动农民的生产积极性

邓子恢在这篇讲话里,多处提到要注意保护和调动农民生产积极性问题。如在讲到粮食分配时,他告诫人们要改善分配制度,克服平均主义。他说,“如果多劳动的吃这么多,没劳动的也吃这么多,多产的吃这么多,多出工的吃这么多,少出工的也吃这么多,不出工的也吃这么多......这种平均主义不克服,大家就不出工了,出工也是磨洋工”。他还说“这是目前的大问题”,“是目前调动农民积极性的基本问题”。在讲到安排粮食征购任务时,他认为一个县范围要把任务基数定下来,不能变来变去,免得“老百姓问:‘你究竟要多少?假如我产得多,你购得多,那我还不是一个样?我们的口粮还是不能增加,我自己支配部分还是这么多。’”“这样,对他们的积极性调动有很大关系。他产得多,你购得多,产个屁,他就不听你的!”

在讲到山林问题时,《讲话》也提到在落实山林经营管理体制中要兼顾国家、集体、个人利益,要使小队和社员个人有利可图,有积极性。

《讲话》十分注重建立多种形式的生产经营管理机制

邓子恢在《讲话》中,在对与会者提出今后如何开展各项工作交代具体方法措施时,特别提倡因时因地制宜,建立灵活多样的生产经营管理机制。如在谈到核算单位下放到生产队以后生产队怎么做工作时,他强调“主要的工作要把作业组划好,劳动定额、评工记分做好......以后大家按照劳动定额记工分,进行评工记分,人与人之间就没有平均主义,这就是责任制了。所以今后小队要把这个工作作为管理集体生产最基本的一项工作”。他用了近2000字的篇幅,对生产队生产上的各个环节提了一系列具体详细的责任制实施方案。甚至对牲畜也认为“要有一个管理制度,实行几包几定”,包什么,定什么,他也提了一整套责任制管理意见。

在讲到山林问题时,他在较详细地阐述了保护山林、发展林业的重要意义和这几年山林被破坏严重的现象后说,“这几年来,山林破坏是什么原因?主要是山林的所有制未确定”,是“林权没有定,山林所有制没有定”。他要求对山权、林权一定要明确,要建立多种形式的山林经营管理体制。他根据各地的经验,对山林经营管理问题提了五种办法:一是有林山实行大队所有、分给小队管理,收入大、小队分成。二是宜林荒山划归小队所有,永久经营。三是靠近乡村边上的荒山划给社员作为自留山。四是大、小队把所有荒山划给社员种树,包栽包活后,计给工分;长大以后,公私合营。五是小队造林,国家收买,合办。

《讲话》强调应该从生产观点出发来判定前进和倒退

邓子恢在《讲话》中,针对一些干部认为基本核算单位下放是不是倒退了的思想顾虑,指出:“什么叫倒退?什么叫前进?应该从生产观点出发来判定。一个制度能对农业起着促进作用的,就是前进了;如果对农业生产促退了,那就是倒退。”他运用马克思主义政治经济学中关于生产关系必须适应生产力发展的原理,联系当前农村生产力发展状况,分析了公社、大队为基本核算单位的种种弊端,说“这个生产制度太过于先进了,走得太远了,破坏了生产力”,“那个生产所有制,超过了我们现在生产力水平,倒回来破坏了我们的生产力,生产不是发展而是倒退了,这不是前进,是促退”。最后,他强调说:“不要从形式上看问题,应该从本质上来看问题,从有利生产、有利于团结方面来看问题。”

半个多世纪过去了,邓子恢当年的那场《讲话》虽然带有一定的历史局限性,但是其中折射出来的思想光芒,至今仍耀眼夺目,熠熠生辉。

相关链接

1961年邓子恢两次回到闽西调研

1961年时值国家三年困难时期,邓子恢分别于3月、10月到南方调查研究,回到家乡,就发展农村经济,理顺农业生产经营体制,调动农民生产积极性等问题向中央提出建议。

3月29日,邓子恢一行从广州出发,经惠阳、海丰、汕头、韶(诏)安,到漳州、龙岩作调查研究,5月7日离龙岩返京。先后向中央写了:(一)《关于山林情况》,提出要尽快确定林权。(二)《关于九湖公社林下大队调查》,又提出许多生产队要求独立核算。(三)《关于龙岩调查》,提出食堂应该全部停办;要把基本口粮发到户;取消供给制,实行“一包两照顾”;耕牛农具应归生产队所有;自留地允许超过5%,允许社员开点荒地;实行“三包一奖”;恢复供销合作社;城镇恢复手工业社;林权要随公社体制调整而调整。这些意见,实际上都是对《农村工作60条》的补充和修改。

10月24日,邓子恢一行再次离京南下,经郑州、南昌,听取农村人民公社基本核算单位下放试点情况汇报,到龙岩、连城,在白土、新泉北村等大队试点。于11月23日向中央、毛泽东写了《关于农村人民公社基本核算单位试点情况调查报告》,提出试点中发现的问题及处理办法。中央于11月23日批转了这个报告。批示要求“各省第一书记带若干工作组,采取邓子恢同志的方法,下乡去做10天左右的调查研究工作”。12月底返京,致信周恩来,报告《关于龙岩县行政、事业、企业职工的调查》。

(据《邓子恢传》,人民出版社,1996年7月,“邓子恢生平大事年表”,第642、643页)