踏遍青山人未老

——毛泽东词《清平乐•会昌》赏析

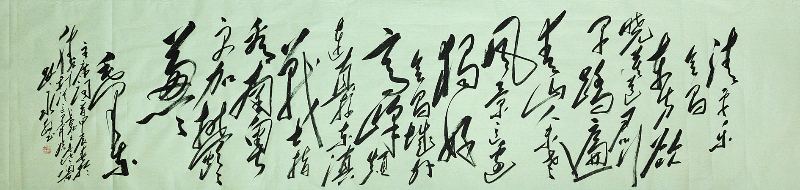

清平乐·会昌(书法作品)刘路永 书

■张佑周

1932年10月,中共苏区中央局在江西宁都召开会议,对周恩来、毛泽东、朱德、王稼祥等人关于分兵先赤化南丰、乐安,逼近几个城市来变换敌情,求得有利条件来消灭敌军的正确主张大加谴责,并决定毛泽东“暂回在中央政府主持一切工作”,毛泽东就此离开了红军领导层,专任中华苏维埃共和国中央政府主席。

1933年9月,蒋介石调集100万军队,自任总司令,决定首先以50万兵力,分几路“围剿”中央根据地红军,红军的第五次反“围剿”斗争开始。以博古为领导人的中共临时中央及共产国际派来的军事顾问李德直接领导了这次反“围剿”斗争。面对敌强我弱和这次反“围剿”开始后的不利形势,临时中央领导人的“左”倾错误发展到极致。他们在军事上否定毛泽东等正确的战略战术原则,提出“全面出击”“御敌于国门之外”“两个拳头打人”等错误军事方针,用阵地战代替游击运动战,用所谓正规战争代替人民战争。致使红军遭受重大伤亡,根据地日益缩小。至1934年9月,中央根据地仅存瑞金、会昌、兴国、宁都、石城、宁化、长汀等狭小地区,第五次反“围剿”失败,红军只能被迫撤离中央根据地,开始长征。

1934年夏天,毛泽东在中共粤赣省委所在地会昌进行调查研究和指导工作时,眼见红军节节失利,形势险危,自己曾经运用自如、常克敌制胜的机动灵活的战略战术却不被红军运用,心情十分郁闷,彻夜难眠。东方欲晓时,他起身登山写下《清平乐·会昌》这首词,表达抚今追昔的复杂情感:

清平乐·会昌

一九三四年夏

东方欲晓,莫道君行早。

踏遍青山人未老,风景这边独好。

会昌城外高峰,颠连直接东溟。

战士指看南粤,更加郁郁葱葱。

词的上阕描叙作者的战斗生活。近一年时间,中央苏区遭蒋介石百万大军“围剿”,毛泽东虽然离开了红军的领导岗位,但作为中央苏区政府主席,还是要日夜操劳,调查研究,甚至也要上前线抗击敌军,参与反“围剿”。发表词作时作者自注曰:“一九三四年,形势危急,准备长征,心情又是郁闷的。这一首《清平乐》,如前面那首《菩萨蛮》一样,表露了同一的心境。”

虽然心情郁闷,但颇富革命理想主义的诗人笔下的词作却是积极乐观的。他不仅选用了节奏明快的《清平乐》词牌,而且将词写得轻松活泼,如行云流水。上阕开头“东方欲晓,莫道君行早”,如同一个就要出远门的旅人,满怀轻松的心情,天未亮就出发,还以旧谚语“莫道君行早,更有早行人”之首句入词,表达旅人争先恐后的常情常理,活泼自然,与诗人的战斗生活似无太大的关系。而“踏遍青山人未老,风景这边独好”,则更像是一个喜欢猎奇探微的旅游者,干劲十足,饶有兴味地踏遍青山,阅了多少名山胜景,也不感到倦怠。终于发现这个地方风景独好,陶醉其中!

词的下阕,诗人在登高望远。作者在上世纪六十年代词作发表时曾回忆说,会昌有高山,天不亮我就去爬山。身处战争年代,在调查研究、发动群众参加革命,指导地方工作的间隙,毛泽东还有心思爬山登高,说明他不仅注意锻炼身体,而且十分热爱大自然。因而在他的眼里,所看到的是连绵不断的群山,“颠连直接东溟”,虽然身处战争环境,战火燃烧,但他却见满目青山,“更加郁郁葱葱”。

“颠连直接东溟”,也许还让诗人回忆起几年前的战斗生活。因为在会昌山的高峰,向东望去,起伏不断、连绵东去的是闽山碧水,是毛泽东战斗、生活过的非常熟悉的地方。1929年3月,毛泽东、朱德率红四军第一次入闽,“红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。”其后,毛泽东率红军转战闽西,经历了离开红四军领导岗位、重回红四军前委的政治沉浮和主持召开古田会议、率领红四军重返赣南等伟大事件。1930年6月1日,毛泽东和贺子珍从江西寻乌剑溪进入武平,进行为期一周的社会调查。6月8日,毛泽东在武平县城南门坝参加全县赤卫队检阅大会,发表了重要讲话。6月9日以后,毛泽东在上杭、长汀等地发动群众参加红军,扩大红军队伍,至6月25日率部离开长汀。

毛泽东登临会昌山,远望曾经热火朝天的东方,想到自己辛辛苦苦建起的红军因党内“左”倾冒险主义者的错误指挥而拼杀殆尽,“形势危急,准备长征”,多么痛心!多么希望回到东方,放眼南粤,重整旗鼓,“更加郁郁葱葱”!诗人以战士的身份,以革命浪漫主义的手法,指点江山,激扬文字,表达对崇高理想的追求和对革命必胜的坚定信念,字里行间洋溢着革命乐观主义精神。