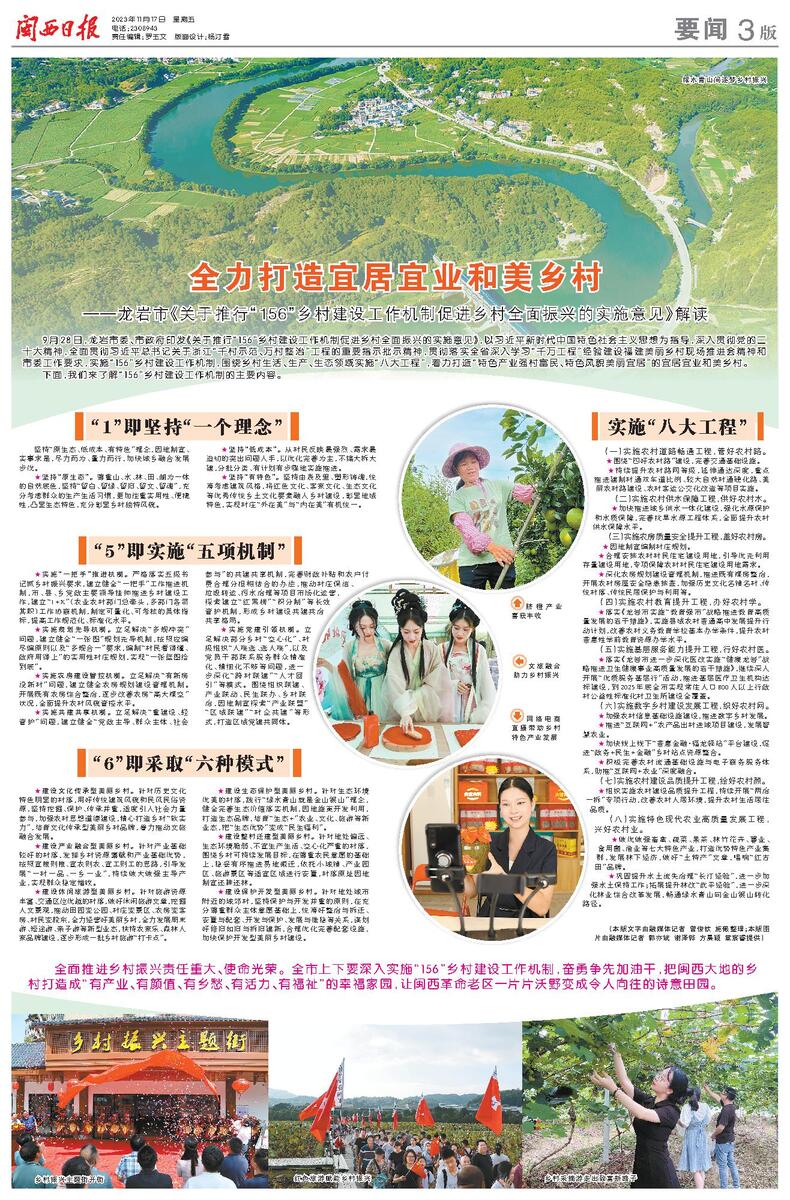

全力打造宜居宜业和美乡村

——龙岩市《关于推行“156”乡村建设工作机制促进乡村全面振兴的实施意见》解读

9月28日,龙岩市委、市政府印发《关于推行“156”乡村建设工作机制促进乡村全面振兴的实施意见》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平总书记关于浙江“千村示范、万村整治”工程的重要指示批示精神,贯彻落实全省深入学习“千万工程”经验建设福建美丽乡村现场推进会精神和市委工作要求,实施“156”乡村建设工作机制,围绕乡村生活、生产、生态领域实施“八大工程”,着力打造“特色产业强村富民、特色风貌美丽宜居”的宜居宜业和美乡村。

下面,我们来了解“156”乡村建设工作机制的主要内容。

“1”即坚持“一个理念”

坚持“原生态、低成本、有特色”理念,因地制宜、实事求是,尽力而为、量力而行,加快城乡融合发展步伐。

★坚持“原生态”。尊重山、水、林、田、湖为一体的自然底色,坚持“留白、留绿、留旧、留文、留魂”,充分考虑群众的生产生活习惯,更加注重实用性、便捷性,凸显生态特色,充分彰显乡村独特风貌。

★坚持“低成本”。从村民反映最强烈、需求最迫切的突出问题入手,以优化完善为主,不搞大拆大建,分批分类、有计划有步骤地实施推进。

★坚持“有特色”。坚持由表及里、塑形铸魂,统筹考虑建筑风格,将红色文化、客家文化、生态文化等优秀传统乡土文化要素融入乡村建设,彰显地域特色,实现村庄“外在美”与“内在美”有机统一。

“5”即实施“五项机制”

★实施“一把手”推进机制。严格落实五级书记抓乡村振兴要求,建立健全“一把手”工作推进机制,市、县、乡党政主要领导挂帅推进乡村建设工作,建立“1+X”(农业农村部门总牵头,多部门各司其职)工作协商机制,制定可量化、可考核的具体指标,提高工作规范化、标准化水平。

★实施规划先导机制。立足解决“多规冲突”问题,建立健全“一张图”规划先导机制,按照应编尽编原则以及“多规合一”要求,编制“村民看得懂、政府用得上”的实用性村庄规划,实现“一张蓝图绘到底”。

★实施农房建设管控机制。立足解决“有新房没新村”问题,建立健全农房规划建设管理机制。开展既有农房综合整治,逐步改善农房“高大裸空”状况,全面提升农村风貌管控水平。

★实施共建共享机制。立足解决“重建设、轻管护”问题,建立健全“党政主导、群众主体、社会参与”的共建共享机制,完善财政补贴和农户付费合理分担相结合的办法,推动村庄保洁、垃圾转运、污水治理等项目市场化运营,探索建立“红黑榜”“积分制”等长效管护机制,形成乡村建设共建共治共享格局。

★实施党建引领机制。立足解决部分乡村“空心化”、村级组织“人难选、选人难”,以及党员干部联系服务群众精准化、精细化不够等问题,进一步深化“跨村联建”“人才回

引”等模式。围绕组织联建、产业联动、民生联办、乡村联治,因地制宜探索“产业联盟”“区域联建”“村企共建”等形式,打造区域党建共同体。

“6”即采取“六种模式”

★建设文化传承型美丽乡村。针对历史文化特色明显的村落,用好传统建筑风貌和民风民俗资源,坚持挖掘、保护、传承并重,适度引入社会力量参与,加强农村思想道德建设,精心打造乡村“软实力”,培育文化传承型美丽乡村品牌,着力推动文旅融合发展。

★建设产业融合型美丽乡村。针对产业基础较好的村落,发挥乡村资源禀赋和产业基础优势,按照宜粮则粮、宜农则农、宜工则工的思路,引导发展“一村一品、一乡一业”,持续做大做强主导产业,实现群众稳定增收。

★建设休闲旅游型美丽乡村。针对旅游资源丰富、交通区位优越的村落,做好休闲旅游文章,挖掘人文景观,推动田园变公园、村庄变景区、农房变客房、村民变股东,全力经营好美丽乡村,全力发展周末游、短途游、亲子游等新型业态,扶持农家乐、森林人家品牌建设,逐步形成一批乡村旅游“打卡点”。

★建设生态保护型美丽乡村。针对生态环境优美的村落,践行“绿水青山就是金山银山”理念,健全完善生态价值落实机制,因地施策开发利用,打造生态品牌,培育“生态+”农业、文化、旅游等新业态,把“生态优势”变成“民生福利”。

★建设整村迁建型美丽乡村。针对地处偏远、生态环境脆弱、不宜生产生活、空心化严重的村落,围绕乡村可持续发展目标,在尊重农民意愿的基础上,稳妥有序推进易地搬迁,依托小城镇、产业园区、旅游景区等适宜区域进行安置,村落原址因地制宜还耕还林。

★建设保护开发型美丽乡村。针对地处城市附近的城郊村,坚持保护与开发并重的原则,在充分尊重群众主体意愿基础上,统筹好整治与拆迁、安置与配套、开发与保护、发展与维稳等关系,谋划好修旧如旧与拆旧建新,合理优化完善配套设施,加快保护开发型美丽乡村建设。

实施“八大工程”

(一)实施农村道路畅通工程,管好农村路。

★围绕“四好农村路”建设,完善交通基础设施。

★持续提升农村路网等级,延伸通达深度,重点推进建制村通双车道比例、较大自然村通硬化路、美丽农村路建设、农村客运公交化改造等项目实施。

(二)实施农村供水保障工程,供好农村水。

★加快推进城乡供水一体化建设,强化水源保护和水质保障,完善抗旱水源工程体系,全面提升农村供水保障水平。

(三)实施农房质量安全提升工程,盖好农村房。

★因地制宜编制村庄规划。

★合理安排农村村民住宅建设用地,引导优先利用存量建设用地,专项保障农村村民住宅建设用地需求。

★深化农房规划建设管理机制,推进既有裸房整治,开展农村房屋安全隐患排查,加强历史文化名镇名村、传统村落、传统民居保护与利用等。

(四)实施农村教育提升工程,办好农村学。

★落实《龙岩市实施“教育强市”战略推进教育高质量发展的若干措施》,实施县域农村普通高中发展提升行动计划,改善农村义务教育学校基本办学条件,提升农村普惠性学前教育资源办学水平。

(五)实施基层服务能力提升工程,行好农村医。

★落实《龙岩市进一步深化医改实施“健康龙岩”战略推进卫生健康事业高质量发展的若干措施》,继续深入开展“优质服务基层行”活动,推进基层医疗卫生机构达标建设,到2025年底全市实现常住人口800人以上行政村公益性标准化村卫生所建设全覆盖。

(六)实施数字乡村建设发展工程,织好农村网。

★加强农村信息基础设施建设,推进数字乡村发展。

★推进“互联网+”农产品出村进城项目建设,发展智慧农业。

★加快线上线下“普惠金融·福龙驿站”平台建设,促进“政务+民生+金融”乡村站点资源整合。

★积极完善农村流通基础设施与电子商务服务体系,助推“互联网+农业”深度融合。

(七)实施农村建设品质提升工程,绘好农村颜。

★组织实施农村建设品质提升工程,持续开展“两治一拆”专项行动,改善农村人居环境,提升农村生活居住品质。

(八)实施特色现代农业高质量发展工程,兴好农村业。

★做优做强畜禽、蔬菜、果茶、林竹花卉、薯业、食用菌、渔业等七大特色产业,打造优势特色产业集群,发展林下经济,做好“土特产”文章,唱响“红古田”品牌。

★巩固提升水土流失治理“长汀经验”,进一步加强水土保持工作;拓展提升林改“武平经验”,进一步深化林业综合改革发展,畅通绿水青山向金山银山转化路径。

(本版文字由融媒体记者 曾俊钦 施薇整理;本版图片由融媒体记者 郭亦斌 谢泽铧 方晨颖 章宸睿提供)