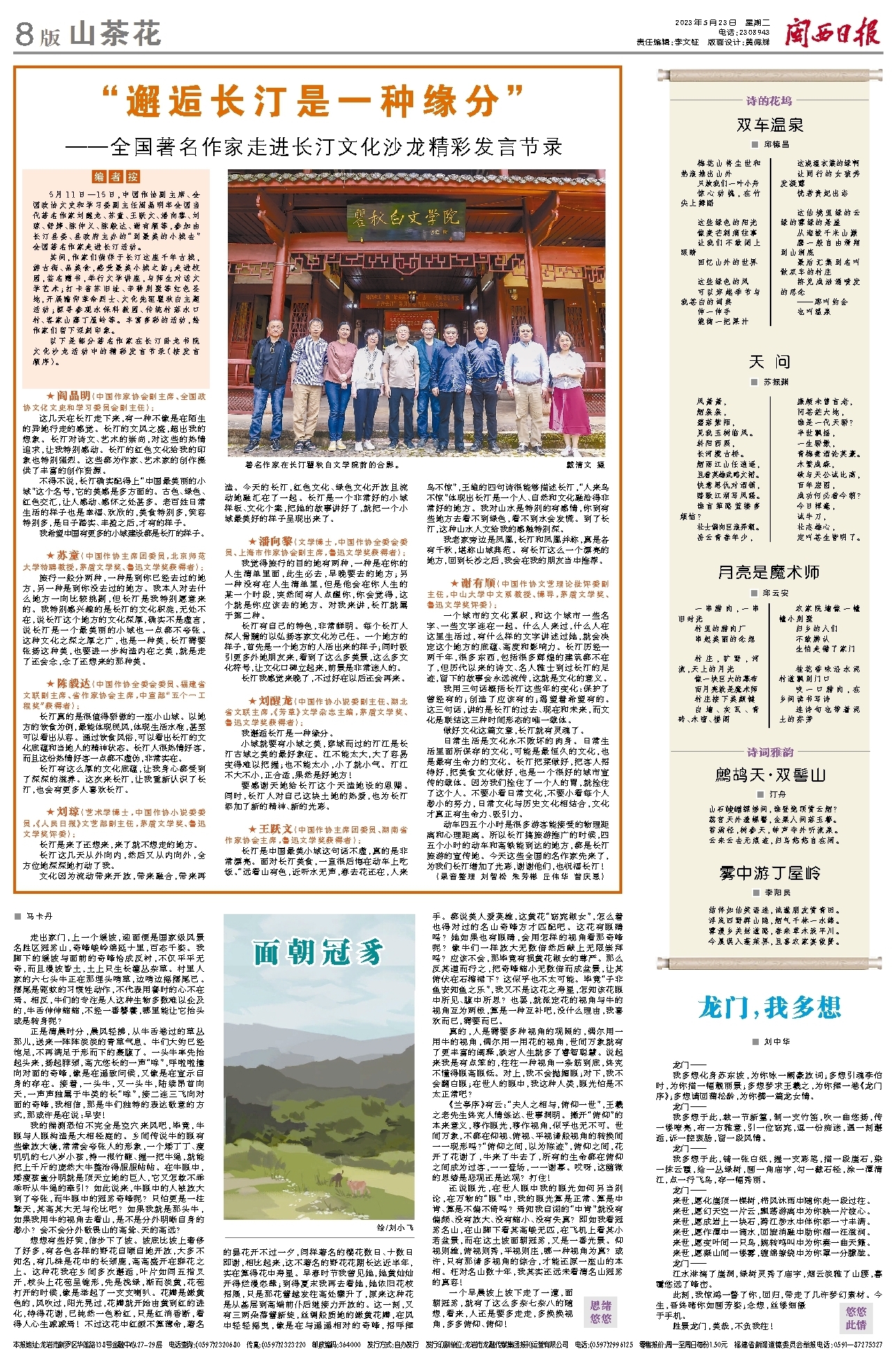

面朝冠豸

绘/刘小飞

■ 马卡丹

走出家门,上一个缓坡,迎面便是国家级风景名胜区冠豸山,奇峰峻岭绵延十里,百态千姿。我脚下的缓坡与面前的奇峰恰成反衬,不仅平平无奇,而且漫坡皆土,土上只生长灌丛杂草。村里人家的六七头牛正在那埋头啃草,边啃边摇摆尾巴。摆尾是驱蚊的习惯性动作,不代表用餐时的心不在焉。相反,牛们的专注是人这种生物多数难以企及的,牛舌伸伸缩缩,不经一番饕餮,哪里能让它抬头或是转身呢?

正是清晨时分,晨风轻拂,从牛舌卷过的草丛那儿,送来一阵阵淡淡的青草气息。牛们大约已经饱足,不再满足于形而下的裹腹了。一头牛率先抬起头来,扬起脖颈,高亢悠长的一声“哞”,呼啦啦撞向对面的奇峰,像是在遥致问候,又像是在宣示自身的存在。接着,一头牛,又一头牛,陆续昂首向天,一声声独属于牛类的长“哞”,接二连三飞向对面的奇峰,我相信,那是牛们独特的表达敬意的方式,那或许是在说:早安!

我的揣测恐怕不完全是空穴来风吧,毕竟,牛眼与人眼构造是大相径庭的。乡间传说牛的眼有些像放大镜,常常会夸张人的形象,一个矮丁丁、瘦叽叽的七八岁小孩,持一根竹鞭、握一把牛绳,就能把上千斤的庞然大牛整治得服服帖帖。在牛眼中,矮瘦孩童分明就是顶天立地的巨人,它又怎敢不乖乖听从牛绳的牵引?如此说来,牛眼中的人被放大到了夸张,而牛眼中的冠豸奇峰呢?只怕更是一柱擎天,其高其大无与伦比吧?如果我就是那头牛,如果我用牛的视角去看山,是不是分外明晰自身的渺小?会不会分外敬畏山的高耸、天的高远?

想想有些好笑,信步下了坡。坡底比坡上奢侈了好多,有各色各样的野花自顾自地开放,大多不知名,有几株是花中的长颈鹿,高高盛开在群花之上。这种花我在乡间多次邂逅,叶片如同五指叉开,枝头上花苞呈锥形,先是浅绿,渐而淡黄,花苞打开的时候,像是举起了一支支喇叭。花瓣是嫩黄色的,风吹过,阳光晃过,花瓣就开始由黄到红的进化,待得花谢,已纯然一色粉红,只是红消香断,看得人心生戚戚焉!不过这花中红颜不算薄命,著名的昙花开不过一夕,同样著名的樱花数日、十数日即谢,相比起来,这不著名的野花花期长达近半年,实在算得花中寿星。早春时节我曾见她,她黄灿灿开得烂漫恣肆;到得夏末我再去看她,她依旧花枝招展,只是那花蕾越发往高处攀升了,原来这种花是从基层到高端前仆后继接力开放的。这一刻,又有三两朵蓓蕾新绽,丝绸般质地的嫩黄花瓣,在风中轻轻摇曳,像是在与遥遥相对的奇峰,招呼挥手。都说美人爱英雄,这黄花“窈窕淑女”,怎么着也得对过的名山奇峰方才匹配吧。这花有眼睛吗?她如果也有眼睛,会用怎样的视角看那奇峰呢?像牛们一样放大无数倍然后献上无限崇拜吗?应该不会,那毕竟有损黄花淑女的尊严。那么反其道而行之,把奇峰缩小无数倍而成盆景,让其俯伏在石榴裙下?这似乎也不太可能。毕竟“子非鱼安知鱼之乐”,我又不是这花之寿星,怎知该花眼中所见、腹中所思?也罢,就派定花的视角与牛的视角互为两极,算是一种互补吧,没什么理由,我喜欢而已,需要而已。

真的,人是需要多种视角的观照的,偶尔用一用牛的视角,偶尔用一用花的视角,世间万象就有了更丰富的阐释,跌宕人生就多了睿智聪慧。说起来我是有点笨的,往往一种视角一条筋到底,终究不懂得眼高眼低。对上,我不会抛媚眼;对下,我不会翻白眼;在世人的眼中,我这种人类,眼光怕是不太正常吧?

《兰亭序》有云:“夫人之相与,俯仰一世”,王羲之老先生终究人情练达、世事洞明。撇开“俯仰”的本来意义,移作眼光,移作视角,似乎也无不可。世间万象,不都在仰视、俯视、平视诸般视角的转换间一一现形吗?“俯仰之间,以为陈迹”,俯仰之间,花开了花谢了,牛来了牛去了,所有的生命都在俯仰之间成为过客,一一登场,一一谢幕。哎呀,这幽微的思绪是悲观还是达观?打住!

还说眼光,在世人眼中我的眼光如何另当别论,在万物的“眼”中,我的眼光算是正常、算是中肯、算是不偏不倚吗?焉知我自诩的“中肯”就没有偏颇、没有放大、没有缩小、没有失真?即如我看冠豸名山,在山脚下看其高峻无匹,在飞机上看其小若盆景,而在这土坡面朝冠豸,又是一番光景。仰视则雄,俯视则秀,平视则庄,哪一种视角为真?或许,只有那诸多视角的综合,才能还原一座山的本相。枉对名山数十年,我其实还远未看清名山冠豸的真容!

一个早晨坡上坡下走了一遭,面朝冠豸,就有了这么多杂七杂八的随想,看来,人还是要多走走,多换换视角,多多俯仰、俯仰!