- 放大

- 缩小

- 默认

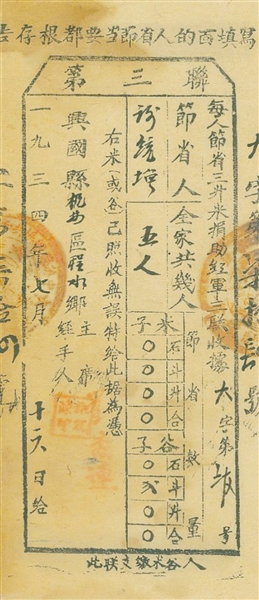

每人节省三升米捐助红军三联收据:

军民鱼水情深的生动写照

每人节省三升米捐助红军三联收据

■ 洪荣昌

在中华苏维埃共和国粮食票证中,有一种收据非常特殊,叫做“每人节省三升米捐助红军三联收据”。尽管这些收据记录的节省数量不是特别多,但却表达了苏区人民群众支持革命战争,支援红军消灭国民党反动派的真情实意,是军民鱼水情深的生动写照。

由于遭受国民党反动派政治上的迫害、军事上的“围剿”、经济上的封锁,中央苏区的财政极为困难。都说“巧妇难为无米之炊”,受到经费的掣肘,很多工作难以开展。为使有限的经费能够保证前方的需要,党和苏维埃政府在财政上贯彻节省方针。我们所看到的“每人节省三升米捐助红军三联收据”,就是苏区节省运动的一个缩影。它像是历史的老照片,记录了那个时期曾经发生过的故事。

苏区的节省运动很早就已展开。闽西苏维埃政府曾经于1931年9月作出规定:“各级政府办公的费用,在现在财政困难情形之下,须尽量节省,工作人员须规定额数,不得随便安插闲员,所有群众团体,除少先队儿童团以外,一概不得在政府预算内开支。”“一苏大”以后,苏区的财政支出发生了较大变化,不仅项目增加了,各项支出规模也扩大,尤其是红军部队的供给在不断增加,而另一方面红军的筹款却不断减少,这对于本就困难的苏区财政来说,更是雪上加霜。

1931年11月,中华苏维埃共和国成立不久,人民委员会就发布第三号通令,号召各级政府务须立即开展节俭运动,帮助红军发展革命战争,要求所有地方政府的预算支出、杂费等,必须尽量减少,不必要的工作人员须一律裁减,甚至一张纸、一支笔都不得浪费,以免多耗经费。

1933年10月,第五次反“围剿”战争开始之后,为了使节省运动成为有组织有计划的群众运动,更实际地帮助革命战争,中央政府机关于11月20日成立了节省委员会。随后,各级政府和各团体机关也相继成立了节省委员会,加强了对节省运动的组织领导。12月2日,中央政府机关报《红色中华》向全苏区广大群众发出了“实践六项节省规约”的号召,六项节省规约是:(一)每天节省一个铜板;(二)不进馆子,不吃零食;(三)节省办公费百分之三十;(四)普遍建立节省箱;(五)每个伙食单位建立一个菜园;(六)开展反浪费反官僚主义的斗争。

这里有一个真实的故事。1933年冬,为了克服困难,支援前线,苏区当时点菜油灯,规定每2至3人共用一盏灯、一根灯芯。毛泽东是中央政府主席,按规定可以点三根灯芯,为了节约,他和大家一样用一根灯芯,每天晚上都在昏暗的灯光下工作。在他的模范行为带领下,整个苏区掀起了节约运动的高潮,形成了“苏区干部好作风,自带干粮去办公,日穿草鞋干革命,夜打灯笼访贫农”的优良传统。

1934年6月,蒋介石开始发动对中央苏区的全面进攻。中共中央委员会、中央政府人民委员会为紧急动员筹集24万担粮食供给红军,发布《致各级党部及苏维埃信》,要求:真正开展群众的节省三升米的运动,从节省中得到75000担谷子。这项运动得到了苏区群众的大力支持,截至7月底,江西各县都超额完成了任务,福建的长汀、汀东、兆征等县比原计划超额8700多担,保证了红军的粮食供给。

“每人节省三升米捐助红军三联收据”记录下了苏区群众对中国革命的贡献。苏区广大群众节衣缩食,红薯芋头当主粮,将家中的粮食大部或全部交给政府,运往前线支援红军作战。长汀赤田区下江乡妇女主任,其丈夫和哥哥都在当红军,当借谷运动动员大会一召开,她就自告奋勇认借60担谷子给红军。会上,她告诉大家:“今年,我家收割谷子30多担,我全部交给红军。不够的,我将家里一头一百多斤重的肉猪卖掉,买回谷子送给红军。家里粮食不够,就用杂粮野菜充饥,只要红军哥哥吃饱饭,多消灭敌人,保卫我们的土地,保卫人民的利益,就是再饥再饿,我也情愿。”正是因为苏区有千千万万个像妇女主任这样的人,红军才能吃饱肚子打胜仗。

苏区群众性的节省运动,由于干部以身作则、吃苦在前、带头节省,依靠和发动群众,军政、军民共同节省,以及把节省运动与反贪污反浪费结合起来,把节省运动与统一财政、裁减工作人员和发展生产结合起来,为解决苏区的财政困难积累了经验。这种艰苦奋斗、勤俭节约的精神,对于今天我们建设节约型社会,仍有十分重要的现实意义。