临江楼前的沉思

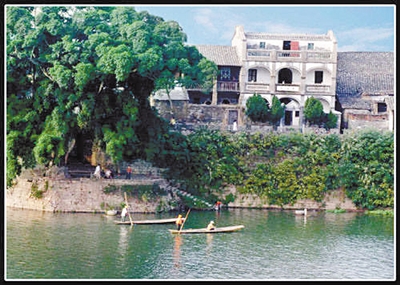

上杭临江楼(资料图)

□ 邱子祥

家居上杭县城,去过多少次临江楼,我无法确切记忆,但可以说至少在20次以上。每次去,总是被一代伟人毛泽东的《采桑子·重阳》感怀启迪。“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳,战地黄花分外香。一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光,寥廓江天万里霜。”

1929年6月22日在龙岩城召开的红四军第七次党代会上,受党内各种错误思想的影响,毛泽东的正确主张没有得到普遍的认同,落选了红四军前委书记职务,离开红四军,到闽西指导地方工作。屋漏偏逢连夜雨。此时的他,又患上当时很难治愈的疟疾。政治的失意、敌势的紧迫、战友的误解、躯体的顽症,让他心力交瘁。

但是,只过了三个多月,毛泽东在临江楼写出了《采桑子·重阳》这首彪炳史册、脍炙人口的诗词,足见毛泽东革命意志之坚定和饱满的革命乐观主义精神。

毛泽东在临江楼住了20多天。期间,朱德等多次前往探望,而他们更多的是在江边大榕树下促膝谈心。俗语道:“朱毛朱毛,朱不离毛,毛不离朱”,毛泽东与朱德的手终于紧紧地握在一起。两个月后的12月28日,大雪纷飞,篝火熊熊,具有里程碑意义的古田会议胜利召开。会议选举了毛泽东、朱德、陈毅等为红四军前委委员,毛泽东当选前委书记,会议还一致通过了主要内容为《关于纠正党内错误思想》的古田会议决议案,由此奠定了中国革命最终胜利的坚强基石。

在临江楼,我还分享着名人佳作的崇敬情怀。1971年初秋,上山下乡于上杭山村的厦门女知青舒婷(后被称为中国的“朦胧诗女皇”)在临江楼前的大榕树下流连忘返,思绪万千。面对毛泽东的《采桑子·重阳》,她情不自禁,脱口而出一首《寄杭城》:“江水一定还是那么湛蓝湛蓝,杭城的倒影在涟漪中摇荡,那江边默默的小亭子哟,/可还记得我们的心愿和向往。/榕树下,大桥旁,/是谁还坐在那个老地方,/他的心是否同渔火一起,/漂泊在茫茫的江天上。”

1976年10月,毛泽东逝世后不久。著名作家何为来到上杭临江楼。秋色无涯,菊花盛开,时值粉碎“四人帮”,结束十年浩劫的历史转折时刻。他睹物感念,神思飞越,写下了再现人民领袖与上杭红土地别样情缘的散文《临江楼记》,被选入中学的《语文》教材。

怀着崇敬的心情,我又一次来到了临江楼。驻足“毛泽东九到上杭”路线图,轻足缓步登上二楼阳台,望着眼前的青山绿水和上杭县城的日新月异变化,我顿感激情满怀,思绪万千。

临江楼,光荣的楼。闽西人民,英雄的人民。