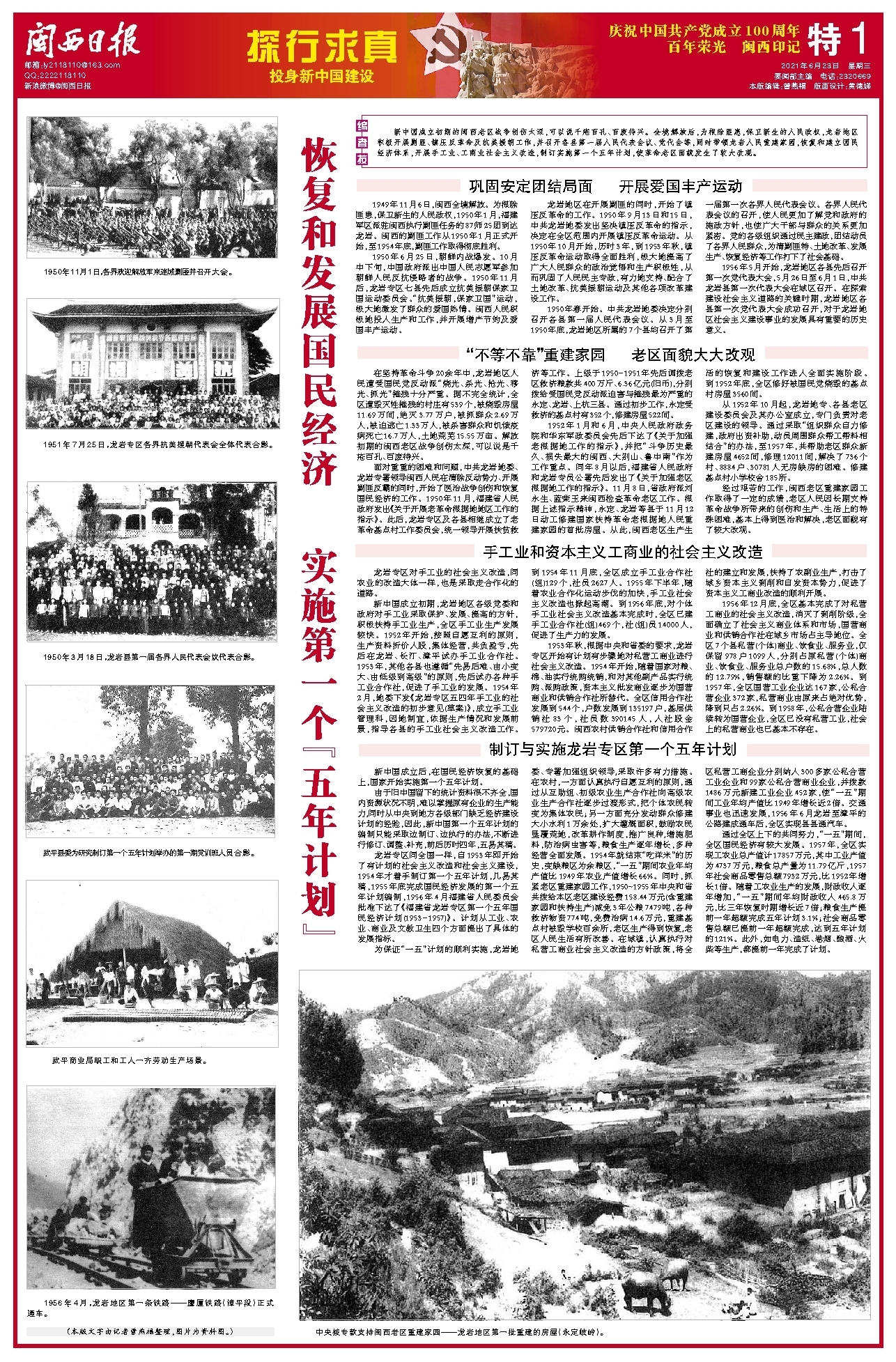

恢复和发展国民经济 实施第一个“五年计划”

编者按

新中国成立初期的闽西老区战争创伤太深,可以说千疮百孔、百废待兴。全境解放后,为根除匪患,保卫新生的人民政权,龙岩地区积极开展剿匪、镇压反革命及抗美援朝工作,并召开各县第一届人民代表会议、党代会等,同时带领龙岩人民重建家园,恢复和建立国民经济体系,开展手工业、工商业社会主义改造,制订实施第一个五年计划,使革命老区面貌发生了较大改观。

巩固安定团结局面 开展爱国丰产运动

1949年11月6日,闽西全境解放。为根除匪患,保卫新生的人民政权,1950年1月,福建军区派驻闽西执行剿匪任务的87师25团到达龙岩。闽西的剿匪工作从1950年1月正式开始,至1954年底,剿匪工作取得彻底胜利。

1950年6月25日,朝鲜内战爆发。10月中下旬,中国政府派出中国人民志愿军参加朝鲜人民反抗侵略者的战争。1950年11月后,龙岩专区七县先后成立抗美援朝保家卫国运动委员会。“抗美援朝,保家卫国”运动,极大地激发了群众的爱国热情。闽西人民积极地投入生产和工作,并开展增产节约及爱国丰产运动。

龙岩地区在开展剿匪的同时,开始了镇压反革命的工作。1950年9月13日和15日,中共龙岩地委发出坚决镇压反革命的指示,决定在全区范围内开展镇压反革命运动。从1950年10月开始,历时3年,到1953年秋,镇压反革命运动取得全面胜利,极大地提高了广大人民群众的政治觉悟和生产积极性,从而巩固了人民民主专政,有力地支持、配合了土地改革、抗美援朝运动及其他各项改革建设工作。

1950年春开始。中共龙岩地委决定分别召开各县第一届人民代表会议。从3月至1950年底,龙岩地区所属的7个县均召开了第一届第一次各界人民代表会议。各界人民代表会议的召开,使人民更加了解党和政府的施政方针,也使广大干部与群众的关系更加紧密。党的各级组织通过民主建政,团结动员了各界人民群众,为清剿匪特、土地改革、发展生产、恢复经济等工作打下了社会基础。

1956年5月开始,龙岩地区各县先后召开第一次党代表大会,5月26日至6月1日,中共龙岩县第一次代表大会在城区召开。在探索建设社会主义道路的关键时期,龙岩地区各县第一次党代表大会成功召开,对于龙岩地区社会主义建设事业的发展具有重要的历史意义。

“不等不靠”重建家园 老区面貌大大改观

在坚持革命斗争20余年中,龙岩地区人民遭受国民党反动派“烧光、杀光、抢光、移光、抓光”摧残十分严重。据不完全统计,全区遭毁灭性摧残的村庄有539个,被烧毁房屋11.69万间,绝灭3.77万户,被抓群众2.69万人,被迫逃亡1.33万人,被杀害群众和饥饿疫病死亡16.7万人,土地荒芜15.55万亩。解放初期的闽西老区战争创伤太深,可以说是千疮百孔、百废待兴。

面对重重的困难和问题,中共龙岩地委、龙岩专署领导闽西人民在清除反动势力、开展剿匪反霸的同时,开始了医治战争创伤和恢复国民经济的工作。1950年11月,福建省人民政府发出《关于开展老革命根据地地区工作的指示》。此后,龙岩专区及各县相继成立了老革命基点村工作委员会,统一领导开展扶贫救济等工作。上级于1950-1951年先后调拨老区救济粮款共400万斤、6.36亿元(旧币),分别拨给受国民党反动派迫害与摧残最为严重的永定、龙岩、上杭三县。通过初步工作,永定受救济的基点村有352个,修建房屋522间。

1952年1月和6月,中央人民政府政务院和华东军政委员会先后下达了《关于加强老根据地工作的指示》,并把“斗争历史最久、损失最大的闽西、大别山、鲁中南”作为工作重点。同年8月以后,福建省人民政府和龙岩专员公署先后发出了《关于加强老区根据地工作的指示》。11月8日,省政府派刘永生、蓝荣玉来闽西检查革命老区工作。根据上述指示精神,永定、龙岩等县于11月12日动工修建国家扶持革命老根据地人民重建家园的首批房屋。从此,闽西老区生产生活的恢复和建设工作进入全面实施阶段。到1952年底,全区修好被国民党烧毁的基点村房屋3560间。

从1952年10月起,龙岩地专、各县老区建设委员会及其办公室成立,专门负责对老区建设的领导。通过采取“组织群众自力修建,政府出资补助,动员周围群众帮工帮料相结合”的办法,至1957年,共帮助老区群众新建房屋4652间,修理12011间,解决了736个村、8884户、30781人无房缺房的困难。修建基点村小学校舍185所。

经过艰苦的工作,闽西老区重建家园工作取得了一定的成绩,老区人民因长期支持革命战争所带来的创伤和生产、生活上的特殊困难,基本上得到医治和解决,老区面貌有了较大改观。

手工业和资本主义工商业的社会主义改造

龙岩专区对手工业的社会主义改造,同农业的改造大体一样,也是采取走合作化的道路。

新中国成立初期,龙岩地区各级党委和政府对手工业采取保护、发展、提高的方针,积极扶持手工业生产,全区手工业生产发展较快。1952年开始,按照自愿互利的原则,生产资料折价入股,集体经营,共负盈亏,先后在龙岩、长汀、漳平试办手工业合作社。1953年,其他各县也遵循“先易后难、由小变大、由低级到高级”的原则,先后试办各种手工业合作社,促进了手工业的发展。1954年2月,地委下发《龙岩专区五四年手工业的社会主义改造的初步意见(草案)》,成立手工业管理科,因地制宜,依据生产情况和发展前景,指导各县的手工业社会主义改造工作。到1954年11月底,全区成立手工业合作社(组)129个,社员2627人。1955年下半年,随着农业合作化运动步伐的加快,手工业社会主义改造也掀起高潮。到1956年底,对个体手工业社会主义改造基本完成时,全区已建手工业合作社(组)469个,社(组)员14000人,促进了生产力的发展。

1953年秋,根据中央和省委的要求,龙岩专区开始有计划有步骤地对私营工商业进行社会主义改造。1954年开始,随着国家对粮、棉、油实行统购统销,和对其他副产品实行统购、派购政策,资本主义批发商业逐步为国营商业和供销合作社所替代。全区信用合作社发展到544个,户数发展到135197户,基层供销社83个,社员数390145人,入社股金579720元。闽西农村供销合作社和信用合作社的建立和发展,扶持了农副业生产,打击了城乡资本主义剥削和自发资本势力,促进了资本主义工商业改造的顺利开展。

1956年12月底,全区基本完成了对私营工商业的社会主义改造,消灭了剥削阶级,全面确立了社会主义商业体系和市场,国营商业和供销合作社在城乡市场占主导地位。全区7个县私营(个体)商业、饮食业、服务业,仅保留978户1099人,分别占原私营(个体)商业、饮食业、服务业总户数的15.68%,总人数的12.79%,销售额的比重下降为2.26%。到1957年,全区国营工业企业达167家,公私合营企业372家,私营商业由原来占绝对优势,降到只占2.26%。到1958年,公私合营企业陆续转为国营企业,全区已没有私营工业,社会上的私营商业也已基本不存在。

制订与实施龙岩专区第一个五年计划

新中国成立后,在国民经济恢复的基础上,国家开始实施第一个五年计划。

由于旧中国留下的统计资料很不齐全,国内资源状况不明,难以掌握原有企业的生产能力,同时从中央到地方各级部门缺乏经济建设计划的经验,因此,新中国第一个五年计划的编制只能采取边制订、边执行的办法,不断进行修订、调整、补充,前后历时四年,五易其稿。

龙岩专区同全国一样,自1953年即开始了有计划的社会主义改造和社会主义建设,1954年才着手制订第一个五年计划,几易其稿,1955年底完成国民经济发展的第一个五年计划编制,1956年4月福建省人民委员会批准下达了《福建省龙岩专区第一个五年国民经济计划(1953-1957)》。计划从工业、农业、商业及文教卫生四个方面提出了具体的发展指标。

为保证“一五”计划的顺利实施,龙岩地委、专署加强组织领导,采取许多有力措施。在农村,一方面认真执行自愿互利的原则,通过从互助组、初级农业生产合作社向高级农业生产合作社逐步过渡形式,把个体农民转变为集体农民;另一方面充分发动群众修建大小水利1万余处,扩大灌溉面积,鼓励农民垦覆荒地,改革耕作制度,推广良种,增施肥料,防治病虫害等,粮食生产逐年增长,多种经营全面发展。1954年就结束“吃洋米”的历史,变缺粮区为余粮区,“一五”期间农业年均产值比1949年农业产值增长66%。同时,抓紧老区重建家园工作,1950~1955年中央和省共拨给本区老区建设经费158.44万元(含重建家园和扶持生产)减免3年公粮7479吨,各种救济物资774吨,免费治病14.6万元,重建基点村被毁学校百余所,老区生产得到恢复,老区人民生活有所改善。在城镇,认真执行对私营工商业社会主义改造的方针政策,将全区私营工商企业分别纳入300多家公私合营工业企业和99家公私合营商业企业,并拨款1486万元新建工业企业452家,使“一五”期间工业年均产值比1949年增长近2倍。交通事业也迅速发展,1956年6月龙岩至漳平的公路建成通车后,全区实现县县通汽车。

通过全区上下的共同努力,“一五”期间,全区国民经济有较大发展。1957年,全区实现工农业总产值计17857万元,其中工业产值为4737万元,粮食总产量为11.79亿斤,1957年社会商品零售总额7932万元,比1952年增长1倍。随着工农业生产的发展,财政收入逐年增加,“一五”期间年均财政收入465.8万元,比三年恢复时期增长近7倍;粮食生产提前一年超额完成五年计划3.1%;社会商品零售总额已提前一年超额完成,达到五年计划的121%。此外,如电力、造纸、卷烟、酿酒、火柴等生产,都提前一年完成了计划。

(本版文字由记者曾燕福整理,图片为资料图。)