- 放大

- 缩小

- 默认

不灭豺狼誓不休 闽西健儿逞英豪

——新四军第二支队北上抗日

平津危矣,华北危矣,中华民族危矣!

在抗日救亡的关键时刻,1937年10月2日,中共中央同国民党谈判达成协议,将在南方八省十五块游击区的红军游击队改编为国民革命新编第四军。次年1月6日,新四军军部命令闽西南、闽粤边、闽赣边的红军游击队改编为新四军第二支队,张鼎丞为司令员。

命令传达后,闽粤边的红三团和闽赣边的(长)汀瑞(金)游击队相继开赴龙岩白土,同闽西红军游击队会合。之后,各部红军游击队改编为第二支队第三、第四团。第三团由原闽西红八团、龙岩县独立营和汀瑞游击队组成,第四团由原闽西红九团,上杭、永定红军游击队、闽南红三团等组成。全支队共2400余人。

1938年3月1日,张鼎丞、邓子恢、谭震林率领新四军第二支队全体指战员,告别前来欢送的父老乡亲,告别可爱的故乡,告别曾经浴血奋战的红色土地,慷慨激昂,挥泪高唱“我们捍卫祖国,我们齐奔沙场,千年夙愿,如今得偿……”的抗日战歌,浩浩荡荡地踏上了奔赴苏皖抗日前线的征途。

为了国家的独立和民族的解放,编入新四军第二支队的闽西儿女,在司令员张鼎丞等人的率领下,以“不灭豺狼誓不休”的大无畏英雄气概,毅然投身并奋战在各抗日战场,前仆后继,与侵略者进行了不屈不挠的斗争。

闽西英儿驰骋在大江南北,与敌寇展开了长期艰苦的斗争。

由张鼎丞领导的二支队与陈毅领导的一支队互相配合,共同努力,至1938年底,建立了以茅山为中心的苏南抗日根据地。邓子恢和张云逸、罗炳辉等一起,开辟了淮南抗日根据地,在津浦路西侧12个县建立起中共领导的抗日民主政权,邓子恢帮助彭雪枫整顿部队,开展反日伪“扫荡”斗争,巩固和发展了淮北抗日根据地。陈丕显参与领导保卫黄桥的战斗,取得消灭韩德勤顽军11000余人、俘虏4000人的重大胜利。

在抗日战场上,闽西子弟善于捕捉一切有利战机歼灭日军,1940年6月1日,日军南浦旅团冈本联队吉田中队侵犯句容三岔地区,二支队副司令廖海涛,四团政治部主任王直指挥四团三营和支队部特务连击毙日军中队长吉田等130余人,缴获步枪60余支、炮1门。陈毅特发电报给廖海涛传令表扬。3天后,日伪军数千人并配有骑兵、坦克合击二支队于虬山一带,二支队利用叶家棚子的有利地形,在毙伤日军40余人及战马数十匹后,机动转移。1944年3月,陈丕显与粟裕等发起车桥战役,共歼灭日军460余人、伪军500余人,生俘日军24人,缴获大批武器和军用品,解放了车桥地区,使苏中、苏北、淮南、淮北根据地连成一片。

闽西儿女的热血洒遍了全国各个抗日战场,陈明、廖海涛、罗化成等烈士,就是闽西儿女中勇于献身的杰出代表。他们用热血谱写了一曲曲威武雄壮、可歌可泣的英雄赞歌。

烈士们的英名将与中华大地永世长存!

白土整编誓师 奔赴抗日前线

1938年的春天,在闽西革命策源地——龙岩白土(今新罗东肖),闽西南游击健儿云集,爱国人士往来不绝,一片欢声笑语,一派斗志昂扬。

1月初,邓子恢率领活动在龙岩白沙、苏邦一带的抗日义勇军第一、三大队进驻白土。张鼎丞带领在永定金丰集中的第二大队和闽粤赣边省委机关前来会集。闽南重建后的红三团和汀瑞游击队也都先后开到白土参加改编。漳厦、潮汕等地的抗日救亡团体及知识青年、海外侨胞,都纷纷来此联系,毅然参加新四军,投身抗日洪流。

此时,谭震林从南昌新四军军部接受关防命令回来,宣告新四军第二支队正式成立。二支队司令员张鼎丞,副司令员谭震林,参谋长罗忠毅,政治部主任王集成。邓子恢调任新四军政治部副主任。闽西南抗日义勇军分别编入新四军第二支队第三、四两团。

在白土整训期间,迎来了国共第二次合作后的第一个春节。龙岩城乡群众喜气洋洋,张灯结彩,民间舞狮队、采茶灯舞队等络绎不绝到白土表演,兴起了春节慰问部队、勉励战士英勇杀敌的热潮,处处可见军民同心的场景。

新四军第二支队在整训期间,派出工作队、宣传队到各地开展抗日宣传,推动抗日救亡运动。支队政治部把来自漳厦、潮梅各地的青年学生和从缅甸、泰国、新加坡等地回国的爱国侨胞100多人组成抗日宣传队,前往各地宣传演出。由沈尔七率领的菲律宾华侨归国抗日义勇队30人,满怀抗日救国热情,不远千里来到白土,受到支队领导热烈欢迎,编入支队政治部,改称“菲律宾华侨归国随军服务团”。他们在白土、龙岩城开展宣传活动,教唱《大刀进行曲》、《义勇军进行曲》等抗日歌曲,张贴标语,进行街头宣传,还公演了《打倒日本侵略者》的“活报剧”,形象逼真,鼓舞士气,深受群众欢迎。

中共龙岩县委按照省委部署,组织工作队深入各地宣传动员,发动青年参军入伍,做好战士家属工作,尽量消除群众因部队出发而产生“没有依靠”的悲观情绪。中共东肖区委所属20个支部分别深入各村,逐户动员,发动了数十名青年参军。红坊区一次就报名参军50多人。各地出现了父母动员儿子、妻子劝说丈夫踊跃参军参战的动人情景。

1938年2月27日下午,新四军第二支队全体将士2400多人在龙聚坑双生祠堂后的后山仑坡上举行盛大的北上抗日誓师大会。参加大会的除第二支队和省委的负责人外,还邀请了龙岩、上杭、永定、平和、南靖等县的代表和爱国人士参加。国民党闽西军政当局负责人练惕生、涂思宗、张策安也应邀到会。

1938年3月1日,注定在闽西南历史上留下浓墨重彩的一笔。

新四军第二支队全体将士整装在白土红场(犀牛塘)集中待发。龙岩人民像过节一样敲锣打鼓,鞭炮长鸣,热烈欢送子弟兵奔赴抗日前线。《送郎当红军》的山歌悠扬宛转,鞭炮纸花撒落大地,干部、亲属向出征战士握手言别,千叮咛,万嘱咐,要保重身体,英勇杀敌,为龙岩和闽西人民争光。省委负责人方方、魏金水、刘永生、范乐春、吴作球等齐集于龙门路口,举行简单而热烈的欢送仪式,方方代表省委勉励闽西健儿狠狠打击日本侵略者,早日传来胜利捷报。部队雄赳赳,气昂昂,高唱抗日战歌,取道小池、古田北上,开赴抗日前线。

探访新四军第二支队后方留守处旧址“双生公祠”

追忆光辉岁月,缅怀丰功伟绩。

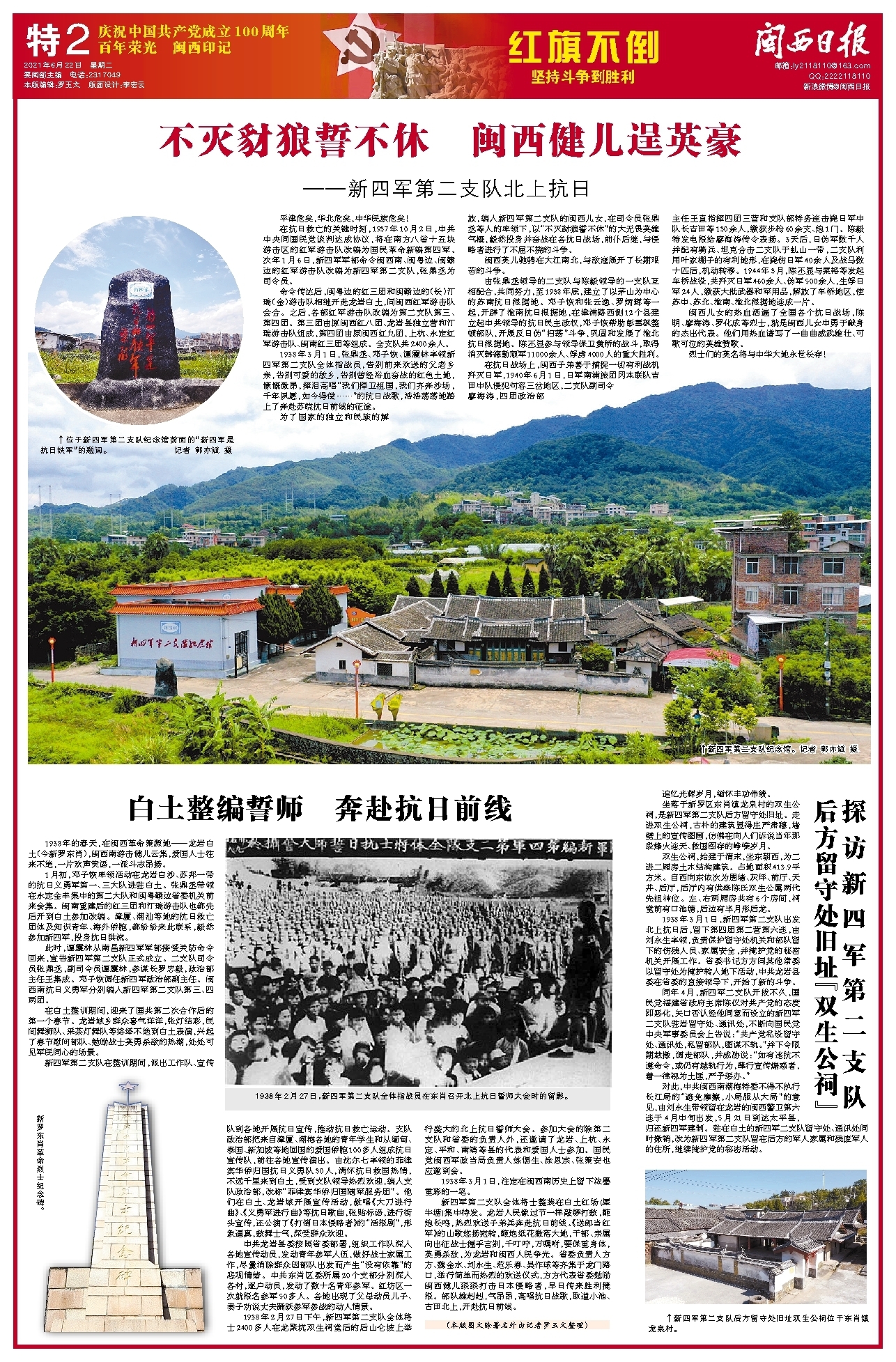

坐落于新罗区东肖镇龙泉村的双生公祠,是新四军第二支队后方留守处旧址。走进双生公祠,古朴的建筑显得庄严肃穆,墙壁上的宣传图画,仿佛在向人们诉说当年那段烽火连天、救国图存的峥嵘岁月。

双生公祠,始建于清末,坐东朝西,为二进二厢房土木结构建筑。占地面积413.9平方米。自西向东依次为围墙、灰坪、前厅、天井、后厅,后厅内有供奉陈氏双生公属两代先祖神位。左、右两厢房共有6个房间,祠堂前有口池塘,后边有半月形后龙。

1938年3月1日,新四军第二支队出发北上抗日后,留下第四团第二营第六连,由刘永生率领,负责保护留守处机关和部队留下的伤残人员、家属安全,并掩护党的秘密机关开展工作。省委书记方方同其他常委以留守处为掩护转入地下活动,中共龙岩县委在省委的直接领导下,开始了新的斗争。

同年4月,新四军二支队开拔不久,国民党福建省政府主席陈仪对共产党的态度即恶化,矢口否认经他同意而设立的新四军二支队驻岩留守处、通讯处,不断向国民党中央军事委员会上告说:“共产党私设留守处、通讯处,私留部队,图谋不轨。”并下令限期裁撤,调走部队,并威胁说:“如有违抗不遵命令,或仍有越轨行为,肆行宣传煽惑者,着一律视为土匪,严予惩办。”

对此,中共闽西南潮梅特委不得不执行长江局的“避免摩擦,小局服从大局”的意见,由刘永生带领留在龙岩的闽西警卫第六连于4月中旬出发,5月21日到达太平县,归还新四军建制。驻在白土的新四军二支队留守处、通讯处同时撤销,改为新四军第二支队留在后方的军人家属和残废军人的住所,继续掩护党的秘密活动。

(本版图文除署名外由记者罗玉文整理)