- 放大

- 缩小

- 默认

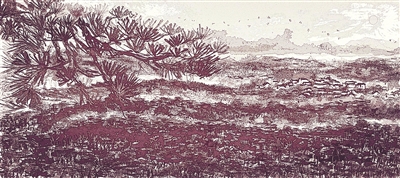

家乡在那松树成林的地方

□ 桥子

在城市生活久了,随着年龄的增长,常常会勾起思乡的情怀。每次想起家乡,不由自主地就会想到《我热恋的故乡》这首歌的第一句歌词“我的故乡并不美,低矮的草房苦涩的井水。”当年我出生成长的家乡就有如这歌词里说的一样“并不美”,虽不是低矮的草房却是低矮的土瓦房,刮风下雨令人胆战心寒,担心风卷屋上瓦,雨水漏进屋。虽不是苦涩的井水却是紧张的井水,一般一个自然村1至2口井,几百号人共用一口井,每天天蒙蒙亮就能听到村妇们去争相挑水叮叮当当的声音。这就是我的家乡长汀河田松林村。

松林顾名思义是松树成林的地方,在清代这里确实是绿树成荫、山清水秀。在长汀县志对河田的记载中有这样描述“这是一片‘五通松涛,铁山拥翠,上有芦竹,下有松林’的美丽土地”。只是近百年来,社会动荡、自然灾害、群众砍伐等原因,水土流失加剧,变成了“山光、水浊、田瘦、人穷”的地方。

这里的山称不上什么真正的山,只是零散错落的一些小山丘。我出生在上世纪七十年代初,记得小时候,山上还稀稀落落的有一些马尾松,“文革”后期砍伐厉害,没剩几棵,光秃秃的山,有点黄土高坡的样子。这里基本没有称得上名号的溪流,有的就是一些小水沟,在雨水充沛的季节,才有浑浊的流水在快速流淌着,大部分时光里是干涸的。这里人多地少,一人还分不到半亩地,而且土地贫瘠又缺水,收成不理想,分到人头更少得可怜。这里离河田集镇五六里路,但不能“市”,没办法做生意,也没钱做生意。319国道穿村而过,但村民因缺乏交通工具,出行基本靠走,出远门的极少。深山离村十多里,也没法靠山吃山。这样的环境使松林人民的日子越发艰难,要比其他地方的人付出更多的努力。

“墙头银”相当于松林村的别名。在外遇到长汀老乡,不少人问是哪个村的,只要说是松林村没多少人知道,只要一说是“墙头银”,他们都说知道知道。也许曾经有过辉煌,亦或是担心强盗掠夺而将银子藏在墙里面。至今,都没有人考证出这个地名的由来。那时的“墙头银”不是因为墙里头藏银子非常富裕而有名,恰恰相反是因为非常穷而有名,说到这个地方,一个字就是苦,用当地的一句民谣就可以说明:“墙头银大地方,番薯头子淘(配)粥汤”。

上世纪八十年代以前,当地没有烧煤,都是烧柴禾,砍柴须到十里以外的深山,这些活基本上是当地的农家妇女干的。没几天就得去一次,一般都是早上一大早出发,带点干饭,或是由家人送饭中途接应帮助挑柴,减轻一点负担。有的则完全一个人完成,停停歇歇,直到日落才归。我的大嫂个子小,勤劳能干,家里基本上是她去砍柴火,每次挑的柴火比她自己还高。还好,只要有空,母亲总是会去半路上接应。有时,大嫂在山上看到野果,会摘回来带给家人吃。我是家中的老幺,大部分的都给我了。这是艰苦年月里,留给我印象较深的童年记忆。1983年,项南赴河田考察后,对河田水土流失治理给予极大的支持和帮助,省政府每年为河田提供30万元的煤炭补贴。由此,家乡人民不再上山砍柴,家家户户开始烧煤。山上的树木不再减少,开始慢慢长起来了。

稻田缺水是当地人民最为头痛的事,红畲水库的灌溉用水要经过前面两个村才能到达我们村。白天是轮不到用水的,要等前面村子水用够了,晚上下半夜才能轮得到,而且每家每户须派出1至2个代表去“守水”,这些代表一直从本村分配到靠近水库的地方,每人负责一段,重点看住有缺口或有漏洞的地方,有时还得与其他村的村民协调下半夜不要与我们争水。我在读初中的时候参加过几次“守水”,有月亮的夜晚还好,一个人静静地看着月亮在天上移动,看云在飘动,也看着月光下白蒙蒙的田野村舍,心里不会那么的孤单害怕。在没有月亮的晚上,看到的是模模糊糊的村庄田野,一个人坐在水沟边,心里不免七上八下的,再孤寂无奈也得坚持住。

能有“守水”的机会算是不错的。水库不是经常有放水的,有放水的时候也不一定轮得到村里。不少的日子里,村民还得靠自家池塘放水。池塘水与水沟平齐放不出去后,则采用最为古老的戽水方式。戽水用的是戽斗,一种用浅口柳条笆斗或木桶做成的老式提水工具。笆斗两边系有绳子,两人相对而立,双手牵拉绳索,使之上下有节奏地戽水上来。这种戽水方式,既要有力气,也要讲究节奏和手法。村里不少的青壮年都是戽水的好手。宋陆游《村舍》诗云:“山高正对烧畲火,溪近时闻戽水声”。在种植水稻的农忙时节,确实是时闻戽水声。有些靠近山边的田地,水库和池塘的水都无法到达。在用水紧张的时候,只能双手用脸盆在小水沟低洼地有积水的地方舀起往上捧,至一定高度再用力甩出去,将水汲到高处,慢慢将水引到自家的稻田里。这活需要力气,十分辛苦。这些积水也不是随时都有的,被汲水完后需要一定时间渗透才能慢慢再积聚。白天大家争着很快就没了,下半夜是汲水的最好机会,有水的积累,又没什么人争。我的一个发小,当时年纪小,非常勤劳,胆子又大,经常下半夜一个人带着一个脸盆去汲水。至今想来,仍十分敬佩他当年的胆量和那股冲劲。

在那艰苦的年代,家乡人民秉承了客家人团结善良的朴实作风,大家“抱团取暖”,互帮互助不计较,共同度过艰难的日子。谁家建房子,大家争相出工出力不要求付工钱,有的甚至还主动借钱。所以,在上世纪八十年代初,我父亲买了点木头,就敢建房子了。实行家庭联产承包制后,几个家庭自发组成互助小组,今天在你家干活,明天在他家干活,谁也不计较谁家出得劳力多,由此提高了生产效率。谁家要办一些大事,大家都纷纷主动靠前。要办宴席,就将家里的饭桌与碗筷一起搬过去,还帮忙买菜、洗碗等等,一派热闹景象。谁从外地归来,都会带点糖果给左邻右舍分发,引得小孩子们欢呼雀跃。有的还会从口袋里掏出一包香烟,分发给会抽烟的人,告诉这烟是什么牌子,哪里生产的,并拉起了家常,讲起外面的故事。谁家煮了点“好料”,都会端一碗给左邻右舍,让他家的老人或小孩尝尝。从中,在那艰苦的年月里,“墙头银”人民感到了大家庭的和谐与温暖。

生活的艰辛不易,让松林人民深深体会到:只有读书才能改变命运。这里的孩子们读书都非常用功刻苦,不需要父母的监督。当地离镇中学有五六里路,八十年代初村里还没电灯,晚上要到学校晚自习,一天三个来回,孩子们结伴同行,风雨无阻。特别是晚上要经过一段小溪边茂密的小树林,黑乎乎的,大家都很害怕。每次经过,大家要屏声静气快步走过,要么故作镇定大声说话走。有时碰到雨天伸手不见五指的晚上,风吹得树叶沙沙响,有小动物发出叫声,让人汗毛直竖,个别同学沉不住气,拔腿就跑……由于很用心读书,不少人考上了县城一中高中,在那个年代是很不容易的,这其中也包括了我本人。到县城读书也面临诸多困难,与城里人的生活差距更大,每到周末还得回家带点米和干菜。幸好大家并没有因此自卑,一如既往地勤奋读书。进入一中基本意味着进入大学。而留在镇中学读高中的人,同样没有放弃,依然一天三个来回上学。第一年没考上,第二年再考,不行再继续,有的考了四五年才考上,终于跳出“农门”。每年村里都会有人考上大学或中专,我的一个堂哥还考出了全县文科状元的好成绩,我也考出了全县文科第十几名的成绩。由此,孩子们一个个走出了这块贫瘠的土地,成了政府机关职员、教授、公安干警、检察官、军人、企业家……

改革春风吹遍祖国大地,家乡不断地焕发生机和活力。1983年,在时任省委书记项南的关心倡导下,省委、省政府把河田列为全省治理水土流失的试点。2000年,在时任省委副书记、省长习近平同志的大力倡导推动下,省委、省政府将河田水土流失治理列入为民办实事项目。特别是2011年12月10日和2012年1月,已到中央工作的习近平同志先后两次对长汀县水土流失治理和生态建设作出重要批示,家乡人民倍受鼓舞,迅速掀起新一轮水土流失治理和生态建设的热潮。昔日的“火焰山”如今成了“花果山”。

离开家乡近三十年,每次回家乡都会感受到她们的变化与发展。当年黄土高坡似的低山高丘,已被松树、杉树、樟树、桐树等树种披上绿色的盛装,远看层峦叠翠,绿浪滔滔,蔚为壮观!我老家房子背后的山上,当年是光秃秃的一片。如今推开房子后面的窗户,满眼都是绿意浓浓,山上是成片的板栗树,还有不少的马尾松和杉树。每天清晨,早早地就能听到小鸟叽叽喳喳的声音,虽打扰了睡意,却也感到身在自然中,心生惬意。当年的一些小山包,现盖起一幢幢的小厂房,河田工业园区不断拓展,村民足不出村就可以打工上班。当年村里的那口老井还在,只是井的周边长满了杂草,井内的水面上还有一些漂浮物,井壁上长满了青苔,留存的是当年争相担水的记忆,村民早已喝上自来水或自家打的井水。当年尘土飞扬的沙子路,后来变成了柏油路、水泥路,接着又通了火车、通了高速。当年破旧的土房子渐渐消失,代之而起的是一幢幢的“小洋房”。

家乡昔日贫困面貌已改换新颜,那句“墙头银”的民谣已成历史。家乡已成松树成林的地方,走上了生态优美、生活富裕的发展新路!